3 января 2026

Клиническая депрессия: почему нельзя «взять себя в руки», и как близкие становятся частью болезни

«Перестань киснуть!»

«Пора бы уже взять себя в руки»,

«Ты просто не хочешь бороться»

— эти фразы я ежедневно вижу в пабликах, где жены и мужья жалуются на супругов с депрессией. Они искренне верят, что их партнеры просто ленятся или манипулируют. И в комментариях им дают точно такие же советы, подтверждая абсолютно ошибочное, неверное мнение: не можешь справиться с депрессивным состоянием? Просто не хочешь! Тебе это: удобно, выгодно, нравится (нужное подчеркнуть)

Но давайте расставим точки над i: клиническая депрессия – это не настроение, а физиологическое состояние мозга.

Что на самом деле происходит внутри?

Представьте, что ваш мозг – это телефон с разряженной батареей. Вы можете сколько угодно нажимать на иконки приложений, но они не запустятся. Примерно так же работает мозг при депрессии:

• Дофаминовые и серотониновые системы отказывают.

• Префронтальная кора (зона ответственности и планирования) не включается

• Гиппокамп (память и эмоции) сжимается.

Человек не «не хочет» радоваться. Он физически не может.

Симптомы, которые не видны со стороны – это не просто «грустно». Это:

• Потеря смысла существования. Не философская позиция, а ощущение, что ты уже мертв, просто еще дышишь. Зачем-то.

• Чувство вины за каждый вдох, четкие мысли «я обуза, я занимаю место».

• Ментальная боль, конкретная, физиологическая, будто тебя медленно режут изнутри.

• Горе без причины, как будто все, что ты любил, умерло, хотя формально ничего не случилось.

Таким образом, когда вы говорите человеку с депрессией «ты просто не стараешься», вы

во-первых, усиливаете его вину; теперь он виноват еще и в том, что «неправильно болеет».

во-вторых, становитесь частью травмирующей среды; ваш голос сливается с тем внутренним голосом, который уже давно говорит ему «ты ни на что не годен».

в-третьих, создаете порочный круг; стресс от вашего непонимания усугубляет депрессию, симптомы усиливаются, вы злитесь еще больше, всё повторяется по кругу снова и снова.

Что на самом деле нужно? Медикаменты, психотерапия и безопасная среда, где не заставляют «изображать выздоровление».

Ваша задача – не требовать, а создать условия, где лечение возможно. Иногда это значит просто молча сидеть рядом. Или взять на себя быт. Или перестать ждать быстрых результатов.

Поэтому, если вы не готовы видеть, как таблетки действуют лишь через 3 недели; слышать, что всё плохо и не становится лучше, месяц подряд; принять, что человек может не «стать прежним…; тогда, возможно, вам нужен не партнер, а кукла для реализации ваших сценариев.

Депрессия обнажает правду об отношениях: либо вы берете человека в болезни, либо ваша любовь была условием «если ты будешь удобным».

Что важно помнить в итоге:

Человек с депрессией не выбирает страдать. Но вы выбираете, быть ему опорой или еще одним грузом.

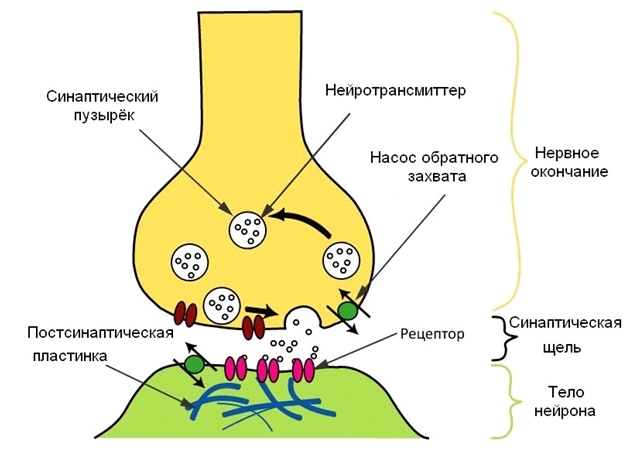

Представьте, что ваш мозг – это почтовое отделение, а серотонин – письма с командами «успокоиться», «обрадоваться», «почувствовать смысл». При депрессии эти письма не доходят до адресатов. Почему? В системе, связанной с серотонином, происходит сбой. Это не просто «нехватка» вещества, а нарушение сложного баланса. Дефицит серотонина – это не причина депрессии, а её физическое воплощение.Есть несколько ключевых гипотез, почему это происходит:• Снижение выработки: Мозг может производить меньше серотонина.• Проблемы с рецепторами: Нервные клетки становятся менее чувствительными к серотонину, как будто «замочные скважины» деформированы, и «ключ» (серотонин) не подходит.• Слишком быстрый распад: Серотонин может слишком быстро разрушаться в синапсе, не успев выполнить свою функцию. В результате сигнал благополучия становится слабым и прерывистым. Это на биохимическом уровне может проявляться как подавленное настроение, тревога, нарушения сна и аппетита, потеря интереса к жизни. Чтобы понять, как работают самые распространенные антидепрессанты (Селективные Ингибиторы Обратного Захвата Серотонина – СИОЗС), нужно знать про обратный захват. Представьте себе синапс, щель между двумя нейронами. 1. Первый нейрон выпускает серотонин, чтобы передать сигнал второму.2. После передачи сигнала «лишний» серотонин обычно забирается обратно в первый нейрон специальным «транспортером» (это и есть обратный захват). Система экономит ресурсы. Что происходит при депрессии? Предполагается, что этот транспортер работает слишком активно, забирая серотонин обратно слишком быстро. Сигнал не успевает передаться полноценно. Как помогают антидепрессанты? Они блокируют этот излишне активный транспортер. Серотонин дольше остается в синаптической щели и имеет больше шансов передать позитивный сигнал следующему нейрону. Как пример, представьте, что вы пытаетесь написать своему другу, но кто-то постоянно перехватывает ваши письма, не дав ему их прочитать. Антидепрессант – это тот, кто говорит перехватчику: "Стоп! Дай другу прочитать сообщение". Но это не волшебная таблетка. Нужно 2–4 недели, чтобы нейроны перестроили работу рецепторов. Если продолжить жить в стрессе (например, с критикующим партнёром), новый серотонин будет быстро уничтожаться. Что делать, кроме таблеток?• Снизить кортизол: Сон, отказ от токсичного общения, техники самопомощи при стрессе и тревоге.• «Починить» нейроны: Омега-3, физическая активность, солнечный свет.• Перезагрузить систему: Психотерапия, чтобы мозг заново научился получать радость. Важно помнить, что человек с депрессией не «ленится», его мозг физически не может дать ему энергию. Требовать от него «взять себя в руки» – всё равно что как требовать, чтобы машина с пустым баком поехала от криков «ну давай же!»

Показать полностью…

Кого ни спросишь, всем они снятся, так или иначе. Суть одна, лестницы разные. Или поднимаетесь по лестнице, которая внезапно обрывается в пустоту. Или спускаетесь в подвал, а ступени под ногами крошатся, как песок. Или она бесконечная, крутится винтом, уходит в чёрную дыру, а вы застреваете между этажами, не в силах двинуться. Это не случайность, и уж точно никакая не магия. Не просто «мозг перебирает впечатления», а реакция подсознания на происходящие события и свои чувства, которые эти события вызывают. Лестница во сне – всегда переход. Из одного состояния в другое. От старого к новому. От безопасности к риску. Если она ломается, трещит, крошится, ведёт в никуда – это как сигнал, что мы стоим на пороге, который по какой-то причине не можем перешагнуть. Что скрывается за этими ступенями? Вот несколько вариантов. Вариант 1: Вы на грани срываЖизнь требует подъёма: карьера, отношения, личный рост. А вы исчерпали силы, но назад пути нет, и вперёд тоже никак – там какая-то пропасть.→ Что делать? Признать: да, я устал. Да, я боюсь не дойти. И это нормально. Вариант 2: Вы отрицаете прошлоеСпуск вниз часто может означать погружение в то, что вы пытались забыть. Детские травмы, старые ошибки, обиды. Если лестница рушится, вероятно, вы не готовы встретиться с этим лицом к лицу.→ Что делать? Перестать бежать. Разрешить себе посмотреть в бездну, обеспечить поддержку: хоть пойти к терапевту, хоть выговориться подруге, хоть просто взять чистый лист и подробно расписать свои чувства. Вариант 3: Вы потеряли опоруУ лестницы нет перил? Значит, в жизни не на что опереться. Никто не держит вашу руку, когда страшно. Вы один на один с высотой.→ Что делать? Не искать тех, кто станет вашими «перилами». Стать ими себе самому, вырастить опору на себя. Тут поможет гештальт-терапия. Думаю, подробнее расскажу об этом в одной из следующих публикаций. Вариант 4: Вы боитесь будущегоВершина лестницы туманна. Непонятно, что там – успех или провал. Проще застыть на месте, чем сделать шаг.→ Что делать? Разбить путь на маленькие ступеньки. Не «стать счастливым», а «сегодня выпить чай в тишине». Это вообще тема отдельного цикла публикаций. Никакой магии и волшебных таблеток, только навык целеполагания и уверенность в успехе маленьких ежедневных действий. Почему же именно всё это в подсознании обретает именно образ лестницы?Потому что это архетип. Как море, лес, зеркало. Он встроен в коллективное бессознательное.В мифах – лестница между мирами. В психологии - символ роста, инициации, восхождения к себе. В теле – ноги, спина, позвоночник, которые «несут» вас по жизни. Когда вам снится, что вы падаете с лестницы, тело может буквально дёрнуться во сне. Это спасение от падения в реальности, которую вы игнорируете. Окей, с причиной разобрались. Что с этим делать?1. Спросите себя днём: «Где я сейчас застрял?» «Чего я избегаю в своей жизни?» «Куда мне страшно идти?»2. Нарисуйте свою лестницу. Слушайте, что приходит: → «Ступени скользкие» → Вы боитесь ошибиться. → «Перила шатаются» → Вам не на кого опереться.3. Превратите кошмар в ритуал Перед сном скажите: «Сегодня я во сне найду дверь на этой лестнице». Или: «Я позвоню другу, который встретит меня наверху».Сны слушаются наших намерений.В конце концов, это ваш сон, вы его архитектор. Задание: сегодня запомнить первую мысль при пробуждению. Именно она – ключ к нашему подсознанию.

Показать полностью…

Как стать своими собственными перилами: гештальт-подход к опоре на себя

В предыдущем посте говорила, как важно выстраивать опору на себя и не быть зависимым от кого-то, кто «должен» в любой непонятной ситуации ловить, страховать и держать за ручку. Не должен. И не будет, пока мы не станем сами для себя самой крепкой опорой и надежной поддержкой. «Наденьте маску на себя, затем на другого» – говорят нам в самолете. Так и здесь, только выстроив здоровую «самость» (в гештальт-психологии – self), можно уверенно смотреть в свою жизнь без оглядки на мифических «помощников», которых в нужное время просто не окажется рядом.

Помните, про лестницу говорили? Ту самую, без перил. Гештальт говорит: дружище, ты должен быть сам себе перила.

А постоянный поиск кого-то, кто должен защищать, утешать и решать проблемы, гештальт-терапия называет «проекцией опоры». Вы словно говорите миру: «Держи меня, а то упаду». А мир, будучи бездушной штукой, молчит в ответ. И тогда наступает момент истины: либо вы продолжаете ждать перил, которых нет, либо вы становитесь ими сами.

Гештальт не учит «быть сильным». Он учит быть целым.

Примерно вот так:

• Шаг первый: обнаружение «дыр» в опорах.

Вы садитесь напротив пустого стула и говорите тому, на кого надеялись, как будто он на самом дел сидит на этом стуле: «Я ждал, что ты станешь моими перилами». А потом пересаживаетесь на его место и отвечаете себе же: «Но я всего лишь человек. И у меня нет перил даже для себя».

Это не про обвинение. Это про ясность: никто не может быть вашей опорой, потому что у всех свои проблемы и пропасти.

• Шаг второй: возврат проекций.

Каждый раз, когда вы ловите себя на мысли

«Если бы у меня был партнёр, я бы…»

«Если бы начальник оценил…»

вы останавливаетесь и спрашиваете: «Что Я могу сделать с этим прямо сейчас?». Не в будущем. Не при условии. Сейчас.

Гештальт работает в точке «здесь и сейчас», потому что в ней нет иллюзий – только факты.

• Шаг третий: принятие своей «не-опоры».

Вы начинаете замечать, как дрожат ваши колени. Как сжимается живот. Как хочется крикнуть: «Я не вынесу!».

И вместо того чтобы звать спасателя, вы говорите себе: «Да, мне страшно. Да, я не уверен. И это моё состояние. Я могу в нём быть».

Это и есть опора: способность держать себя в любой внутренней погоде, не сбегая в поиски укрытия.

• Шаг четвёртый: выращивание внутреннего диалога

Вы не «становитесь сильным». Вы знакомитесь с разными частями себя:

Той, что хочет упасть и плакать.

Той, что готова идти сквозь страх.

Той, что наблюдает за этим всем.

И они начинают договариваться между собой. Не как начальник и подчинённый, а как команда.

Внутренняя опора – это не про уверенность, а про верность себе.

Не «я сильный, поэтому не упаду», а «если упаду, знаю, как встать, потому что это моё тело, моя боль, мой путь».

Гештальт не даёт вам перил. Он возвращает вам ощущение ног на ступенях. Это куда надёжнее.