25 января 2026

Можно сказать, что искусство жить сводится к разрешению одной только проблемы, а именно: как бы сбыть libido по возможности безопасным путем.

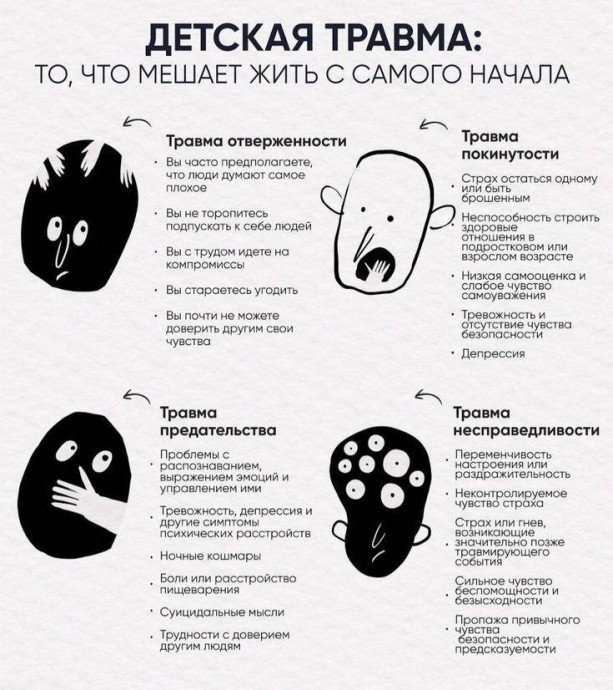

Детские травмы, которые мешают нам жить

ЧЕК-ЛИСТ: ЭТО КРИЗИС ИЛИ ЗАВЕРШЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ?

Когда в отношениях наступает тяжелая пора, встает тревожащий вопрос: мы боремся за будущее или пришли к завершению?

Понаблюдайте, что откликается чаще и глубже - не по количеству пунктов, а по общему ощущению.

Если это, скорее, КРИЗИС:

⬜ Мне больно и тяжело, потому что отношения всё ещё важны.

⬜ Есть злость, обиды, претензии - но не пустота.

⬜ Хочется, чтобы стало лучше, даже если не понятно как.

⬜ Я думаю «мы», даже когда злюсь.

⬜ Мы конфликтуем, но между нами есть контакт.

⬜ Мысль о расставании пугает или вызывает сильную тревогу.

⬜ Я всё ещё внутри этих отношений.

Если это, скорее, ЗАВЕРШЕНИЕ:

⬜ Я чувствую опустошение или эмоциональную тишину.

⬜ Разговоры не вызывают ни злости, ни желания прояснять, только усталость.

⬜ Партнёр становится психологически далёким, как будто уже в прошлом.

⬜ Я всё чаще представляю жизнь после этих отношений.

⬜ Мысль о расставании приносит облегчение.

⬜ Я уже не жду изменений.

⬜ Я как будто наблюдаю за отношениями со стороны.

Если отмечены пункты из обоих списков - это нормально.

Это может быть переходное состояние, а не окончательное решение.

Кризис - это когда больно, потому что отношения важны.

Есть много напряжения, это - энергия для того, чтобы поправить ситуацию.

Вы всё ещё внутри связи.

Завершение - это пепел тишины.

Где пусто и гулко. Уже нет сил и энергии.

Одиноко, но мысль о расставании приносит облегчение.

Обнадеживает то, что не каждый кризис - это конец.

И не все отношения нужно спасать.