7 февраля 2025

Из микропластика в вашем мозгу можно сделать ЛОЖКУ — учёные выяснили, что микропластик может накапливаться в мозговой ткани.

Всё ужасно: в 2025 году концентрация пластика в мозгу среднего человека составляет свыше 7 граммов (!) — это 0,05% объёма всего мозга. Это может ухудшить когнитивные функции и повысить риск ранней деменции.

Исследователи призывают переходить на более экологичные материалы — стекло или металл.

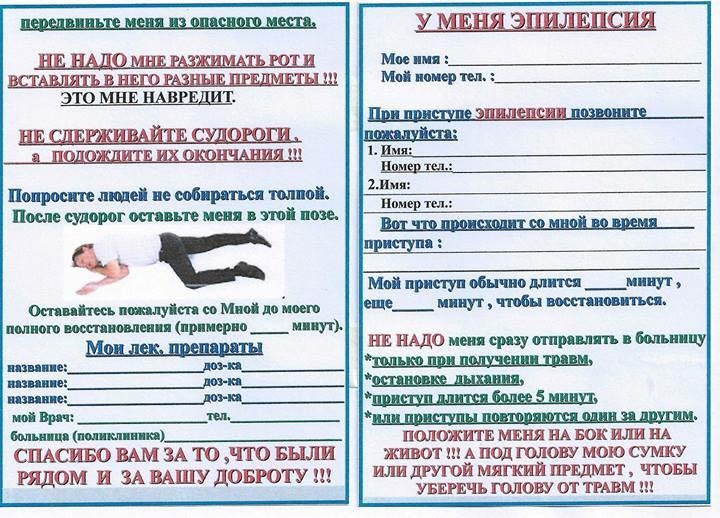

Как правильно оказывать помощь при эпилепсии — узнаете из данного поста.Врач-невролог, к.м.н. Павел Бранд работает в г. Москве. Известен как приверженец доказательной (научно обоснованной) медицины.Вас когда-нибудь хотела разорвать толпа? Меня сегодня чуть не разорвали. Буквально.Зашёл утром в магазин. Внутри небольшое кафе со столиками. Как раз в тот момент, когда проходил мимо кафе мне буквально под ноги падает парень лет двадцати. Классический генерализованный судорожный припадок. Пол кафельный, рядом полки. Чисто машинально стягиваю подушку со стула, на котором он только что сидел, кладу ему под голову и немного ограничиваю движение головы коленями. Сижу, жду, когда приступ закончится никого не трогаю.Вокруг моментально человек 5-7 собралось. Кто-то начал спрашивать, что случилось. Кто-то набирать скорую. В этот момент краем глаза замечаю тетку лет 45-50, которая прям бежит ко мне через кафе с бешеными глазами. Подбегает, расталкивает любопытных и начинает меня отталкивать с криками: «Пустите, я врач!». Я даже прифигел слегка от ее напора... И тут замечаю у неё в руках ложку. Она понимает, что оттолкнуть меня не удаётся начинает голосить на весь магазин: «Помогите, скорее, нужно ему в рот засунуть ложку пока он язык не проглотил, а этот не даёт! Уберите его скорее!!!»Народ, как-то подозрительно напрягся и два мужика уже двинулись ко мне с явным намерением помочь безумной тётке. Я успел только громко и чётко сказать: «Я сам врач, а ложку эту в ж.... себе засунь!»Тетка-врач аж отпрыгнула. Одного мужика удержала, видимо жена, сказав что-то из серии: «Не надо Ваня, посмотри, какой он здоровый!» Второй уже взял меня за плечо, когда понял, что остался в одиночестве и передумал. А тетка все не унималась и продолжала орать.Толпа явно нервничала, а я с надеждой смотрел на большие часы над прилавком. Припадок длился уже полторы минуты, что заставляло нервничать меня. Ещё секунд пятнадцать я сидел и спиной чувствовал, что если припадок не прекратиться в течение ближайших 30 секунд, меня ударят чем-нибудь тяжелым по голове.Тетка продолжала науськивать толпу, утверждая, что у неё 25 лет стажа, а этот в синем пальто «сейчас убьёт мальчишку!» В тот момент, когда толпа уже была готова нанести мне тяжкие телесные, парень внезапно выпрямился и затих. Все про все заняло 1 минуту 45 секунд. Но но это были крайне неприятные 1 минута 45 секунд. Даже удивительно, сколько всего может произойти за неполные две минуты.Ощущения я вам скажу очень своеобразные, когда ты понимаешь, что тебя сейчас будут убивать по наущению какой-то безумной тетки с ложкой и медицинским дипломом. Тетка, кстати исчезла сразу, как прекратился припадок. Не стала даже проверять был ли проглочен язык.Парень сел, встряхнул головой и ещё минуты две приходил в себя. Народ потихоньку рассосался. Шоу закончилось...По-моему какая-то девчонка снимала на телефон.Запомните люди, ни в коем случае нельзя засовывать в рот человеку с эпилептическим припадком никакие предметы!!! Этот дебильный миф тянется сквозь столетия и он неистребим даже среди медработников...ЗЫ. С парнем поговорил. У него давно эпилепсия. Приступов не было почти год, в связи с чем он расслабился, пропустил приём таблеток и полночи играл в танчики. Ну, и закономерно получил приступ. Обещал исправиться и больше таблетки не пропускать. Тут и Скорая подтянулась. Пришлось скорой объяснять, что не надо его госпитализировать. Отдельная история, кстати...Источник: канал врача-невролога Павла Бранда.Как правильно оказывать помощь при эпилепсии — узнаете из иллюстрации (плакат), которую доктор Бранд прикрепил к своему посту.

Показать полностью…

Ричард Шамбаре и его коллеги, работающие в Университете Форт-Хэйр в ЮАР, еще в 2012 году подчеркнули, что сотовые телефоны, возможно, являются самой большой ненаркотической зависимостью XXI века. По их наблюдениям, студенты колледжей могут проводить до девяти часов в своих смартфонах ежедневно. И это – характерный для технологий парадокс: освобождая человека, облегчая и обогащая его жизнь, они одновременно порабощают его, подсаживая на крючок «экранного времени»

Нейробиолог Вячеслав Дубынин

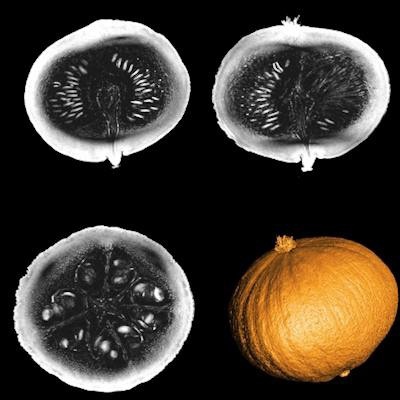

МРТ тыквы. Это «проба пера» сверхмощного 11,7-теслового аппарата, который весит 150 тонн, стоит 75 миллионов евро и дает сверхточное изображение. А главное, он предназначен именно для исследования мозга человека