Обсуждая проблему нарциссизма

Книги и статьи по психологии

Книги и статьи по психологии

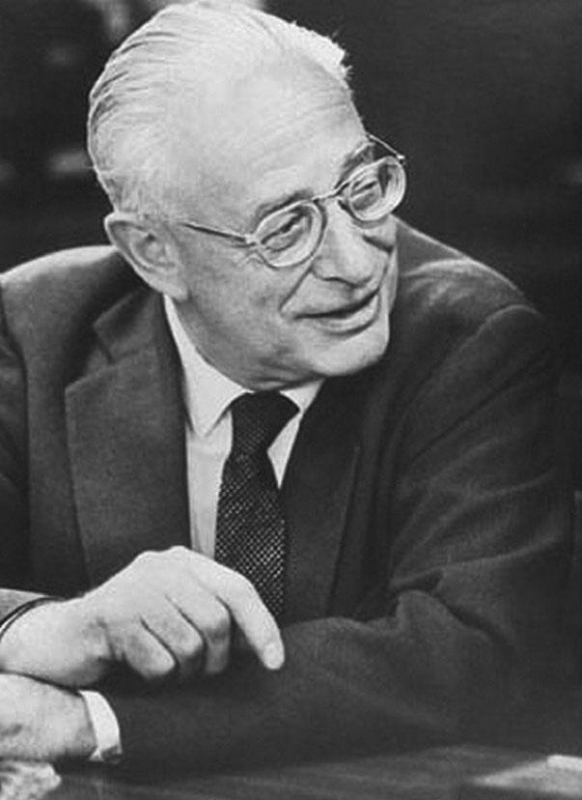

Обсуждая проблему нарциссизма, Балинт приходит к выводу, что, будучи не в состоянии доказать клиническими наблюдениями ту или иную гипотезу, психоаналитики часто относят ее проявление к столь раннему этапу развития индивида, где ее невозможно проверить. «В психоаналитической теории, — пишет Балинт, — вообще довольно распространена тенденция относить все непонятное к прошлому: вместо отказа от гипотезы мы ссылаемся на настолько ранние фазы развития, что они находятся за пределами возможности клинического наблюдения».

Говоря об особенностях психоанализа Фрейда, Балинт пишет о неявном допущении, принятом Фрейдом без каких-либо обоснований, «как о сходстве эмоций, чувств, страстей, страхов, импульсов, состояний удовлетворения и фрустрации у маленьких детей и у взрослыхлюдей, так и об идентичности взаимных отношений между этими элементами у детей и у взрослых. Именно на этих двух посылках основано представление о правомерности использования языка взрослых людей при описании детских переживаний».

Кроме того, в классическом психоанализе было принято рассматривать любой действующий в психике динамический фактор либо как влечение, либо как конфликт. Сам же Балинт при лечении людей с более тяжелой патологией, чем невроз, столкнулся с совершенно новым явлением, свойственным доэдипову уровню развития психики, которое он назвал «базисным дефектом» личности.

Проводя различие между эдиповым и доэдиповым уровнями развития, Балинт пишет о том, что все при надлежащее к эдиповому уровню происходит в рамках трехсторонних отношений семейного треугольника. Данные отношения порождают у ребенка интрапсихический конфликт, который может быть разрешен или в значительной степени урегулирован.

Еще одна важная характеристика этого уровня состоит в том, что здесь язык взрослых является адекватным и надежным средством коммуникации. Другой, более примитивный, чем эдипов уровень, уровень базисного дефекта, обладает, по мнению Балинта, следующими основными особенностями: это всецело диадические отношения, обладающие особой структурой, целиком отличной от отношений эдипова уровня; природа действующего на этом уровне динамического фактора отличается от природы конфликта; язык взрослых людей часто оказывается либо бесполезным для описания событий, происходящих на этом уровне, либо приводит к неверному пониманию, так как слова не всегда обладают конвенциональным, общепринятым значением.

В ходе дальнейшего исследования Балинт приходит к выводу о том, что структура фактора базисного дефекта, хотя и в высшей степени динамичного, является не структурой конфликта, а дефектом в психической структуре индивида, особенно в смысле ее нехватки, и, следовательно, к нему неприменима «классическая» аналитическая техника. Помимо областей эдипова конфликта и базисного дефекта Балинт выделял также область созидания, в которой отсутствует внешний объект. Здесь субъект предоставлен самому себе и его главная забота состоит в том, чтобы сотворить нечто вне себя самого.

Таким образом, Балинт разработал новую теорию функциoниpoвaния психического аппарата, прежде всего функционирования Я, в которую как частный случай входила классическая теория Фрейда. Свою теорию, созданную для работы с пациентами с базисным дефектом в психическом функционировании, Балинт назвал «теорией первичных отношений с окружением», или «теорией первичной любви». Впоследствии он ввел две другие «первичные формы любви» — «окнофилию» и «филобатизм». Окнофил цепляется за объекты, интроецирует их, тогда как пространство между объектами вызывает у него тревогу. Филобат же чрезмерно старается поддерживать себя без посторонней помощи, полагаясь на силу своего Я, так как объекты несут для него угрозу. Согласно Балинту, все последующие отношения можно вывести из фазы первичных объектных отношений.

Балинт считал интерпретацию и объектные отношения двумя наиболее важными факторами психоаналитической терапии. Однако придерживающиеся классических взглядов психоаналитики почти исключительно занимались интерпретацией, воспринимая все, что продуцировал пациент, прежде всего как феномен переноса.