Елена Жукова

12 августа 2025

ОСОБЕННОСТЬ ПСИХОЗА

Во время приступа психоза с образами в сознании происходит нечто удивительное. В процессе бреда или галлюцинаций манипуляции извне нарушают кинематографический поток сознания. В результате еще неизвестные и причудливые сценарии проникают в мозг так, что человеку кажется, будто им таинственным образом манипулируют; а реальность окутана сюрреалистичной атмосферой, которую посторонний человек едва ли сможет постичь.

Это объясняет, почему большинство людей, впервые столкнувшись с психотическими проявлениями, испытывают недоверие. Но если возникающие образы редко несут смысл, почему же тогда мы должны им верить? Как бы там ни было, у них есть определенная логика. Более того, эта логика настолько убедительна, что на нее непросто закрыть глаза. Почему? Потому что она тесно связана с потерей связности слов, которая обычно характерна для психоза.

Осознанность предполагает, что каждое мгновение жизни мы создаем образ нашего существования, кинематографическую картину, которая обретает форму благодаря тому, что мы играем со словами и рассказываем свои истории, глядя в воображаемую камеру.

Язык позволяет нам систематизировать вещи и ситуации, чтобы мы могли связать их друг с другом. Ранее я уже писал, что мы делаем это двумя различными способами: ассоциативно, основываясь на сходстве тонов, звуков, форм и цветов; или же связывая отдельные события при помощи логики.

Но это еще не все. Мыслительный мир работает не только с фактами, но и с вымыслом. В своем воображении мы бессознательно смешиваем документальные образы с опытом, воспоминаниями и фантастическими идеями. Фантазии добавляют красок эмпирической реальности. Рассмотрим, например, как большинство людей относятся к животным. Один человек будет лелеять свинью и относиться к ней как к члену семьи, а другой убьет, освежует, приготовит и съест. Эти примеры показывают, что способ обращения с животным не связан напрямую с качествами этого животного. Наш взгляд на свинью определяется нашими собственными представлениями о ней. И, как ясно из примеров, сознание не всегда создает объективные образы. Они бесстыдно наводняют реальность светом и тенями.

Миф возникает, когда сливаются объективная и субъективная реальности и создается некий коллаж, а коллажи могут обманывать, но могут и вдохновлять. Миф может поддержать как революцию, так и status quo; он может вызвать энтузиазм, приток энергии, волю к действию или чувство бессилия, депрессию, уныние. Чтобы увидеть, как создается миф, сначала придется посмотреть, как он будет подвергнут деконструкции, разрушению, уничтожению. Чтобы вырваться на волю, человеку надо не только создать новый миф, но и разрушить старый.В противном случае изживший себя миф останется скрытым, но по-прежнему активным, и потому его влияние будет разрушительным. Например, нам, чтобы только заметить, как нелепо строить идентичность на основе цвета кожи, надо прежде всего осознать отвратительный, узколобый, вредоносный культурный миф под названием расизм. Что-то причиняет боль, и оно имеет имя – расизм.Любая ортодоксальная система стремится заключить человека в рамки доминирующего мифа, ограничивая возможность покинуть традиционные пределы и сводя к минимуму изменения. Называние подавляющего мифа по имени вытаскивает его на всеобщее обозрение, делает его доступным для анализа и деконструкции. Одна из многочисленных уловок ортодоксальной системы для поддержания существующего положения вещей состоит в том,чтобы сначала преуменьшить задачу по демонтажу старого мифа (например, утверждение, что принять новый закон достаточно, чтобы избавиться от расизма), а затем преждевременно провозгласить, что старый, отживший свое миф исчез.Политкорректная риторика скрывает тот факт, что новый миф еще не вполне пришел ему на смену. «Расизм, сексизм, возрастная дискриминация? Где? Кто? Только не мы! Только не у нас! Мы абсолютно нетерпимы к этому. Как вы смеете!» Подобно бактериям, которые начинают размножаться с новой силой, если антибиотик не успел подействовать на паразитов, старый миф не погибает без борьбы.Молодой темнокожий актер, живущий надеждой на пострасистское общество, вдруг ощущает, как болят старые раны: «Вы предлагаете мне роль Отелло только из-за моего цвета кожи. Но меня интересует роль Короля Лира». Деконструкция еще не завершена. Хотя этот темнокожий актер может отлично ладить со своими белыми друзьями, неожиданно старый миф снова причиняет ему боль,ведь он не умерщвлен окончательно. Живучие бактерииначинают заражать весь организм, как индивидуальный,так и коллективный.Другой пример – феминистская революция. Она объявлена завершенной, теперь это пережиток недавнего прошлого. Многие юные интеллектуалки с радостью пользуются случаем заявить, что феминизм – удел фрустрированных, гневных старых радикалов. Но вот однажды молодая сотрудница университета потрясенно узнает,что профессор, работой которого она так восхищается и который оказывал ей знаки внимания, на самом деле нисколько не рад ее интеллектуальному обожанию. Она с болью обнаруживает, что девушки-студентки ему не интересны. Вызывающий девичье восхищение профессор предпочел бы иметь в числе своих последователей представителей мужского пола, так как он считает, что студенты-юноши – это солиднее. Она почти слышит сексистскиемысли профессора: «Если моя работа начинает нравитьсяженщинам, должно быть, я делаю что-то не так».Чем лучше общество может распознать сексистский миф, которыйтак никуда и не исчез, тем успешнее эта молодая женщина проследит, как он проникает в ее собственное сознание, а не только в сознание профессора. Только мужественно перенося осознанное страдание, можно пролить свет на убогий и отживший свое миф, который влияет на язык, мышление и поведение. Гендерные, расовые, профессиональные идентичности, образы тела, идеальные образы Я – все они располагаются между старым и новым мифами.Как и дионисийскую маску, идентичность можно носить с большимили меньшим цинизмом или энтузиазмом. Однако человек начинает задаваться вопросом, на что же она опирается, когда идентичность становится ему тесной. Только после этого начинается работа: расчленение, разборка, разрушение и убийство старого мифа. Все так называемые «черты личности» (черных, евреев, латиноамериканцев, мужчин и женщин), имеющие под собой культурную основу, оказываются несостоятельными верованиями; мифы распадаются на части, драматические истории терпят крах, ортодоксии взрываются, и появляются новые идентичности.

Показать полностью…

Я убежден, что в любых отношениях (причем не только близких) неизбежно действуют четыре закона. В отношениях с другим человеком нельзя достичь более высокого уровня, чем тот, что достигнут человеком по отношению к самому себе. Отношения всегда формируются на внутреннем уровне, которого достигло психологическое развитие каждого из партнеров. Поэтому отношения часто вызывают душевную боль и скрытый конфликт, едва какая-то сторона переходит уровень, при котором формировались эти отношения, или же при попытке своего развития наталкивается на препятствие.То, что мы о себе не знаем или не хотим в себе видеть, – например, мифологемы (комплексы), которые движут нами и направляют нас, – проецируется на окружающих. Богатая событиями скрытая история, сохранившаяся у нас с детства, обычно проецируется на межличностные отношения. Люди неизбежно испытывают страдания при увеличивающемся расхождении между бессознательными ожиданиями от своего партнера и реальностью; при этом каждый испытывает грусть, смятение и раздражение.Во все отношения волей-неволей вторгается власть. Сама по себе власть нейтральна: по существу, она представляет собой обмен энергией между двумя сторонами. Но при отсутствии осознания стремление к власти начинает зависеть от действия комплексов, и тогда власть заменяет любовь. Конфликт, связанный с борьбой за власть, – это симптом бессознательной динамики отношений.Индивидуация – это не потворство своим желаниям; по существу, она приводит к увеличению характерных черт Самости, которые мы проявляем в отношениях с другими. Испытывая любовь к другому человеку, мы снимаем с него тяжкое бремя, связанное с нашим исцелением и обретением смысла жизни.Мы в той же мере освобождаем другого человека, в которой освобождаем и себя. Именно это имел в виду Иисус, когда просил нас возлюбить ближнего, как самого себя. Нельзя любить своего соседа, не сумев сначала полюбить себя. Таким образом, парадокс индивидуального мифа заключается в том, что мы часто приписываем его другому человеку, но делаем это совершенно бессознательно. Однако наши отношения с этим человеком ухудшаются и в конечном счете прекращаются. Только максимальное познание собственного мифа может повысить качество отношений с другим человеком.Отношения всегда включают историю происходящих с нами событий. К тому же наша история – это вымысел, то есть она представляет собой не то, что с нами случилось, а то, как мы это воссоздали. Вымысел нельзя назвать абсолютной ложью; он не более лжив, чем миф (facere в переводе с латыни означает «делать»). Наша индивидуальная мифология, история наших событий создается искусственно; она представляет собой повествование, эмоционально заряженное энергетическими кластерами, которое затем проявляется в сновидениях и в повседневной жизни.Наша история – это вовсе не объективная реальность, какой бы она ни была; это наша мифология во всем своем разнообразии, во всех вариантах, каждый из которых является истинным. Каждый из нас одновременно становится изгоем общества, плохим другом, героическим странником, сыном своего времени и даже больше – выходит за границы своего времени. А в более широком масштабе мы становимся субъектами, целью и исполнителями архетипической драмы. Нам никогда не удастся узнать, кто мы такие, лучше, чем Ньютон смог объять океан истины, бушующий рядом с ним и внутри него. Поэтому мы просто не можем прекратить свои попытки войти в контакт со своим мифом на более глубоком уровне.Мы проживаем эти мифические образы независимо от того, знаем мы их или нет, желаем того или нет, страдаем при этом или нет. Таким образом, нам приходится искать более осознанную мифографию, чтобы не оставаться покорными железной воле судьбы, которая движет всем по своему усмотрению. Роберт Ка-лассо так говорит о стоящей перед нами дилемме:«Мифограф живет в состоянии вечной хронологической путаницы, которую, по его мнению, он может разрешить. И если на одном краю стола он тщательно подбирает все поколения и династии, как какой-то старый дворецкий, знающий историю семьи лучше, чем сами члены этой семьи, то можно быть уверенным в том, что болото на другом краю стола становится все более топким, а нить – все более натянутой. Ни одному мифографу никогда не пришло в голову выложить весь свой материал в единую последовательность, хотя, казалось бы, так его можно привести в порядок. В данном случае мифографы оставались бы верны мифу… ибо у мифа нет никакой системы».Мифограф знает то, что знает терапевт, а именно: что нет единой истины, что все варианты, даже противоречащие друг другу, в чем-то истинны. Такое освобождение от полной определенности и однозначности резко отличается от фундаментализма, последовательно настаивающего на том, что моя истина, связанная с моим Эго и побуждаемая комплексом, более подлинна, чем твоя.Уильям Джеймс в своем историческом труде «Разновидности религиозного переживания» не слишком беспокоился о многочисленности мировых религий. Он не считал, что они противоречат друг другу, а видел в них вариации мифа (как это и было на самом деле) и объяснял их наличие разнообразием человеческого темперамента. Юнгианский взгляд на психику предполагает ее полицентризм и то, что потребность в автономии души возникает именно вследствие невротичности Эго. Подлинный диалог, способствующий индивидуации, происходит между Эго, основным комплексом сознания и всеми остальными комплексами, которые питаются энергией души.При этом Эго и его тревожные порождения, которые по сути своей являются фундаменталистскими и испытывают потребность в безопасности, сталкиваясь со столь сложной истиной, приходят в ужас от столь непостижимого противоречия. Если мы не можем получить помощь от философии, то замечаем, что метафизика уже давно мертва, а структурализм, постструктурализм и деконструктивизм, которые когда-то были в моде, давно ушли в прошлое, подорвав веру в возможность существования истины или архимедовой точки опоры, с помощью которой можно перевернуть землю.Мы знаем, что изначальная неосмотрительность Эго, которая внесла свой вклад в невроз, – это самообман Эго; оно за что-то отвечает, даже если его власть подорвана отщепленным психическим содержанием. А причуда психоза состоит именно в том, чтобы оставить Эго без защиты и полностью подчинить его богам тьмы. Парадоксально, но причина того, что мы, например, обращаем внимание на сны, заключается в разрушении ложного восприятия реальности жизни, ограниченной сознанием, и в расширении ее видения, во взгляде на мир как на искусственное образование, созданное Самостью.

Показать полностью…

САМОРЕГУЛЯЦИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

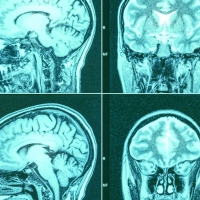

Сегодня подростковый период начинается гораздо раньше, а завершается позже. Кроме того, он играет значительно более важную роль в обеспечении здоровья, успеха и счастья молодых людей во взрослой жизни, чем когда бы то ни было в истории. Поскольку факторы, под воздействием которых продолжительность подросткового возраста увеличивается, не исчезнут и даже усилятся, наше текущее представление о подростковом возрасте как периоде жизни с 10 до 19 лет уже потеряло свою актуальность и может быть даже опасным.

Нейронаука объясняет, почему подростковый возраст является столь уязвимым периодом, а также почему именно на этом этапе молодые люди в большей степени, чем раньше, склонны к неадекватному поведению, с трудом справляются с психологическими проблемами и вступлением во взрослую жизнь. Изменения в структуре головного мозга, происходящие с началом подросткового возраста, делают молодых людей более эмоционально нестабильными. Эти изменения наступают в головном мозге гораздо раньше, чем повышается способность человека контролировать свои мысли, эмоции и действия, то есть формируется совокупность навыков, которая в психологии получила название «саморегуляция».

Существует временной лаг между активацией систем мозга, стимулирующих эмоции и импульсивное поведение, и развитием систем, позволяющих эти эмоции и порывы контролировать. И чем продолжительнее этот период дисбаланса, тем выше риск самых разных проблем, таких как депрессия, алкогольная или наркотическая зависимость, ожирение, агрессивное и иное неадекватное поведение.

Это можно сравнить с управлением автомобилем с чувствительной педалью газа и плохими тормозами: чем дольше вы едете на таком автомобиле, тем выше опасность несчастного случая.

Хотя подростковый возраст в целом является периодом повышенной уязвимости, несомненно, одни молодые люди переживают его тяжелее, чем другие. К счастью, большинство подростков не впадают в депрессию, их не отчисляют из школы, они не становятся алкоголиками или наркоманами и не попадают за решетку. Что же отличает тех молодых людей, которым удается справиться со сложностями подросткового возраста, от тех, у кого это не получается? И что особенного в тех молодых людях, которые не просто переживают этот период, но и извлекают из него пользу?

Способность к саморегуляции является, вероятно, единственным важнейшим фактором, определяющим академические достижения, психическое здоровье и успех в социуме. Умение держать под контролем мысли, чувства и действия защищает от самых разных психических расстройств, способствует развитию более качественных межличностных отношений и стимулирует достижения в учебе и работе. Целый ряд исследований, в которых участвовали представители самых разных социальных слоев, доказал, что молодые люди с высоким уровнем саморегуляции неизменно более успешны: они лучше учатся в школе, их больше любят одноклассники, они с меньшей вероятностью попадают в неприятности и меньше подвержены психологическим проблемам. Именно поэтому главной задачей в подростковом возрасте становится развитие саморегуляции. Эту цель должны ставить перед собой родители, педагоги и медицинские работники.