20 июня 2025

7 месяцев назад

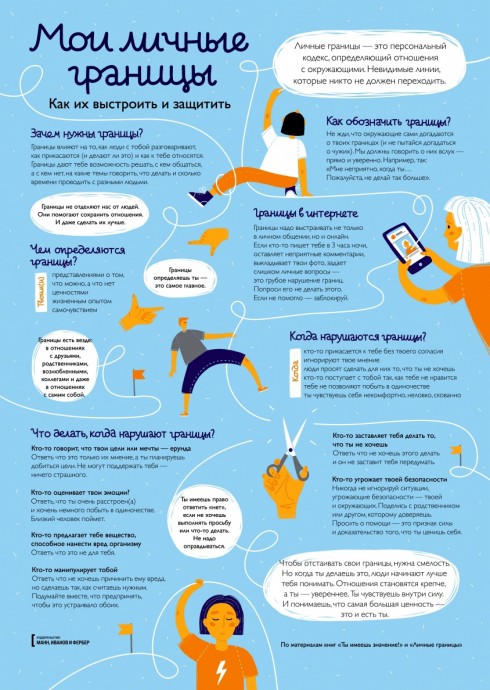

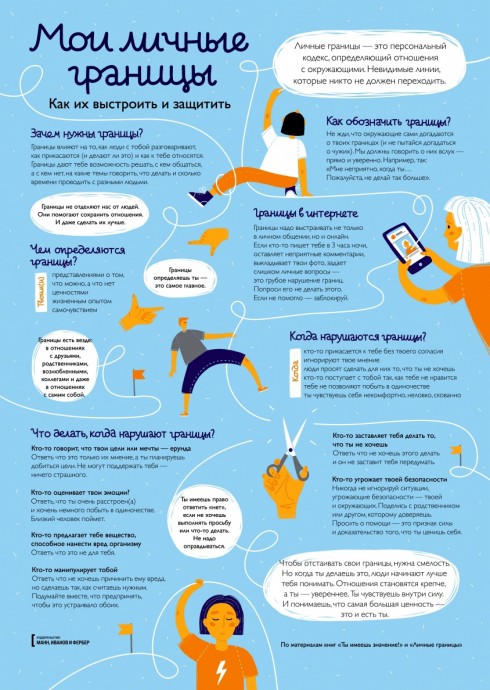

Как выстроить личные границы

2 отметок Нравится.

0 сделано Репостов.

Как выстроить личные границы