29 декабря 2024

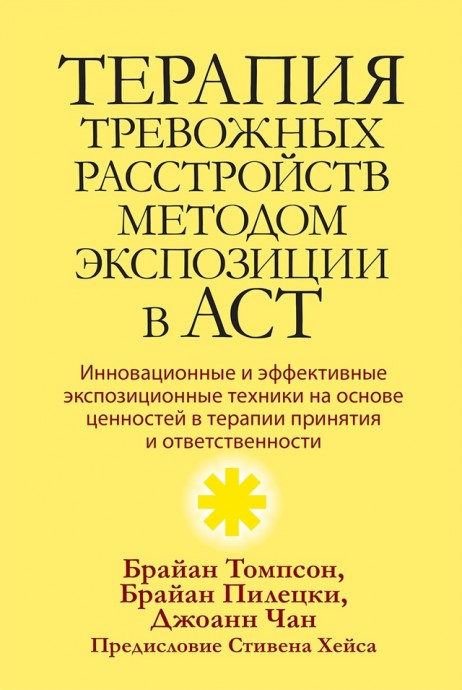

Брайан Л. Томпсон, Брайан С. Пилецки, Джоанн С. Чан - Терапия тревожных расстройств методом экспозиции в ACT: инновационные и эффективные экспозиционные техники на основе ценностей в терапии принятия и ответственности (фрагмент)

Экспозиционная терапия — хорошо изученный метод психотерапевтических интервенций, благодаря которому клиенты учатся противостоять пугающим стимулам, вызывающим у них тревогу, и сопротивляться избегающему поведению. Терапия принятия и ответственности (ACT) — это доказательная модель психотерапии, закладывающая теоретический фундамент для применения экспозиционных техник.

Терапевт помогает клиенту осознать свои ценности, сфокусироваться на текущем моменте в своей жизни и повысить поведенческую гибкость.

В книге дается общий обзор экспозиционной терапии и ACT, а также демонстрируется, как учитывать социокультурные аспекты в работе с клиентами из разных слоев общества. Рассматриваемые в книге стратегии помогут читателям адаптировать экспозиционные интервенции к потребностям конкретных клиентов, а заодно избежать типичных терапевтических ошибок и ловушек. Книга станет важным дополнением к библиотеке профессиональной литературы для психотерапевтов независимо от того, являетесь ли вы новичком или уже имеете опыт применения экспозиций в других моделях психотерапии и хотите внедрить ACT в свою терапевтическую практику.

Oкaзывается, ecть тaкое вaжное пpaвило – пpaвило “тpeх минут”. Оно paботает, как для cyпругов, тaк и для детей. Когда родители в семье начинают выполнять это правило, то замечают, что оно очень многое меняет в отношениях к лучшему.

Правило “первых трех минут” заключается в том, чтобы всегда встречать ребенка с такой огромной радостью, как будто встречаете друга, которого не видели уже много, много лет. И не важно, вы вернулись из магазина, в который выбегали за хлебом, или пришли домой с работы. Обычно всё, чем с вами хочет поделиться ребенок, он “выдает” в первые минуты встречи, именно в этом заключается важность не упустить это время.

Вы сразу заметите тех родителей, которые интуитивно выполняют правило “первых трех минут”. Например, забирая ребенка со школы, они всегда приседают на уровень его глаз, обнимают при встрече и говорят, что по нему соскучились. В то время как другие родители просто берут ребенка за руку, говорят “пошли”, разговаривая при этом по телефону.

Приходя с работы, сразу обращайте все внимание на ребенка. Вы имеете несколько минут для того, чтобы сесть рядом возле него, расспросить о его дне и выслушать. Потом уже пойдете ужинать и смотреть новости.

ВАЖНО НЕ КОЛИЧЕСТВО ВРЕМЕНИ, А ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ БЛИЗОСТЬ

Иногда несколько минут душевной беседы значат для малыша гораздо больше, чем целый день, проведенный с вами вместе. То, что мы все время забеганные и озабоченные, точно не сделает наших детей счастливее, даже если мы считаем, что делаем это ради них и их благополучия.

Для родителей и детей выражение “время вместе” имеет разное значение. Для взрослых достаточно, чтобы дети просто находились рядом с ними, когда они делают что-то дома или идут в магазин. А вот для детей понятие “время вместе” – это смотреть глаза-в-глаза, когда родители садятся рядом, откладывают мобильные телефоны, исключают мысли о сотнях своих проблем и совсем не отвлекаются на посторонние дела. Ребенок никогда не доверится, если чувствует, что в приоритете у родителей в момент общения есть что-то важнее, чем он.

Конечно, не всегда у родителей есть время на совместную игру с детьми, но в такие минуты делайте только то, что хочет ребенок. Не надо предлагать ему ваши варианты свободного времени. Время скоротечно, и вы не успеете опомниться, как ваши сыновья и дочери повзрослеют, поэтому не теряйте времени и начинайте строить доверительные отношения с ними уже сейчас. Пусть правило “трех минут” вам в этом пригодится.

Люди вместе, пока они оба хотят быть вместе. Ни долг, ни честь, ни мораль не приковывают одного человека к другому. Когда человек хочет уйти, уйдет и от дома, и от детей, и от умирающего калеки. Пока не хочет - остаётся рядом.

Когда человек хочет быть вместе, никакие твои недостатки ему не помешают. Когда человек хочет уйти, никакие твои достоинства его не удержат. Как бы ты ни был некрасив и непривлекателен, найдется кто-то, кому ты понравишься. Как бы ты ни был хорош и желанен, есть кто-то кто отвергнет тебя.

Если тебя отвергли, это ничего не значит. Ты не становишься хуже или меньше, ничего страшного на самом деле не происходит. Твой человек есть на свете, и он тебя примет.

Если тебя приняли, однажды вы расстанетесь - не в жизни, так в смерти. Дорожи тем, что есть, не жалей о том, что потеряешь и не бойся потерять.

Всё приходит вовремя для тех, кто умеет ждать...