Руслана Зайцева /

Лента

9 ноября 2024

Думаю я о невротических адаптациях.

Слово страшное и похоже на диагноз, но на самом деле это то, как большинство из нас приспособились жить, получив свою долю детских травм.

Шизоиды отгородились от мира, укрыв нежное ядро скорлупой.

Депрессивные заботятся о других, чтобы потом позаботились о них.

Контролирующие контролируют, чтобы унять тревогу.

Истероиды играют роли, пытаясь быть увиденными.

И все это прекрасно работает, пока не случится нечто.

Кризис, когда адаптация перестаёт работать.

Скорлупа трескается. Другие покидают. Контролировать невозможно. Актерская игра утомляет.

И тут у человека два пути.

Усилить старые способы, обрезать свою жизнь под них, стать шизоидом с более плотной скорлупой, уйти в зависимость от того, кто не уйдёт (например, тортик), выкинуть из жизни все неподвластное контролю или вытеснить ещё немного себя за ширму и удвоить усилия по поддержанию персоны.

Либо выйти за пределы адаптации.

Для этого придётся прожить те чувства, на которых она базируется.

Ту первичную травму или их череду, после которых личность выбрала путь компенсации, и нарастила защитные оболочки.

В этот непростой период очень нужен тот, кто будет видеть того, кто за всеми этими наслоениями, живого, настоящего, с глазами ребёнка, с мудростью древнего существа, и этот кто-то сумеет приспособиться по-новому.

Обрести гибкую адаптацию вместо жесткой. И стать разным в каждый момент времени.

Этот процесс похож на вылупление бабочки из куколки, и он завораживает.

Если на заре жизни ребенка (в начале строительства домика его личности) что-то пошло не так, он становится в какой-то степени бездомным, ему не на что опереться внутри себя. Порой к такому исходу могут приводить события, с которыми его психика справиться не в состоянии, а заботящиеся лица не смогли помочь своему чаду "переварить" случившееся. В результате в его домике разгуливает ураган, грозящий разрушить и без того еще хрупкие помещения. Чтобы справиться с нависшей катастрофой, психика "замуровывает" комнаты, на которые обрушилось стихийное бедствие, оставляя для проживания небольшие кусочки жилплощади, островки безопасности. Завывание сквозняков, возня крыс, скрипы, шорохи испуганно принимаются за присутствие чудищ-юдищ за заколоченной дверью. И мне приходится прятаться от самого себя. Диссоциация, засучив рукава, укутывает целые куски меня в забытье, изолируя то, что невозможно пережить, туда, где его невозможно найти. «Ты себя больше не побеспокоишь». В результате сужается экспериентальный размах себя, возможность быть живым определенным образом. Теперь разнообразия Кать/Петь внутри этой Кати/Пети становится меньше. В этом плане диссоциация – это всегда маленькая смерть. Ради жизни. Мне нужно стать немного мертвым, чтобы продолжать оставаться «живым». «Умерщвляет» не травма, «умерщвляет» диссоциация (травма – это когда ты последний раз был живым). Мощные диссоциативные защиты ответственны также и за последующее горестное знание, что существует жизнь, которая чувствуется отобранной, непрожитой. Несмотря на все эти выселения, с травматическим опытом есть парадоксальная проблема: он не забывается. Он не просто спокойно лежит за каменной стеной. Все наоборот, он никак не может быть здоровым образом забыт, это — узник, который навечно застрял в настоящем. Он беспризорник. Который отчаянно стучится в дверь нашего сознания, чтобы наконец обрести дом. Быть услышанным, пережитым и осмысленным в контексте первоначальных событий. Мне здесь всегда вспоминаются страшилы из фильмов ужасов. Какая-нибудь девочка-привидение, которая достает всех, пока те наконец не узнают ужасную историю о ее жизни и смерти, после чего она перестает мучить героев фильма. Как будто все, что хотел этот призрак, этот быть познанным и соразделенным в своей невыносимой истории.

Показать полностью…

Когда человек начинает проявлять настоящего себя в жизни, обычно происходят две вещи. Те, кому не нравится то, что он проявляет, начинают дистанцироваться от него. Те, кому это нравится, начинают подходить поближе и постепенно собираться вокруг него. В итоге человек оказывается окружён людьми, которым нравится, когда он проявляет себя настоящего и с которыми можно быть собой. И тогда у человека возникает чувство дома.

Если же человек не позволяет себе проявлять настоящего себя, он по умолчанию оказывается окружён людьми, которые его не знают и которым, вероятнее всего, он даже не понравился бы, если бы они узнали, что у него внутри на самом деле.

И еще - очень часто люди оказываются поражены тем, кто именно отодвигается и кто именно приближается к ним, когда они позволяют себе проявить настоящих себя.»

8 ноября 2024

Для лептина нашли новые мишени в дугообразном ядре гипоталамуса

Через них лептин подавляет аппетит

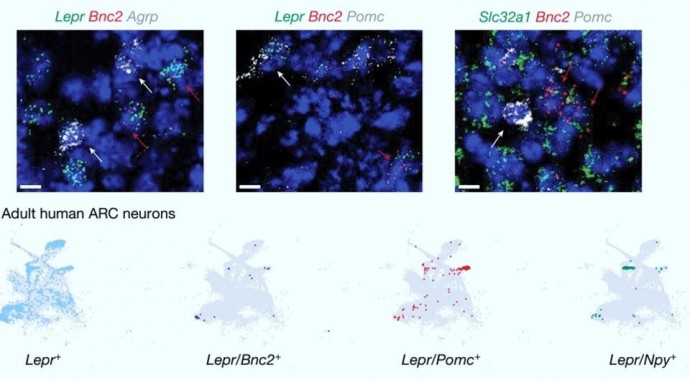

Американские ученые сообщили об открытии новой популяции нейронов-мишеней для гормона жировой ткани лептина. Ими оказались нейроны дугообразного ядра гипоталамуса, экспрессирующие базонуклин 2. Под воздействием лептина эти нейроны напрямую ингибируют AgRP-нейроны и тем самым подавляют аппетит у мышей. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Tan, H.L., Yin, L., Tan, Y. et al. Leptin-activated hypothalamic BNC2 neurons acutely suppress food intake. Nature (2024).

Вырабатываемый жировой тканью лептин поддерживает гомеостатический контроль массы жировой ткани путем регуляции потребления пищи и энергетического баланса. Это происходит за счет ингибирования AgRP-нейронов и нейронов, экспрессирующих нейропептид Y, а также активации нейронов, экспрессирующих гипоталамический проопиомеланокортин (POMC-нейроны). Все эти нейроны находятся в дугообразном ядре гипоталамуса.

В целом, две популяции нейронов — AgRP-нейроны и POMC-нейроны — антагонистически регулируют потребление пищи, опосредованное лептином. Однако функциональные эффекты и динамика процессов этих нейронов различаются в нескольких важных аспектах, и ряд данных указывает на существование других нейронных популяций, чувствительных к лептину, которые могут иметь решающее значение для управляемого лептином контроля потребления пищи и массы тела.

Исследователи под руководством Джеффри Фридмана (Jeffrey Friedman) из Рокфеллеровского университета провели систематическое профилирование транскриптомов нейронов дугообразного ядра гипоталамуса мышей с использованием одноядерного РНК-секвенирования. Выяснилось, что в одном из кластеров присутствуют ранее не описанные нейроны, экспрессирующие рецептор лептина. Ими оказались нейроны, экспрессирующие базонуклин 2 (BNC2-нейроны) — белок семейства базонуклин-цинковых пальцев, который участвует в регуляции сплайсинга мРНК, процессинга, транскрипции и играет важную роль в раннем эмбриональном развитии.

Для дальнейшего изучения динамики и функционирования BNC2-нейронов ученые вывели линию мышей с нокаутом гена BNC2. Эксперименты показали, что BNC2-нейроны реагируют на сенсорные сигналы, связанные с едой, в зависимости от опыта, и что потребление пищи еще больше активизирует эти нейроны. В эксперименте мышам, которые голодали в течение ночи, на две или десять минут давали пищу. После того как еду убирали, активность BNC2-нейронов быстро снижалась, и, напротив, она оставалась высокой при постоянном доступе к пищи.

Дальнейшие молекулярные исследования показали, что часть сенсорных сигналов, которые подавляют AgRP-нейроны и снижают аппетит после приема пищи, передаются BNC2-нейронами. Затем несколько опытов продемонстрировали, что лептин повышает активность BNC2-нейронов. Они, в свою очередь, напрямую ингибируют активность AgRP-нейронов, что приводит к подавлению аппетита.

Удаление рецепторов лептина в BNC2-нейронах вызывало чрезмерное повышение аппетита и приводило к ожирению у мышей. Подобные изменения наблюдались и при нокауте генов рецепторов лептина в AgRP-нейронах. Примечательно, что ученые также наблюдали улучшение толерантности к глюкозе и повышение чувствительности к инсулину у мышей после активации BNC2-нейронов.

Таким образом, ученые приходят к выводу, что популяция BNC2-нейронов в дугообразном ядре гипоталамуса непосредственно и быстро регулирует питание и энергетический баланс. Эти результаты добавляют новый важный компонент в нейронную цепь, ответственную за аппетит и его нарушения, и добавляют знаний о механизмах, с помощью которых лептин регулирует эту систему. Потенциально, фармакологическая активация этих нейронов может иметь терапевтическое значение для снижения веса.

Источник текста: издание Nplus1 cтатья Для лептина нашли новые мишени в дугообразном ядре гипоталамусе.