Руслана Зайцева /

Лента

8 ноября 2024

Спустя три года после госпитализации по поводу COVID-19 у большинства пациентов все еще наблюдались легкие или тяжелые когнитивные и психиатрические нарушения. Тяжесть депрессии, тревожности и усталости через два-три года оказалась более выраженной, чем спустя полгода и год после заболевания. У четверти пациентов когнитивные нарушения привели к смене профессии. Ученые из Оксфордского университета и Королевского колледжа Лондона оценили распространенность когнитивных нарушений спустя два-три года после госпитализации по поводу COVID-19, а также определили их влияние на профессиональную деятельность. Результаты исследования C-Fog опубликованы в журнале The Lancet. Cognitive and psychiatric symptom trajectories 2–3 years after hospital admission for COVID-19: a longitudinal, prospective cohort study in the UK Taquet, MaximeLone, Nazir et al. The Lancet Psychiatry, Volume 11, Issue 9, 696 - 708 Анализ показал, что спустя два-три года после перенесенной коронавирусной инфекции участники набрали значительно более низкие, чем ожидалось, баллы по всем когнитивным тестам. Средний дефицит был эквивалентен 10 баллам IQ. У каждого девятого пациента были выявлены объективные признаки серьезных когнитивных нарушений, которые соответствовали разнице в 30 баллов IQ. Спустя два-три года большинство участников сообщили о наличии легкой тревожности (74,5%), усталости (53,5%) или субъективном снижении когнитивных способностей (52,1%). Больше 20% пациентов столкнулись с тяжелыми формами тревожности и когнитивных нарушений. Причем тяжесть депрессии, тревожности и усталости через два-три года оказалась более выраженной, чем спустя полгода и год после заболевания. Выраженность симптомов зависела не от тяжести перенесенного COVID-19, а от степени восстановления в течение первого полугода после коронавирусной инфекции. Более четверти участников (26,9%) сменили профессию после перенесенного COVID-19, причем самой распространенной причиной стали объективные и субъективные когнитивные дефициты. Анализировали данные 2469 участников исследования PHOSP-COVID, из которых 475 человек предоставили данные при 2–3-летнем наблюдении. Участники выполнили восемь когнитивных тестов, заполнили опросники на предмет оценки депрессии, тревожности и усталости, а также прошли опросник индекса когнитивных изменений (CCI-20) для оценки субъективного снижения когнитивных способностей. Авторы заключили, что психиатрические и когнитивные симптомы усиливаются в течение первых двух-трех лет после госпитализации по поводу COVID-19. Таким пациентам необходимо дополнительное медицинское наблюдение и помощь в восстановлении когнитивных способностей.

Показать полностью…

0:40 Презентация лаборатории когнитивных исследований Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова "Когнитивные исследования инсайта".

Спикер: Коровкин Сергей Юрьевич доктор психологических наук, доцент, научный руководитель лаборатории когнитивных исследований, доцент кафедры общей психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова

1:01:00 Интересный пациент: можно ли жить без мозга

Спикер: Паевский Алексей, научный журналист, популяризатор науки, главный редактор портала "Нейроновости"

2:00:16 Всероссийский урок по нейронаукам

Спикер: Тимур Бергалиев,генеральный директор BiTronics Lab, руководитель Открытой лаборатории искусственного интеллекта МФТИ

3:03:28 Медицинский искусственный интеллект: диагностика заболеваний мозга

Спикер: Анна Хоружая, Врач лучевой диагностики, младший научный сотрудник Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы

Немецкие и британские молекулярные биологи пометили пчёл QR-кодами - чтобы выявить у них ген, который играет ключевую роль в формировании нейронов, связанных с программой коллективного поведения.

Европейские молекулярные биологи выяснили, что ключевую роль в формировании нейронов, связанных с программой коллективного поведения рабочих особей пчел играет ген dsx, который у других насекомых связан с определением пола потомства. Понимание этого поможет ученым раскрыть историю появления социального поведения у насекомых, сообщила пресс-служба немецкого Дюссельдорфского университета им. Генриха Гейне (HHU).

"В отличие от животных и людей, пчелы не усваивают, а наследуют тот репертуар поведения и те функции, которые они исполняют внутри колоний-ульев. До настоящего времени мы не знали, как именно кодируется эта необычно сложная программа поведения. Мы обнаружили, что всем этим управляет уже известный науке ген dsx, играющий в ДНК пчел особую роль", - пояснил профессор HHU Мартин Бейе, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Профессор Бейе и его коллеги совершили это открытие в процессе изучения того, какие участки ДНК в геноме пчел играют важную роль в формировании так называемых грибовидных тел, своеобразных "больших полушарий" мозга насекомых. У пчел и других коллективных перепончатокрылых насекомых эти отделы нервной системы обладают необычно большими размерами, что может быть связано со сложным социальным поведением этих существ.

Для раскрытия механизмов роста грибовидных тел биологи из Германии и их коллеги из Британии проследили за тем, какие гены, связанные с развитием нервной системы, были активны в разных регионах мозга пчел. Для этого ученые поменяли структуру этих участков ДНК так, что их активация заставляла нейроны светиться, а также внесли в эти гены мутации при помощи "нобелевского" геномного редактора CRISPR/Cas9 и проследили, как подобные "опечатки" повлияли на поведение пчел.

Исследователи ввели зеленый флуоресцентный белок (GFP) в последовательность dsx , чтобы GFP производился вместе с белком dsx. После этого нейронные цепи можно было просматривать с помощью флуоресцентной микроскопии как у немодифицированных пчел, так и у пчел с генетическими модификациями.

«Мы смогли использовать эти инструменты, чтобы точно увидеть, какие нейронные пути ген dsx создает в мозге и как этот ген, в свою очередь, определяет унаследованные поведенческие модели медоносных пчел», — объясняет докторант Яна Сейлер, которая также является соавтором исследования.

Биологи использовали генетические ножницы CRISPR/Cas9 в своих исследованиях, чтобы изменить или отключить ген dsx у выбранных пчел. Они пометили QR-кодом каждую "обработанную" пчелу, затем отслеживали их поведение в улье с помощью камер. Полученные видеопоследовательности были проанализированы с помощью искусственного интеллекта для определения индивидуальных поведенческих моделей пчел.

Опыты показали, что ключевую роль в работе генетической программы коллективного поведения пчел играл ген dsx, обычно отвечающий за определение пола у мушек-дрозофил и других несоциальных видов насекомых.

Один из авторов Вивьен Зоммер: «Ген программирует, будет ли рабочая пчела выполнять задачу в колонии и как долго. Это включает в себя коллективные задачи, такие как забота о личинках или поиск пищи, а также социальный обмен источниками пищи, например».

Мутации в данном регионе ДНК у пчел приводят к тому, что рабочие особи начинают вдвое реже заглядывать в соты с расплодом и значительно реже кормить личинок, при этом индивидуальные аспекты поведения пчел не меняются.

По словам исследователей, развитие этих сбоев в работе коллективной программы поведения пчел сопровождались существенными переменами в структуре той части грибовидного тела, которая отвечает за интеграцию информации, поступающей из разных органов чувств. Последующее изучение этих перестроек в архитектуре данного региона мозга пчел, как надеются ученые, поможет раскрыть другие генетические компоненты этой программы поведения, а также изучить ее эволюционные корни.

Зоммер: «Наш центральный вопрос заключался в том, изменились ли и каким образом унаследованные поведенческие модели в результате генной модификации. Такие изменения должны отражаться в нервной системе рабочих пчел, где контролируется определенное поведение».

«Наши результаты указывают на фундаментальную генетическую программу, которая определяет нейронную сеть и поведение рабочих пчел», — говорит профессор Вольфганг Рёсслер с кафедры поведенческой физиологии и социобиологии в Университете Вюрцбурга.

На следующем этапе исследователи хотят перейти от уровня отдельной медоносной пчелы к суперорганизму пчелиной колонии. Алина Штурм, которая также является докторантом в HHU и соавтором исследования, добавляет: «Мы надеемся найти связь между индивидуальным программированием и скоординированным поведением многих особей».

Ссылка на научную статью учёных:

Vivien Sommer, Jana Seiler, Alina Sturm, Sven Köhnen, Anna Wagner, Christina Blut, Wolfgang Rössler, Stephen F. Goodwin, Bernd Grünewald, Martin Beye. Dedicated developmental programing for group-supporting behaviors in eusocial honeybees. Science Advances (2024).

DOI: 10.1126/ sciadv. adp3953

Для написания поста использовался материал научно-популярного издания Eurekalert:

Bee gene specifies collective behavior

Изображение: каждая пчела помечена QR-кодом, чтобы можно было отслеживать ее индивидуальное поведение. (Фото: HHU / Кристоф Каван)

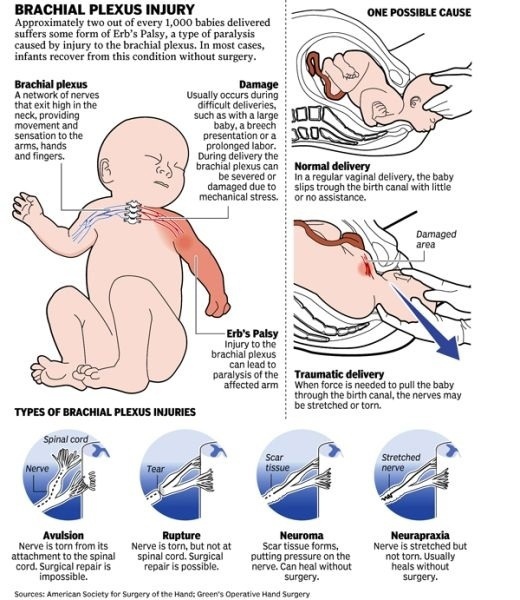

Опубликовал в своём блоге популяризатор науки, врач-педиатр Сергей Бутрий: Вот приносили новорождённого с параличом Дюшена-Эрба, повторял матчасть, давайте и вам расскажу. § Что это? Травмы плечевого нервного сплетения (brachial plexus injury, далее ТПНС), также называемые неонатальным параличом плечевого сплетения (neonatal brachial plexus palsy) поражают в среднем 1-2 из каждой 1000 новорождённых детей, и являются одними из самых частых родовых травм. Плечевое сплетение - это группа нервных стволов, которые проходят от позвоночника - под ключицей - через подмышечную впадину - по внутренней стороне плеча - и дальше в руку. § В чем причина таких травм? Одной из наиболее распространенных причин развития ТПНС у младенцев является чрезмерное растяжение и/или сдавление плечевого сплетения во время родов. В большинстве случаев речь идет о стрессовых и сложных родах, особенно тех, в которых используется наложение акушерских щипцов или вакуумного инструмента. § То есть виноваты акушеры? Так я и знал(а)! Мы же просили кесарево! Это очень инфантильная и несправедливая позиция. Акушеры не от хорошей жизни иногда выбирают агрессивные методики экстренного родоразрешения, а по очень серьёзным или даже жизненным показаниям (выбор может стоять между жизнью плода/матери и щипцами); кесарево сечение - это тоже не молнию на сумке расстегнуть, это серьёзная операция со своими рисками. Так что опасайтесь примитивных суждений и категоричных вердиктов, они почти всегда несправедливы. Помимо травматичных методик родоразрешения, факторами риска травм плечевого сплетения являются: - роды в ягодичном предлежании - крупный вес и длина ребёнка (макросомия плода) - вклинение и застревание плеч младенца в тазовой области матери более 1 минуты (дистоция плечиков) - диабет у матери - недоразвитие мышц шеи - ожирение у матери. Травма плечевого сплетения может возникнуть, если врач применит чрезмерное давление или вытягивание ребенка во время самопроизвольных родов. Например, когда головка ребенка уже вышла, но плечи вклинились в тазовую область матери. В таком случае возникает угроза асфиксии ребенка, или развития другого опасного медицинского осложнения - и врачу приходится выводить плечико, прикладывая чрезмерное усилие. Это может привести к разрыву или растяжению плечевого сплетения, перелому ключицы и другим травмам, однако у врача в такой ситуации нет другого выбора, кроме как "из двух зол меньшее". В некоторых случаях чрезмерно интенсивные схватки могут привести к травмам плечевого сплетения. Если роды затягиваются и ребенок застрял в родовом канале, схватки матери могут вызвать чрезмерное давление на голову и плечи ребёнка, что также может приводить к синякам, разрывам и переломам. § Какие виды травм плечевого сплетения бывают? Есть несколько типов травм плечевого сплетения, одни из них более распространены и менее опасны, другие встречаются реже, но часто оставляют стойкие неврологические дефекты. Нейрапраксия Нейрапраксия - наиболее распространенный и наименее тяжелый тип травмы плечевого сплетения, он характеризуется незначительными сдавлениями или разрывами в нервах. Повреждения при нейрапраксии затрагивают только оболочку нерва, а сами проводящие пути не поражаются. Тем не менее, нейрапраксия может причинять боль и дискомфорт, пока не разрешится. Симптомы нейрапраксии могут включать: - Мышечную слабость в зоне поражения - Жжение, покалывание и/или онемение в пораженной области - Повышенную чувствительность (гиперестезию) в пораженной области - Ложные ощущения (парестезии) Поскольку это самая лёгкая травма плечевого сплетения, она обычно самопроивольно разрешается в течение нескольких месяцев. Паралич Дюшена-Эрба Паралич Дюшена-Эрба (ПДЭ) является классическим проявлением травмы плечевого сплетения. Он возникает при поражении верхних стволов нервов. Проявления ПДЭ: - Полный или частичный паралич в пораженной руке, возникающий сразу после рождения - Потеря чувствительной и/или двигательной функции в пораженной руке - Пораженная рука младенца приведена к туловищу в полусогнутом положении, либо атонично лежит вдоль тела. Тяжесть и продолжительность клинических проявлений зависят от глубины травмы. Часто ПДЭ проходит сам в течение 1-3 месяцев, но восстановление иногда бывает неполным, или вовсе не наступает; хорошим прогностическим признаком является положительная динамика в первые две недели жизни. Паралич Клумпке Паралич Клумпке возникает при травме нижних стволов плечевого сплетения, и проявляется примерно теми же симптомами, что и паралич Дюшена-Эрба, но поражает другие группы мышц, и имеет свои клинические особенности. Паралич Клюмпке встречается на 2-3 порядка реже, чем паралич Дюшена-Эрба, и почти обязательным условием его возникновения являются роды в ягодичном предлежании. Он часто сочетается с синдромом Горнера (птоз, миоз, ангидроз, энофтальм). Если для паралича Дюшена-Эрба характерно положение руки как у "официанта, просящего чаевые" , то для паралича Клюмпке характерна кисть, сведенная в форме "когтистой лапки" (см. иллюстрации); оба эти признака являются частыми, но не обязательными. Обычно паралич Клюмпке проходит сам в течение 1-3 месяцев, но восстановление иногда бывает неполным, или вовсе не наступает; хорошим прогностическим признаком является положительная динамика в первые две недели жизни. Неврома Неврома возникает, когда после травмы плечевого сплетения, в окружающих его тканях развивается рубцовая ткань, вызывая чрезмерное давление на поврежденный нерв. Это затрудняет прохождение нервных импульсов к мышцам и обратно. Неврома может пройти бесследно сама по себе, если рубцовая ткань скудная и негрубая. Однако, если рубец крупный, может потребоваться операция для удаления рубцовой ткани и освобождения нервных стволов. § Как врач определяет диагноз ТПНС? Помимо обычного наблюдения за лежащим младенцем, при котором видно отсутствие спонтанных движений в пораженной руке и/или спастическое вынужденное положение кисти, врач проверит рефлекс Моро: если младенца напугать (хлопком в ладоши или ударом по пеленальному столику) он обычно симметрично раскидывает руки в стороны, а затем обнимает себя. При ТПНС он будет это делать только здоровой рукой, вторая не среагирует, или будет грубая асимметрия и скудность движений в больной руке, по сравнению со здоровой. См также видео внизу поста. У врача есть целый набор подобных клинических приёмов, чтобы определить степень подвижности пораженной руки. Кроме того, врач проведет физикальный осмотр, может назначить дополнительные тесты, например рентгенографическое исследование, чтобы исключить перелом ключицы. Врач сравнит размеры рук, чтобы убедиться, что травма произошла именно в родах, а не во время беременности (во втором случае пораженная рука отстает в размерах от здоровой). Все это влияет на выбор терапии и прогноз. § Раз ТПНС обычно связаны с тяжелыми родами, вероятно паралич руки часто сочетается с другими травмами? Да, именно так. Как опытный грибник, найдя один гриб, не сразу уходит с этого места, а сперва проверяет ближайшие окрестности - так опытный неонатолог или педиатр, найдя паралич руки, прицельно проверяет симптомы самых частых сочетанных травм: - перелома ключицы и плеча - кривошеи - кефалогематомы - паралича лицевого нерва - паралича диафрагмы. § Как это лечится? Как сказано выше, вид и объем лечения будет зависеть от типа и тяжести травмы. Большинство детей излечиваются и полностью восстанавливают подвижность руки без всякого лечения или с помощью терапии физическими упражнениями. В некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство для освобождения нервов из невромы. В некоторых случаях, при полном разрушении нерва и строго в раннем возрасте, может быть полезной микрохирургическая операция по трансплантации нерва: когда нерв от здоровой и менее значимой мышцы выделяют и пересаживают на место разрушенного нерва в плечевом сплетении. Этот метод терапии не способен сделать руку здоровой, однако во многих случаях такая операция позволяет увеличить объем движений, и хотя бы частично использовать руку в дальнейшей жизни. Важно отметить, что операция обычно откладывается до трех месяцев жизни, так как высока вероятность того, что паралич пройдет сам, хотя бы частично. Большинство младенцев, перенесших травмы плечевого сплетения, восстанавливаются в течение первых трех месяцев; во многих случаях врач может порекомендовать терапию физическими упражнениями и ежедневный массаж поврежденной области. § Как проводится физическая терапия? Цель физиотерапии - помочь младенцам развить мышцы и невры в пораженной области и, в конечном итоге, максимально восстановить функциональность поврежденной руки. Массаж, сгибание/разгибание до предела диапазона движений суставов, растяжка и силовые упражнения - все это типичные физиотерапевтические действия (см ссылку на видео внизу поста). Особенно важна и эффективна физиотерапия после проведенной хирургической операции. Физическую терапию целесообразно начинать после второй-третьей недели жизни, чтобы дать возможность зажить первичным травмам в плече; в первые недели после травмы плечо болит, и упражнения могут доставлять слишком много боли младенцу.[Примечание: физическую терапию не стоит путать с тем, что в РФ называют физиотерапией). Медикаментозная терапия назначается редко, и имеет целью лишь облегчить боль и помочь ослабить мышцы, которые давят на нервы. § Каковы прогнозы? Большинство младенцев полностью излечиваются от травм плечевого сплетения, восстанавливают движения в руке в полном объёме. Однако, если функция руки не восстановилась в течение трех-шести месяцев, прогнозы менее оптимистичны; у таких детей парезы или параличи могут оставаться пожизненно. Чем тяжелее травма, тем меньше шансов на полное выздоровление. По данным исследований, шансы на полное восстановление функций руки после тяжелых поражений составляют не более 50%. Для менее тяжелых травм плечевого сплетения, которые однако, требуют хирургического вмешательства, успешные исходы составляют до 90%. Важно отметить, однако, что каждая травма и каждая ситуация уникальны. Врачи объяснят родителям прогнозы и объем лечения в зависимости от конкретных травм и особенностей у конкретного ребенка. § Как живут дети, у которых паралич не прошел, несмотря на лечение? У некоторых детей пораженная рука имеет заметно меньшие размеры, чем здоровая рука. Это происходит потому, что нервы - это не только "электропровода", они еще и влияют на рост тканей. Хотя пораженная рука будет продолжать расти по мере взросления ребенка, темпы ее роста будут ниже чем у здоровой руки, и разница в размерах станет более заметной со временем. Дети очень легко адаптируются. Поддерживайте и ободряйте их, сфокусируйте их на тех занятиях, которые у них получаются лучше. Это поможет вашему ребенку развить здоровое чувство собственного достоинства и компенсировать любые ограничения в предстоящей жизни.

Показать полностью…