Елена Жукова /

Лента

12 августа 2025

Психология Адлера не относится ни к традиционной академической психологии, ни к экспериментальной психологии; она также коренным образом отличается от фрейдовского психоанализа. Поэтому нельзя оценивать разработанную им систему по масштабам академической, экспериментальной или фрейдовской психологии. Направление, к которому принадлежит индивидуальная психология Адлера, определяется термином «Понимание природы человека».Эта разновидность прагматической психологии, называемой иногда конкретной психологией, не претендует на глубокое рассмотрение проблем; она предлагает принципы и методы, позволяющие человеку приобрести практическое понимание себя и других людей. Именно это попытался сделать Кант в своей «Антропологии с прагматической точки зрения».Кстати, в предисловии к своей книге Кант дважды использовал термин «понимание человека», а один раз применил термин «Menschenkenntnis», который Адлер применял почти как синоним понятия индивидуальной психологии. Другую систему практической психологии с еще большей легкостью можно вывести на основе работ Ницше.Однако предложенный Адлером термин «Menschenkenntnis» значительно более систематизирован и всеобъемлющ по сравнению с тем смыслом, который вкладывали в это понятие Кант, Маркс или Ницше. Исходную точку системы Адлера можно выразить словами: «В душевной жизни все происходит так, как будто ... определенные базовые аксиомы были справедливы». Что это за аксиомы?Во-первых, это принцип единства: человеческое существо едино и неделимо как в отношении связи между разумом и телом, так и в отношении различных функций и проявлений разума. Тем самым индивидуальная психология Адлера отличается от теории Фрейда с его признанием присутствия в человеке амбивалентности и конфликтов между сознанием и бессознательным, эго, Ид и супер-эго.Во-вторых, это принцип динамизма; нельзя себе представить жизнь без движения. Однако, в отличие от Фрейда, подчеркивавшего роль причин, Адлер сосредоточил внимание на цели и намерениях психических процессов (по его терминологии - Zielstrebigkeit - «стремление к определенной цели»): «человек не может думать, чувствовать, хотеть, даже мечтать, если что-либо не намечено, определено, указано целью, которая ему видится впереди». Такая преднамеренность обязательно сопряжена со свободой выбора.Человек свободен в той мере, в какой он может выбирать цель или менять ее на другую, однако затем он уже ограничен в той мере, в какой он подчиняется установленному им самим закону.В-третьих, вводится принцип социального влияния: индивид не может рассматриваться в изоляции от социума влияющего на него тысячью всевозможных способов. Но, помимо всеохватывающих влияний, каждый индивид воспринимает социум в своей особой манере. Чувство общности отражает всеобщую зависимость от социума, живущую внутри нас, от которой мы не можем полностью абстрагироваться, зависимость, наделяющую нас способностью вчувствоваться в других, то есть испытывать эмпатию.Адлеровское понятие общины или группы включает структуру семейных и социальных связей, творческую деятельность (именно сообщество создает логику, язык, поговорки и фольклор) и этические функции (понятие справедливости формируется в сообществе). Таким образом, чувство общности является индивидуальным восприятием человека тех принципов, которые управляют взаимоотношениями людей.Степень развитости чувства общности бывает различной и зависит от индивида: иногда это чувство ограничено семьей или родом, но может распространяться на нацию, все человечество, а порой и на животных, растения, неодушевленные предметы и на всю Вселенную.Пятой основной аксиомой является принцип действия и противодействия между индивидом и окружающей его средой. С одной стороны, индивид должен приспосабливаться и постоянно изменять степень приспособления к окружающей его среде. Находясь в неполноценном состоянии, он спонтанно ищет из него прямой или косвенный выход. Это справедливо не только в отношении отдельного человека, но и всего вида.Шестая аксиома состоит в том, что Адлер назвал законом абсолютной правды, вымышленной нормы, устанавливаемой для регулирования поведения индивида; эта норма заключается в определении оптимального соотношения между предписаниями сообщества и установками личности. Индивид, соответствующий требуемому идеала отвечает абсолютной истине, иными словами, он соответствует логике жизни в обществе или общественным правилам игры. Число несчастных, неудачников, невротиков, психически больных и преступников дает представление о степени отклонения от основного правила. Приведенные пояснения позволяют понять, каким образом можно определять отношения между людьми и природой, социальными группами в границах всего человечества, индивидом и обществом, между индивидами в небольших группах, а также между отдельными индивидами.Диалектика отношений между человеком как видом и природой обозначена Адлером только слегка. Поскольку человек - самое слабое существо среди крупных животных, у него сформировался психический орган, позволяющий предвидеть будущее; помимо того, в сообществе людей произошло разделение труда. Таким путем человек смог ком-пенсировать свою природную слабость и победить природу. Адлер мог бы рассмотреть проблему вреда, нанесенного природе человеком, и ужасающие последствия этого вреда для самого человека, но он не продолжил свои изыскания в этом направлении.

Показать полностью…

Впервые теория сценария была разработана Эриком Берном и его коллегами, особенно Клодом Стайнером, в середине 60-х годов. С тех пор многие авторы внесли в нее свои оригинальные идеи. А концепция сценария стала одной из важных частей теории транзактного анализа и в настоящее время является наряду с моделью эго-состояний центральной идеей ТА.В работе «Принципы группового лечения» Берн определил сценарийжизни как «бессознательный жизненный план». Позднее в книге «Что вы делаете после того, как говорите здравствуйте» он дал более полное определение: «План жизни составляется в детстве, подкрепляется родителями, оправдывается ходом событий и достигает пика при выборе пути». Для понимания сценария необходимо проанализировать детали, относящиеся к приведенным выше определениям.Сценарий — это план жизни. Мысль о том, что детскиевпечатления оказывают сильное влияние на паттерны поведениявзрослых людей, является центральной не только в ТА, но и в другихнаправлениях психологии. Отличительной особенностью теории сценария в ТА является идея о том, что ребенок составляет определенный план своей жизни, а не просто формирует основные взгляды на жизнь. В соответствии с теорией, этот план жизни составляется в форме драмы, имеющей четко обозначенные начало, середину и конец.Сценарий ведет к расплате (финалу). Другой отличительнойчертой теории сценария является то, что план жизни «достигаеткульминации в избранной альтернативе». При написании ребенкомдрамы своей жизни финальная сцена является неотъемлемой частью его сценария. Таким образом, другие составные части сценария, начиная с первой сцены, служат для того, чтобы привести сценарий к этой заключительной сцене. В теории сценария заключительная сцена получила название расплаты за сценарий. Теория говорит о том, что при проигрывании нами сценария мы бессознательно избираем поведения, которые приблизят нас к расплате сценария.Человек сам принимает решение о сценарии. Берн определилсценарий как «план жизни, составленный в детстве». Это свидетельствует о том, что ребенок сам принимает решение о своем плане жизни. На решение о выборе сценария оказывают воздействие не только такие внешние факторы, как родители или окружение. Поэтому мы говорим, что человек сам принимает решение о выборе сценария. Из этого следует, что даже тогда, когда разные дети воспитываются в одних и тех же условиях, они могут составить совершенно различные планы своей жизни. В этой связиБерн приводит случай с двумя братьями, которым мать сказала следующее: «Вы оба попадете в психушку». Впоследствии один из братьев стал хроническим больным в психиатрической лечебнице, а другой психиатором. В теории сценария термин решение используется в значении, отличном от того, которое обычно приводится в словаре. Ребенок принимает решения о своем сценарии без тщательного обдумывания, что свойственно взрослым людям при принятии решений.Самые ранние решения появляются в результате чувств и принимаются ребенком до того, как он начинает говорить. Решения также зависят от различных способов тестирования реальности, которые используют взрослые люди. Сценарий подкрепляется родителями. Хотя родители не могут заставить ребенка принять какие-либо решения, они тем не менее оказывают на них сильное влияние. С первых дней жизни родители передают ему какие-то послания, на основе которых ребенок формирует свои представления о себе, других людях и жизни.Сценарные послания могут быть как вербальными, так и невербальными. При этом они образуют основное содержание, в соответствии с которым ребенок и принимает главные решения в своем сценарии. Сценарий лежит вне пределов осознания. Во взрослой жизни мы ближе всего можем подойти к воспоминаниям о нашем раннем детстве с помощью снов и фантазий. До тех пор, пока мы не расшифруем наш сценарий, мы не осознаем решения, которые были приняты в раннем детстве, хотя, возможно, мы и проживаем их в нашем поведении.Искажение реальности с целью «оправдания» сценария. КогдаБерн писал о том, что сценарий «оправдывается ходом событий», ему следовало бы заключить слово «оправдывается» в кавычки. В соответствии с нашей собственной компетенцией мы часто интерпретируем реальность с тем, чтобы нам казалось, что она оправдывает наши сценарные решения. Мы поступаем так потому, что в эго-состоянии Ребенка можем воспринять любую угрозу нашему сценарному представлению о мире как препятствие в удовлетворении наших потребностей и даже как угрозу нашему существованию.Зачем мы принимаем эти далекоидущие детские решения о себе, других людях и мире? С какой целью? Ответ лежит в двух важнейших особенностях формированиясценария:1. Сценарные решения представляют собой наилучшую стратегиюребенка с целью выживания в мире, который часто кажется емувраждебным и даже угрожающим его жизни.2. Сценарные решения принимаются в соответствии с эмоциямиребенка и его способом тестирования реальности.

Показать полностью…

ОСОБЕННОСТЬ ПСИХОЗА

Во время приступа психоза с образами в сознании происходит нечто удивительное. В процессе бреда или галлюцинаций манипуляции извне нарушают кинематографический поток сознания. В результате еще неизвестные и причудливые сценарии проникают в мозг так, что человеку кажется, будто им таинственным образом манипулируют; а реальность окутана сюрреалистичной атмосферой, которую посторонний человек едва ли сможет постичь.

Это объясняет, почему большинство людей, впервые столкнувшись с психотическими проявлениями, испытывают недоверие. Но если возникающие образы редко несут смысл, почему же тогда мы должны им верить? Как бы там ни было, у них есть определенная логика. Более того, эта логика настолько убедительна, что на нее непросто закрыть глаза. Почему? Потому что она тесно связана с потерей связности слов, которая обычно характерна для психоза.

Осознанность предполагает, что каждое мгновение жизни мы создаем образ нашего существования, кинематографическую картину, которая обретает форму благодаря тому, что мы играем со словами и рассказываем свои истории, глядя в воображаемую камеру.

Язык позволяет нам систематизировать вещи и ситуации, чтобы мы могли связать их друг с другом. Ранее я уже писал, что мы делаем это двумя различными способами: ассоциативно, основываясь на сходстве тонов, звуков, форм и цветов; или же связывая отдельные события при помощи логики.

Но это еще не все. Мыслительный мир работает не только с фактами, но и с вымыслом. В своем воображении мы бессознательно смешиваем документальные образы с опытом, воспоминаниями и фантастическими идеями. Фантазии добавляют красок эмпирической реальности. Рассмотрим, например, как большинство людей относятся к животным. Один человек будет лелеять свинью и относиться к ней как к члену семьи, а другой убьет, освежует, приготовит и съест. Эти примеры показывают, что способ обращения с животным не связан напрямую с качествами этого животного. Наш взгляд на свинью определяется нашими собственными представлениями о ней. И, как ясно из примеров, сознание не всегда создает объективные образы. Они бесстыдно наводняют реальность светом и тенями.

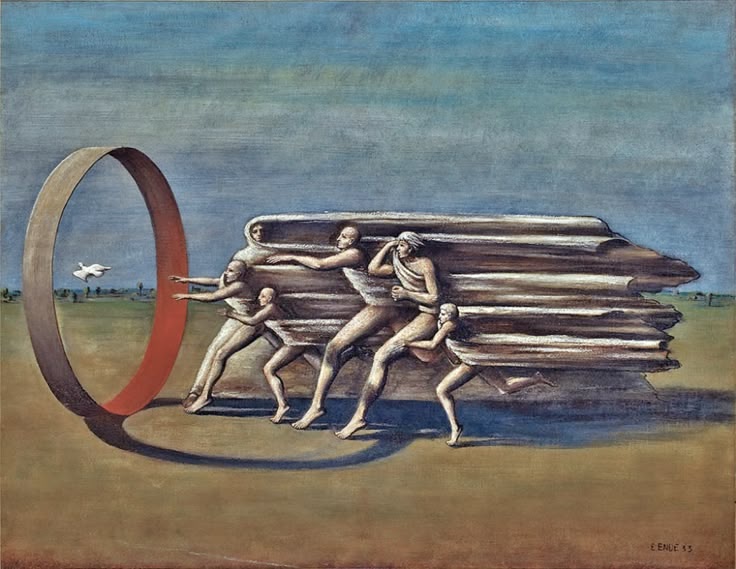

Миф возникает, когда сливаются объективная и субъективная реальности и создается некий коллаж, а коллажи могут обманывать, но могут и вдохновлять. Миф может поддержать как революцию, так и status quo; он может вызвать энтузиазм, приток энергии, волю к действию или чувство бессилия, депрессию, уныние. Чтобы увидеть, как создается миф, сначала придется посмотреть, как он будет подвергнут деконструкции, разрушению, уничтожению. Чтобы вырваться на волю, человеку надо не только создать новый миф, но и разрушить старый.В противном случае изживший себя миф останется скрытым, но по-прежнему активным, и потому его влияние будет разрушительным. Например, нам, чтобы только заметить, как нелепо строить идентичность на основе цвета кожи, надо прежде всего осознать отвратительный, узколобый, вредоносный культурный миф под названием расизм. Что-то причиняет боль, и оно имеет имя – расизм.Любая ортодоксальная система стремится заключить человека в рамки доминирующего мифа, ограничивая возможность покинуть традиционные пределы и сводя к минимуму изменения. Называние подавляющего мифа по имени вытаскивает его на всеобщее обозрение, делает его доступным для анализа и деконструкции. Одна из многочисленных уловок ортодоксальной системы для поддержания существующего положения вещей состоит в том,чтобы сначала преуменьшить задачу по демонтажу старого мифа (например, утверждение, что принять новый закон достаточно, чтобы избавиться от расизма), а затем преждевременно провозгласить, что старый, отживший свое миф исчез.Политкорректная риторика скрывает тот факт, что новый миф еще не вполне пришел ему на смену. «Расизм, сексизм, возрастная дискриминация? Где? Кто? Только не мы! Только не у нас! Мы абсолютно нетерпимы к этому. Как вы смеете!» Подобно бактериям, которые начинают размножаться с новой силой, если антибиотик не успел подействовать на паразитов, старый миф не погибает без борьбы.Молодой темнокожий актер, живущий надеждой на пострасистское общество, вдруг ощущает, как болят старые раны: «Вы предлагаете мне роль Отелло только из-за моего цвета кожи. Но меня интересует роль Короля Лира». Деконструкция еще не завершена. Хотя этот темнокожий актер может отлично ладить со своими белыми друзьями, неожиданно старый миф снова причиняет ему боль,ведь он не умерщвлен окончательно. Живучие бактерииначинают заражать весь организм, как индивидуальный,так и коллективный.Другой пример – феминистская революция. Она объявлена завершенной, теперь это пережиток недавнего прошлого. Многие юные интеллектуалки с радостью пользуются случаем заявить, что феминизм – удел фрустрированных, гневных старых радикалов. Но вот однажды молодая сотрудница университета потрясенно узнает,что профессор, работой которого она так восхищается и который оказывал ей знаки внимания, на самом деле нисколько не рад ее интеллектуальному обожанию. Она с болью обнаруживает, что девушки-студентки ему не интересны. Вызывающий девичье восхищение профессор предпочел бы иметь в числе своих последователей представителей мужского пола, так как он считает, что студенты-юноши – это солиднее. Она почти слышит сексистскиемысли профессора: «Если моя работа начинает нравитьсяженщинам, должно быть, я делаю что-то не так».Чем лучше общество может распознать сексистский миф, которыйтак никуда и не исчез, тем успешнее эта молодая женщина проследит, как он проникает в ее собственное сознание, а не только в сознание профессора. Только мужественно перенося осознанное страдание, можно пролить свет на убогий и отживший свое миф, который влияет на язык, мышление и поведение. Гендерные, расовые, профессиональные идентичности, образы тела, идеальные образы Я – все они располагаются между старым и новым мифами.Как и дионисийскую маску, идентичность можно носить с большимили меньшим цинизмом или энтузиазмом. Однако человек начинает задаваться вопросом, на что же она опирается, когда идентичность становится ему тесной. Только после этого начинается работа: расчленение, разборка, разрушение и убийство старого мифа. Все так называемые «черты личности» (черных, евреев, латиноамериканцев, мужчин и женщин), имеющие под собой культурную основу, оказываются несостоятельными верованиями; мифы распадаются на части, драматические истории терпят крах, ортодоксии взрываются, и появляются новые идентичности.

Показать полностью…