ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

21 февраля 2026

«Сложный разговор»

Примерный размер группы: 10-20 человек (работа в парах или тройках)

Время: 45-60 минут

Цель упражнения:

Развить навыки ведения сложных разговоров и решения конфликтных ситуаций. Улучшить умение выражать свои мысли и чувства конструктивно, а также слушать и понимать позицию другого человека. Научиться находить взаимовыгодные решения в сложных ситуациях.

Реквизит:

Карточки с описанием сложных ситуаций

Листы бумаги и ручки для заметок

Таймер или часы

Флипчарт или доска для записи ключевых моментов (опционально)

Как выполнять поэтапно:

Начните с короткой презентации о принципах ведения сложных разговоров, включая активное слушание, Я-высказывания, эмпатию и поиск взаимовыгодных решений. (10 минут)

Разделите участников на пары или тройки. (2 минуты)

Раздайте каждой группе карточку с описанием сложной ситуации. Примеры ситуаций могут включать:

Разговор с коллегой о невыполненной работе

Обсуждение повышения зарплаты с руководителем

Решение конфликта между двумя членами команды

Сообщение клиенту о задержке проекта

(3 минуты)

Дайте группам 10 минут на подготовку к разговору. Они должны распределить роли и продумать стратегию ведения беседы. (10 минут)

Проведите ролевые игры, где каждая группа демонстрирует свой сложный разговор. На каждую группу выделите 5-7 минут. (20-30 минут в зависимости от размера группы)

После каждой ролевой игры проведите короткое обсуждение, фокусируясь на использованных стратегиях и их эффективности. (2-3 минуты на каждую группу)

Завершите упражнение общим обсуждением и подведением итогов. (10 минут)

Обсуждение, актуальные вопросы:

Какие эмоции вы испытывали во время подготовки и проведения сложного разговора?

Какие стратегии оказались наиболее эффективными в вашей ситуации? Почему?

С какими трудностями вы столкнулись и как их преодолели?

Как изменилось ваше понимание ситуации в процессе разговора?

Что вы узнали о своем стиле коммуникации в сложных ситуациях?

Какие навыки, по вашему мнению, необходимо развивать для успешного ведения сложных разговоров?

Интерпретация результатов:

Это упражнение позволяет участникам практиковать навыки коммуникации в безопасной среде, имитирующей реальные сложные ситуации. Обратите внимание на то, как участники справляются с эмоциональным напряжением, насколько эффективно они используют техники активного слушания и конструктивного выражения своих мыслей. Способность находить взаимовыгодные решения и сохранять уважительное отношение к собеседнику в сложных ситуациях является показателем развитых коммуникативных навыков.

Рекомендации для ведущего:

Подготовьте разнообразные ситуации, которые будут актуальны и интересны для вашей группы.

Поощряйте участников быть реалистичными в своих ролевых играх, но при этом стремиться к конструктивному решению.

Обращайте внимание не только на вербальную коммуникацию, но и на невербальные сигналы участников.

В ходе обсуждения помогайте участникам анализировать не только результат, но и процесс коммуникации.

Будьте готовы предложить альтернативные стратегии или фразы, если участники сталкиваются с трудностями.

Возможные модификации упражнения:

Добавьте роль наблюдателя в каждую группу, который будет давать обратную связь после ролевой игры.

Проведите второй раунд ролевых игр, где участники меняются ролями или получают новые ситуации.

Усложните задачу, добавив неожиданные повороты или ограничения в процессе разговора.

Предложите участникам записать их ролевые игры на видео для более детального анализа (с их согласия).

КАРТИНА БУДУЩЕГО

или как перестать прокрастинировать

Не имея достаточной мотивации, мы всегда будем стараться делать то, что у нас легко получается, а не то, что на самом деле нужно. Из-за того, что самые важные дела часто сложнее выполнить мы прокрастинируем. Чтобы хорошо работать и добиваться поставленных целей необходимо пожертвовать краткосрочным комфортом.

Секрет полноценной жизни и использования своего потенциала заключается в умении ставить важные дела выше собственного комфорта. Поэтому основной шаг в начале эффективной работы — создание и сохранение убедительной картины своего будущего, которую нужно оценить выше краткосрочного комфорта. А потом можно привести краткосрочные цели и планы в соответствие с долгосрочным видением.

Брайан Моран, из книги «12 недель в году»

28 января 2026

ЧТО ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ВСЕХ ТРАВМ

В основе всех травм лежит ужасное чувство изоляции, разобщенности, одиночества.

Следуй за своей травмой до ее разрушительного ядра, друг. До самого сердца тьмы, и ты неизбежно встретишь заброшенную рану, боль всех болей.

Брошенный матерью, отцом. Забытый и непонятый миром. Изгнанный с небес и отделенный от Бога. Разделённый с жизнью.

Конечно, это иллюзии. Ты никогда не был отделен от гор, лесов, алмазных капель утренней росы. Ты никогда не был сломлен, никогда не гнил в своей сердцевине, никогда не отделялся от Единого. Ты всегда был любим. Ужасное сердце тьмы всегда было твоим изящно прекрасным сердцем света, таким хрупким, таким сильным, таким милым, таким реальным.

В конечном счете, другие не могут спасти нас. Каждый из нас призван противостоять своему одиночеству, погрузиться в самое сердце своей травмы и найти там утешение и прибежище. Другие могут держать наши дрожащие руки, но они не могут путешествовать за нас.

Нет внешнего спасителя, и ложь любви в том, что другой человек - родитель, партнер, гуру или бог - может наполнить тебя.

Нет. Твоя полнота - в твоей хрупкости. Мы не можем спасти друг друга, но мы можем плакать вместе, ходить вместе, делиться своим ужасом, своим стыдом, надеждой и своим страхом.

Прогуливаясь по лесу на рассвете, наши глаза встречаются.

Я узнаю твою тоску как свою собственную.

Любовь - это распознавание себя в другом.

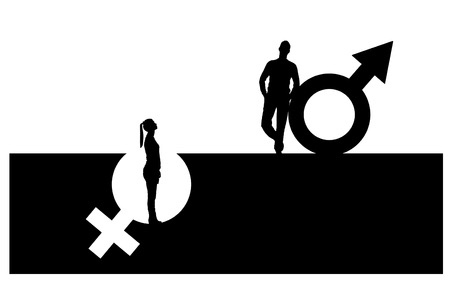

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА В ЭПОХУ ПОТРЕБЛЕНИЯ: КТО КОГО ЕСТ?

Мы живём в мире, где логика рынка проникла даже в самые интимные сферы. И часто не замечаем, как сами начинаем говорить на его языке.

Женщина нередко оказывается в положении «товара» - пусть и сложного, одушевлённого. Социальные нормы, инстаграм-культура, давление «быть привлекательной» (лучше читать желанной) заставляют её упаковывать себя, выставлять на витрину ожиданий и ждать «покупателя». Её тело и внимание становятся валютой. Но за этой упаковкой часто скрывается страх: боязнь не соответствовать, оказаться «несвежей», неконкурентоспособной. А главное - страх собственного желания. Признать его - значит стать уязвимой, выйти из безопасной роли «объекта» и стать «субъектом», который тоже чего-то хочет и может получить отказ.

Мужчина в этой схеме становится «потребителем». Его поощряют к стратегии «пришёл, увидел, победил». Но что он на самом деле побеждает? Чужую оборону? Или свою же возможность настоящей близости? Он потребляет образ, галочку, достижение. А за этим часто стоит та же пустота и то же бессилие - невозможность быть просто человеком, а не добытчиком, не «победителем», не машиной по решению задач.

Женщина, боясь своей уязвимости, часто молча поддерживает эту модель. Проще играть по известным, пусть и унизительным, правилам, чем рискнуть и заявить: «Я хочу не быть завоеванной. Я хочу встретить». Это не коварство, а часто - выученная беспомощность. Система сильнее.

Но истина в том, что этот потребительский конвейер - тупик. Он оставляет после себя только тонны потрёпанных образов, взаимные претензии и щемящее чувство, что всё могло быть иначе.

Пора сойти с этой беговой дорожки . Перестать быть продавцом и покупателем . Отказаться от ролей, которые лишь имитируют близость.

Настоящая сила - не в завоевании, а в приглашении. Не в продаже себя, а в смелом показе своей подлинности, той самой «чудинки-дивинки», что не имеет рыночной цены, но бесценна.

Потому что секс - не английский технизм. Это наше родное «диво дивное, чудо чудное» - явление непостижимое, рождающееся в пространстве между двумя сердцами, а не двумя телами. Испокон веков главной была история не о похоти, а о любви.

Следовательно, жить нужно именно с любовью.

Не как с абстракцией, а как с единственно верным и смелым решением. С решением видеть в другом не функцию, а целый мир. С решением быть уязвимым и принимать уязвимость. С решением создавать встречу, а не сделку.

В этом и есть конечный, неоспоримый вывод: «Всё иное - лишь суррогат. Всё иное - прожито впустую. Живите с любовью - либо не двигайтесь вообще!»