Александра Ромашко /

Лента

8 декабря 2024

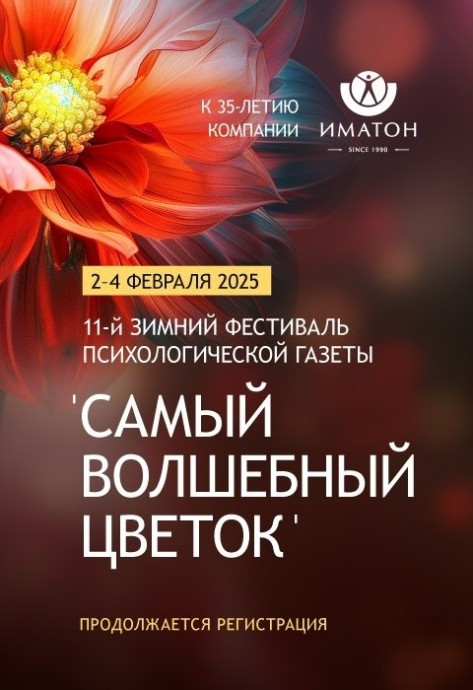

✨ Продолжается регистрация участников 11-го Зимнего фестиваля Психологической газеты «Самый волшебный цветок». Фестиваль пройдет 2–4 февраля 2025 года в Санкт-Петербурге и онлайн.

Основная программа мероприятий проводится в аудиторном формате, а для коллег из отдаленных регионов предусмотрена тематическая онлайн-параллель. Количество мест в аудиторной программе ограничено – после достижения максимально допустимого числа участников мы будем вынуждены остановить прием заявок.

❗ Обратите внимание!

До конца ноября оргвзнос аудиторного участия составляет 12000 рублей, с 1 декабря он составит 14000 рублей и будет ежемесячно повышаться. Подробные условия участия и программа доступны на сайте.

💫 До встречи на Фестивале!

Современный миф о Нарциссе: невыносимость, неизлечимость и безысходность

Как мы переврали греков

Скажи мне кто твой герой, за что погиб и в каком мифе, и я тебе скажу, кто ты.

ХХ век промчался под властью предания о несчастном царе Эдипе, подавленной эротики и запретной любви. В ХХI царствует искаженный до полной неузнаваемости миф о Нарциссе, сказочка о невероятном успехе и неприкрытой зависти1.

В древнегреческом оригинале речь идет о любви, несчастной, неразделенной, но что с того? Немного об эхе, о том, что всё возвращается, и слова, и дела, и добро, и зло. Короче, олимпийские вседержители наказали Нарцисса неразделённой любовью к собственному отражению за то, что он отверг нимфу Эхо.2

XX век поначалу переработал древнее сказание в детское назидание с Крошкой Енотом и умилительно-угрожающе-предупреждающей песенкой: «И она к тебе вернется!». А потом что-то пошло не так.

В современном мифе о Нарциссе про влюбленность, страсть и возвращение ни слова. Общество таки сделало тот самый один шаг от любви. Нарцисс нашего времени это исчадие ненависти: к себе, к другим, от других. Глагол нашего века — «бесит». Все всех во всем ото всего бесят (любопытно, что могли бы, скажем, сатанеть, но — нет, именно бесятся).

Оригинальному Нарциссу никто не нужен кроме него самого. Новейший Нарцисс не может без общества. Он не в состоянии поддерживать иллюзию собственного величия. Главная постмодернисткая трагедия — свита не играет короля! Более того, эскорт бунтует, мол, царь-то не настоящий! Народ не безмолвствует!

Новоизобретенный Нарцисс вынужден домогаться, требовать, завоевывать, вымучивать восхищение. Подбирать хоть какие-то крохи одобрения, интриговать для отличных оценок, отчаиваться от равнодушия и ненавидеть тех, от кого зависит. Даже если «те» временами его и подхваливают. Нарцисс считает свое окружение не чутким, отвергающим и, не побоимся этого кошмарного слова, токсичным! А себя, понятное дело жертвой абьюзивных отношений. Таковы принципы Зазеркалья.

Ультрамодные нарциссы жаждут любви, но не эротической, кому она сейчас нужна, а безусловной. Поэтому Крошка Енот не в тренде.

Поэтому нарцисс нашего времени в безопасной ситуации, обычно это семья и психотерапевт, старается вести себя побезобразнее, как говорится, полюбите нас черненькими, тогда это будет безусловная любовь. И ни одна живая душа этой любовной жажды не понимает.

Автора!

Теперешние нарциссы ниоткуда не взялись, они были всегда, поскольку нарциссизм важная часть человеческой природы.

Раньше никто, по понятным причинам, эпидемиологических исследований не проводил. Но есть косвенные свидетельства о нарциссах ушедших времен, скажем, упоминания великих писателей, которые остро чувствуют эпоху. В начале XIX века А.С. Пушкин заметил, что современные ему двуногие твари, как один, смотрят в Наполеоны. Позже Ф.М. Достоевский гениально описал переставшую дрожать тварь, вдруг заимевшую право на ликвидацию старушки.

Еще позднее А.П. Чехов делал в записных книжках яркие зарисовки нарциссов: «Дама воображает, что у нее особенный, исключительный организм, который болеет по-особенному — не переносит обыкн. лекарств. Ей кажется, что у нее сын не такой, как у всех, что его нужно воспитывать по-особенному. Она верит в принципы, но думает, что они обязательны для всех, кроме нее, так как она живет при исключительных условиях…»3

Заметим мимоходом, русские писатели, начиная с Н.В. Гоголя всегда поражали психиатров профессиональным описанием психической патологии.

Самостоятельно психиатры взялись за миф о Нарциссе на стыке ХIX-XX, когда стали называть нарциссами людей с отклонениями в сексуальной сфере, возбуждавшихся от собственного тела.

З. Фрейд подхватил идею для оригинальной теории либидо (позитивной, в том числе сексуальной энергии). Объявил, что аутоэротизм, любовь к своему тельцу, является этапом нормального развития грудничка. И придумал этапу название — первичный нарциссизм4.

Современные оппортунисты от психоанализа оспаривают эту идею. Младенец сосет грудь с таким удовольствием, что можно подумать, он ее, грудь то есть, не просто ест, а любит. Никакого себялюбия, только обожание внешнего объекта. А тогда нет его, первичного нарциссизма.

Вторичным нарциссизмом З. Фрейд называл отгороженность от мира при некоторых психических расстройствах, от ипохондрии до парафрении. Свое либидо больной зацикливает на себе, не отдает никому любовь.

Затем все перевернулось с ног на голову. Любовь, эротизм и всяческий позитивизм затерялись во тьме веков. В 70-е годы прошлого века нарциссизм возродился для обозначения надменности, заносчивости и агрессивности некоторых пациентов, которые не поддавались лечению обычным психоанализом.

Собрали из того, что было

Собственно говоря высокомерие, которое считается главным отличительным признаком (патогномоничным) современного клинического нарцисса, таковым не является. Неадекватное самомнение встречается при разных психических расстройствах. Например, при мании, болезненном подъеме настроения, полярной депрессии. Такой больной мнит о себе Бог знает что, пытается верховодить и страшно гневается, если народ не подчиняется. Все остальные симптомы, приписываемые нарциссу, типа отсутствующей эмпатии, тоже не являются специфическими.

Кстати, отсутствующая эмпатия — это часть современного клинического нарциссического мифа. Есть, есть эмпатия при нарциссическом расстройстве, только сфокусированная. Нарцисс лучше других понимает, как к нему на самом деле относятся современники: его не выносят, им тяготятся, он им наскучил. Другое дело, что патологический нарцисс этого знания не выносит, поэтому готов купиться на любую, самую дешевую непотребную лесть.

Из-за отсутствия однозначных симптомов настоящим профессионалам приходится помучиться, прежде чем поставить диагноз нарциссического расстройства личности.

Хвала и хула

С развитием интернета и асоциальных сетей стали распространяться фейки про опасность, токсичность и неизлечимость патологических нарциссов. В доинтернетовскую эпоху к ним было другое отношение.

Еще в 60-е -70-е народ забавлялся, а некоторые даже умилялись от Карлсона, лучшего в мире во всем, от запуска паровых машин до низведения домомучительниц. И никаких проблем с этим классическим нарциссом у Малыша не возникало. И у читателей тоже. Потому что в меру упитанный мужчина был и остается лучшим в мире проказником и выдумщиком. Самое главное, Малыш не зацикливался на том, кто лучший в мире, главным для него были интересная жизнь и приключения.

Но можно быть уверенным, что современные блогеры надергали бы из этих отношений моменты, где Карлсон «абьюзил», «манипулировал». Например, он частенько вымогал у Малыша похвалу и подарки. Раньше это вызвало улыбку, теперь — кондрашку.

На самом деле с тех пор мало что изменилось (сейчас принято прибавлять «от слова совсем»). На клинического нарцисса, как прежде, не нужен нож, его немного воспоешь, и делай с ним что хошь. Выглядит так, что проблемы возникли у тех, кому надо признать кого-то лучшим в мире. Ситуация, которая в старину возникала только с перепоя: «А ты кто такой?! Ты меня не уважаешь?!».

Обилие негативной информации о нарциссах создает иллюзию их вездесущести. Наука говорит, что патологических нарциссов от силы 3-4%, куда меньше, чем больных шизофренией.

Вообще диванные эксперты от популярной психологии запутались сами и запутали доверчивых граждан. То они призывают любить себя, а что это, как не нарциссизм и его культивация? То предлагают бежать от нарциссов, взяв руки в ноги и не оглядываться, чтобы не окаменеть.

Лечить или пусть живут

С мифом о неизлечимости патологического нарциссизма еще страньше. Отцы основатели современной концепции нарциссического расстройства личности (или создатели бренда современного нарциссизма, как принято говорить сейчас), Х. Кохут5 и О. Кернберг6, параллельно разрабатывали и совершенствовали лечение таких пациентов, причем каждый гнул свою линию, один доращивал застрявших в развитии взрослых дитятей, другой конфронтировал с грандиозностью. Они сами вместе с последователями абсолютно были уверены в курабельности, излечимости нарциссического личностного расстройства.

В доказательной медицине это довод. Невысокого класса, называется «мнение эксперта», но тем не менее — аргумент. Убедительные статистические данные пока отсутствуют, но исследования ведут многие школы психотерапии.

Существуют подробные толстенные клинические руководства, в которых изложена конкретная тактика и методы для пациентов с нарциссическим расстройством на разных уровнях тяжести и с различными проявлениями, например, в терапии, сфокусированной на переносе. Здесь работает довод «по классу». Терапия статистически, по всем правилам доказательной медицины, показала свою эффективность у «одноклассника» нарциссического расстройства — пограничного расстройства личности.

О. Кернберг оговаривается, что есть формы злокачественного нарциссизма, обычно это пациенты с «синдромом мертвой матери» (просто мороз по коже от этих терминов, лучше бы назвали таких холодных матерей Снежными королевами), которые практически неизлечимы. Но так и при гипертонической болезни встречается злокачественная форма, но никто не кричит о неизлечимости повышенного артериального давления.

Исследования не подтверждают нежелание патологических нарциссов лечиться. Такие пациенты часто обращаются за помощью, но не с высокомерием, а с его последствиями. Скажем, с депрессией, которая вызывается отсутствием успеха и всеобщего восхищения. То, что специалисты не распознают истинные причины болезни, это не проблема нарциссов. А часто бывает, что психотерапевты и психологи видят клинический нарциссизм там, где его нет, что тоже не приводит к излечению.

А после 40, когда уже виден конец жизни, надежды на чудо не остается, жизнь напоминает лоскутное одеяло, такие пациенты точно приходят с запросом, что с ними не так? Почему жизнь идет наперекосяк? Где оно, счастье?

Диагноз как оружие

В наше время диагноз «нарцисс» не просто стал унижающим психиатрическим ярлыком, он используется как психологическое оружие. Доморощенные диванные эксперты ляпают диагноз своим близким людям во время семейных войн, используют как рычаг давления на «проблемного» члена семейства, унижают в асоциальных сетях собственноручно поставленным диагнозом популярных политиков.

Штемпель нарциссизма как средство массового уничижения характерен для западного цивилизованного общества. Во времена президенства Д. Трампа погромная диагностика действующего президента заставила Американскую психиатрическую ассоциацию выступить с публичным заявлением и напомнить стандарт Голдуотера, запрещающий диагностировать людей, которых вы не видели лично7.

Диагноз уже настолько популярен как бытовое ругательство, что рискует превратиться в оскорбление нарицательное, как «дебил», которое до настоящего времени в психиатрии означает лёгкую степень врожденного слабоумия, но за пределами медицины используется для принижения оппонента. Без всякой предварительной диагностики, разумеется.

Нечто подобное в XIX веке творилось с истерией, когда психиатры боролись с враждебностью общества к истерикам, точнее «истеричкам», т.к. со времен Гиппократа это был женский диагноз — «бешенство матки».

Авторитетные медики публично вступались за женщин, объясняли, что такие пациентки обладают самыми благородными и достойными восхищения чувствами. Все зря. Уже в XX веке эксперты изменил название болезни с «истерического» на «гистерионное (театральное)», но уничижительное «ведёшь себя как истеричка», в том числе по отношению к мужчинам, ушло в народ.

Диагноз превратился в клише. Сейчас редактор, пожалуй, что и вычеркнет как затасканное выражение «всеобщая истерия по поводу нарциссизма».

Издаваемые по теме нарциссизма книги наперебой поддерживают демонический настрой. Достаточно подойти к полке в книжном магазине, чтобы начать ужасаться: «Осторожно, нарцисс!»; «Кругом одни нарциссы»; «Почему всё дело в тебе?»; «Опасный нарцисс!»; «Во власти нарцисса»; «Обезоружить нарцисса» и т.д., и т.п. Главы вторят названиям книг: «Руководство по выживанию»; «Стратегии выживания в мире нарциссов»; «Кто становится жертвой нарцисса»; «Как освободиться от нарцисса»; «Как защититься от нарцисса». Победитель демонического хит-парада названий: «7 смертных грехов нарциссизма».

Что это как не доморощенная «карательная психиатрия»? Выглядит так, что социуму для чего-то нужен враг в лице людей с трудным характером.

Давайте восхищаться

Понятно, против общества идти трудно. Признаться в том, что так хочется кем-то восхититься, ощутить счастливый момент любви, плюнуть на то, кто на самом деле тут лучший, потому что все лучшие, как-то уже и не в тренде. И все же: «Давайте говорить, друг другу комплименты!». Мы все нарциссы, кто-то больше, кто-то меньше. И что с того?

Моё основное исследование, которое длится уже десять лет, посвящено тому, каким образом механизм сепарации работает при возникшей симптоматике различной этиологии у детей. Нужно учесть, что медикалистcкий, нейрокоррекционный или социализирующий подходы к данной проблеме в основном «скользят по поверхности», то есть пытаются избавить ребёнка от симптома, сделав его удобным для старших окружающих фигур. Скажем так — заткнуть симптом: таблетками, усиленными упражнениями и бесконечными походами по различного вида специалистам. Это не означает, что упомянутые подходы в корне не верны и в них нет здравого зерна. Но зачастую взаимодействия, предложенные в данных подходах, выливаются во взаимное осуждение двух сторон: специалисты, которые находятся в этой сфере из так называемого «ложного милосердия» и обслуживающие свои механизмы непроработанной мазохистичности, быстро «сгорают» в профессии либо быстро уходят из этого поля, видя реальное положение вещей, то есть нежелание «особенных матерей» перестать быть особенными, потому что вторичная выгода от болезни ребёнка очень высока. Вторая сторона диалога представлена «особенной матерью особого ребёнка», не желающей выйти из этого статуса. Активное обсуждение на форумах, сколько они прошли специалистов, и они мало чем им помогли. Но мы будем иметь в виду тот фактор, когда терапия случается, и две стороны образуют рабочий терапевтический альянс, в результате которого происходят изменения в семейной системе и системе терапевта, который проживает опыт. Образуется тот рабочий альянс, который подразумевает все те «подводные камни», о которых предупреждал Фрейд, а именно — пресловутые механизмы сопротивления, которые сопровождают весь период терапии. Также Фрейд рассуждал о том, какими качествами должен обладать тот, кто пришёл в анализ или позже в аналитическую терапию. Обращающийся за помощью должен обладать определённым интеллектуальным уровнем, интересом к своему внутреннему миру и процессу самопознания, симптомом, который очень мешает жизни, сильно её обедняя, платёжеспособностью и пониманием, что процесс не будет быстрым. Эти требования к кандидату звучат, на первый взгляд, неправдоподобно. Тем не менее, представленный и описанный подробно ниже клинический случай представляет ту ситуацию, когда все необходимые факторы сошлись, терапия случилась и продолжается до сих пор. Предварительная фабула. С 2013 по 2022 год занимаюсь работой с парами: мать и ребёнок с фиксациями в развитии. До прохождения собственного психоанализа с 2014 по 2016 год ещё оставались сомнения, что проблемы детей, связанные с искажением матрицы развития по типу ДЦП, могут решаться только в работе с ребёнком. После прохождения психоанализа стало очевидным, что в первую очередь терапевтическая работа должна проводиться с родителями. Взаимодействие с семейной системой должно разделяться на взаимодействие родителей с аналитиком, психотерапевтом или семейным терапевтом и отдельно взаимодействие с ребёнком с применением функциональной, сенсорной интеграции. С 2021 года я разделила работу на две составляющие и взяла несколько диад в работу. Два раза в неделю матери детей с фиксациями в развитии приходили и приходят на аналитическую терапию, один или два раза — на занятие по функциональной и сенсорной интеграции. Случай, который я представляла последний раз, когда диада продержалась в терапии 32 занятия, был последним, когда я параллельно занималась аналитической терапией и функциональной интеграцией. Начиная со случая, который я описываю в статье, я ставлю условия, что для начала хотя бы в течение нескольких месяцев мать (отец) ребёнка приходят на аналитическую терапию, и лишь затем мы приступаем к занятиям с ребёнком. Единственное, поскольку я разработала ещё в 2013 году аудиокурс «Формирование зрелой функции антигравитации у ребёнка от 0 до года», параллельно с приходом на аналитическую терапию мать ребёнка занимается этим курсом самостоятельно, чтобы пройти на собственном опыте, какие этапы сенсомоторного развития проходит ребёнок в указанное время, что позволяет ей увидеть, какие навыки не получаются у ребёнка, а какие имеют успех. Прежде чем я приступлю к описанию работы с конкретной парой, отмечу некоторые общие тенденции при взаимодействии с диадами. Во-первых, это всегда были мальчики. Во-вторых, во всех диадах это были не первые дети (младший сиблинг другого или одинакового пола), в-третьих, на протяжении всей беременности будущая мать находилась либо в конфликте с собственным материнством, либо в конфронтации с кем-то из родственников (чаще свекровью), в-четвертых, все матери пребывали в той или иной степени разочарования в отношениях с мужчинами, в частности, с собственными мужьями (это были конфликты, связанные с нерешительностью мужа в связи с отделением от свекрови при совместном проживании двух семей, или разочарованием женщины в муже при долгом проживании и отсутствии «проговорённости» своих претензий, или сомнениями женщины по поводу рождения второго ребёнка). Также нужно отметить, помимо того, что все мальчики в «рабочих» диадах были не первыми детьми, они как бы вобрали в себя неразрешённый конфликт семейной системы, став симптомом системы. Во всех семейных системах первые дети выросли более или менее без нарушений и явных признаков отставания в развитии. Особенность случая, который я представляю, повторю ещё раз, в том, что ребёнок в исследовании шёл по касательной. После нескольких консультаций мы начали с матерью ребёнка с психоаналитической терапии: первые два месяца с периодичностью два раза в неделю, следующие два месяца три раза в неделю. С данной парой мы взаимодействуем до сих пор, находясь в процессе, на момент описания клинического случая идет сто вторая встреча. Первые совместные занятия с матерью и ребёнком произошли спустя два с половиной месяца после начала аналитической терапии, что очень важно. Потому что без прикосновения к ребёнку, без двигательных занятий с ним, без посещения многочисленных врачей, массажистов и остеопатов мальчик сам встал на ноги из положения сидя в машинке во время совместной прогулки с матерью во дворе. Я сделала специальную запись с разрешения, как мать во время сессии сама полушёпотом произнесла: «Дарья Александровна, Миша встал вчера». Мне очень здесь повезло как специалисту. Поскольку оба метода: и психоаналитическая терапия, и функциональная интеграция, в принципе, ещё торят себе дорогу, являясь по сути маргинальными, важно было свидетельство матери, что произошла «чистота эксперимента». После того как она стала исследовать свои бессознательные посылы по отношению к ребёнку и изменила некоторые речевые паттерны, в частности, убрав из речи связку «Мы», ребёнок получил посыл и приветствие быть самостоятельным и встал на короткий период «на свои ноги в машинке» во время прогулки во дворе. Мы продолжали только психоаналитическое исследование. Мать ребёнка ложилась на диван дома, когда дома никого не было, и привыкала постепенно говорить всё, что ей приходит в голову. Механизмы сопротивления в терапии проявлялись в виде вопросов: «Есть ли у меня дети?» Механизмы сопротивления проявлялись также в виде откатов на прежние уровни взаимодействия с собой и миром. Например, когда интерпретация попадала в цель, тревога у анализантки усиливалась. Она всё время рвалась куда-то ехать или брать сына и везти к разного рода специалистам. На одном из сеттингов анализантка заметила, что: «лучше не было бы никакой “психоаналитики”», потому что понимает, что задержку в развитии в чем-то обеспечила она сама. Тревога вылилась в проявление агрессии по отношению к доктору, который делал «кесарево сечение», немного ко мне, но наказание из-за чувства вины по отношению к сыну вылилось в то, что анализантка поранила себя ножом во время приготовления пищи. И на совместное занятие с сыном появилась с перебинтованной рукой. При появлении следующего мощного приступа тревоги и декларируемом сомнении по поводу повышения платы за анализ анализантка попала в небольшую аварию, пропустила сеттинг, сообщив, что она находится в ГИБДД. Я сказала, что продолжу работу с ней, если пропущенный сеттинг будет оплачен. Сеттинг был оплачен, и мы продолжили дальше. Нужно отдать должное анализантке. Она оказалась готовой услышать, что ребёнок представляет собой симптом семейной системы, что сын воплотил в себе результат конфликтов: конфликт матери с самой собой, конфликт между молодой женщиной и свекровью, конфликт между женщиной и мужем. Её готовность выразилась в том, что несмотря на серьёзные механизмы сопротивления, анализантка не сбежала из анализа. Отчасти смогла принять свою психологическую неготовность быть матерью и продолжила исследование своего психического материала. Мы начали взаимодействие с двух раз в неделю, через два месяца добавили третий раз в неделю. Я немного подняла плату за анализ. В процессе аналитической терапии мы актуализировали такой конфликт, как нехватку внутренней женской структуры в виде не очень доверительных отношений с собственной матерью в детстве. Периодами анализантка обесценивает мою работу, или начинает разговор со слова «нет», или забывает оплатить сеттинг. Складывается впечатление, будто она то принимает «психическую пищу» от меня, то выплевывает. В процессе анализа выяснилось, что кормление грудью мать пациентки прервала на третьем месяце. Сейчас у меня есть гипотеза, что анализантка, не ощутив стабильности и спокойствия при первых взаимодействиях с матерью, обратилась к отношениям с отцовским миром, надеясь укрыться в освоении мужского мира. Например, анализантка часто стремится перехватить инициативу, назначить другое время для анализа, создать ситуацию (прогнуть под себя) так, как видится ей, даже если позже выясняется, что это было не очень удобное решение. В процессе анализа мы выяснили, что у анализантки были серьёзные сомнения по поводу рождения второго ребёнка. Перед рождением сына она занималась реализацией туристических туров и планировала расширять свой бизнес в этой сфере, реализуя «отцовскую часть» своей психики. В процессе анализа выявился серьёзный конфликт со свекровью. Свекровь занималась бизнесом, родила в двух браках сыновей, один из которых «сбежал» от матери в Грузию и не приехал к ней на день рождения. С мужьями женщина не сохранила отношения. Второй сын являлся мужем анализантки. Анализантка ассоциировала на тему, что чувствует себя содержанкой (живет на деньги мужа, ранее зарабатывала сама, реализуя туры), что чувствует себя суррогатной матерью, которую наняли «муж и его мать», для того чтобы она была «инкубатором» для рождения детей для них. У мужа анализантки действительно — сильная связь с матерью, функцию разделения он не выполняет, предпочитая уйти от разговора при возникновении конфликта между женой и матерью с помощью отъезда в командировку или повышения температуры. По словам анализантки, мать для её мужа — это нечто «святое». В процессе построения отношений с мужем, как мы выяснили в процессе анализа, анализантка, в силу слабости своей внутренней структуры, не смогла противостоять напору свекрови, которая навязывала свои правила игры. В итоге анализантка решила бороться со свекровью за внимание своего мужа, присвоив себе роль «святой». То есть, чтобы нравиться своему мужу, нужно стать такой же святой, как его мать. В голове анализантки представление о святости было сравнимо с понятием жертвы или женщины, которая несёт какой-то особый крест. Соответственно, к рождению второго ребёнка анализантка подошла в конфликте с властью свекрови, в конфликте, связанном с рождением второго ребёнка и бессознательной целью обеспечить себе условия существования, в которых она будет «святой» женщиной, несущей особый крест. Можно предположить, что рождённый ребёнок (сын) воплотил все эти конфликты. Поскольку мать амбивалентно относилась к рождению второго ребёнка, он родился через кесарево с двусторонней пневмонией, сразу попал в палату ИВЛ, получал питание и дыхание через соответствующие две трубки. То есть ребёнок, начиная со своего рождения, вынужден бороться за свою жизнь и определяться, жить ему или не жить. Поскольку мать бессознательно хотела обеспечить себе условия, в которых она должна стать «святой», чтобы к ней особенно, как к своей матери, относился муж и все остальные. Соответственно, при рождении «особенного ребенка», которого надо спасать, женщина получила желаемый статус. Также у анализантки накопилось разочарование в мужском поле ко времени появления сына. Напомню, что эта уже пятая пара «мать и дитя», где именно второй мальчик воплощает идеи матери о мужском поле, первые дети рождались относительно здоровыми. Соответственно, мальчик родился у старшей сестры слабенький. Ещё раз отмечу, что мальчик встал и стал интенсивно развиваться на фоне именно «чистого психоанализа». Ранее женщина шла уже по проторенным лекалам «особенных матерей», не выводя ребёнка от остеопатов, массажистов, домашних посещений врачей и выбора нянь, которые справятся с таким трудным ребёнком, сейчас мы три месяца занимались без посещения врачей и других специалистов, что и было отмечено самой матерью словами: «чистота эксперимента». Безусловно, включились описанные выше механизмы сопротивления. С одной стороны, мать ребёнка имела силы принять, что сын явился симптомом семейной системы, с другой стороны, «наказала себя» порезом на кухне и провоцированием аварии и попаданием в «застенки ГИБДД». И тем не менее, в отличие от других матерей, претендующих на звание «особенных», данная анализантка осталась в анализе, несмотря на сопротивление семейной системы: то ребёнку приносили ходунки, то опять приводили к остеопату, то свекровь искала врачей «светил», которые должны помочь внуку, то анализантка хотела найти няню, которая согласится сидеть с особенным ребёнком. У анализантки остались травматичные последствия в виде «синдрома госпитализма» после долгого пребывания в больнице после рождения ребёнка, склонность к изоляции из-за постоянного получения «нарциссической травмы»: расспросы друзей по поводу ребёнка, чувство ущербности на детской площадке среди других матерей. В первые месяцы анализантка отреагировала то, что было связано с полученной травмой. Все-таки женщина была поставлена в совершенно новые для неё условия, где нужно было каждый раз подходить к ребёнку и проверять все трубки, кормить через зонд, сразу разделиться с ребёнком после родов и находиться с ним в разных палатах. И она это прошла. На третьем месяце психоаналитической терапии я подключила совместные занятия с матерью и ребёнком. В отличие от прежних сеттингов, где я делала акцент на сенсомоторном развитии ребёнка, сейчас я делала акцент на взаимодействии матери и ребёнка, применяя теории объектных отношений и идеи британской школы психоанализа. Я организовала процесс так, чтобы было меньше меня. Особенно в прикосновении к ребёнку Я показывала некоторые технические приёмы при взаимодействии с ребёнком, затем предоставляла возможность матери повторить приём. Она обучалась создавать такие обучающие условия для сына, в которых он будет безболезненно сепарироваться. Движения по типу: удерживаю только для того, чтобы подстраховать, пока ребёнок учится новому навыку. Мать осваивала новые словесные паттерны: размыкание связки «мы» на «Я» и «Михаил», при движениях применение терминов: чемпион, мой сынок, мальчик и так далее. Мы уже разговаривали во время сеттинга в психоаналитическом ключе о том, что ребёнок подходит к освоению анальной фазы, значит, движения должны готовить его к освоению горшка, не просто сесть как двигательный навык, но сесть на предмет: стульчик, горшок, используя для сидения не только колени матери. И соответствующий речевой поток, также обсуждали стадию зеркала и совместное взаимодействие матери и ребёнка перед зеркалом. Выяснилось, что ребёнок находит своё отражение в зеркале и различает в нём себя и мать. Последнее сопротивление матери было в отмене двух сеттингов, желании настоять на своем. Но терапия была продолжена, и на первом сеттинге после Нового года мы обсудили, почему были отменены сеттинги. Нужно сказать, что данный клинический случай представляет иллюстрацию, когда в анализ обратились вовремя. Когда психика и матери, и ребёнка достаточно пластичны для того, чтобы вынести перемены и собственные сопротивления. Ребёнку на момент написания статьи — два года, и он быстро навёрстывает упущенные навыки, встает, делает шаги, ползающие движения, различает всех членов семьи, называя их по имени и кратким прозвищам. Меньше запускает реакцию младенческого периода: мальчик встречал плачем любое новое изменение. Мать сотрудничает в терапевтическом процессе: заполняет таблицу, которая позволяет отследить развитие ребёнка по нескольким параметрам. В принципе, ей это интересно, поскольку женщине присуща и сенсомоторная одарённость, и аналитическая одарённость. В заключение можно сказать, что подобные удачи в терапии случаются не так часто и требуют определённого накопленного потенциала со стороны терапевта, когда количество накопленного опыта переходит в качество, и в поле терапевта появляются кандидаты, которые способны исследовать свой психический материал. Кроме того, подобные клинические удачи, когда симптоматика ребёнка разрешается благодаря, в первую очередь, изменениям в материнской фигуре и её способности совершить сепарационный отрыв, показывают значимость казуального подхода к проблеме. Мы проследили, как именно процесс сепарации между материнской фигурой и сыном позволил ребёнку значительно ослабить уровень вторжения невротического симптома в его развитие, ослабил натиск влечений смерти, уступив место Эросу. В ближайшем будущем при сохранении терапевтического альянса в терапии ставится определённая цель, чтобы за два с половиной года женщина научилась выстраивать свои границы, соответственно, и её сын также научился выстраивать границы. Подвести ребёнка к прохождению Эдипова периода, где он определится с полоролевой идентичностью, и его дальнейшая судьба пойдёт по нормальному вектору развития без регрессов и «прибеганий» к невротическому симптому как решению жизненных вопросов.

Показать полностью…

Госдума изучит проект об обязательной консультации психолога при разводе

Новую редакцию законопроекта, согласно которому пары, имеющие несовершеннолетних детей, должны пройти консультации у семейного психолога в случае развода, Госдума рассмотрит в декабре в первом чтении, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, депутат ГД Игорь Антропенко.

Соавторами законопроекта выступили вице-спикер ГД Анна Кузнецова, глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев, сенатор РФ Дмитрий Перминов.

«Законопроект будет рассмотрен в первом чтении в декабре», — сказал Антропенко.

Как сообщал ранее ТАСС, предлагается внести изменения в Семейный кодекс РФ, обязав суды при рассмотрении дел о расторжении брака при наличии взаимного согласия супругов, имеющих общих детей, применять меры к их примирению. Законопроектом предлагается уточнить, что одной из мер примирения супругов может быть получение ими социально-психологической помощи. Также суд предлагается наделить правом назначить срок для примирения супругов в пределах трех месяцев. В настоящее время при наличии взаимного согласия супругов, имеющих детей, суд расторгает брак без выяснения мотивов развода.

Аналогичную норму предлагается распространить на рассмотрение дел о разводах при отсутствии согласия одного из супругов. Суды будут также обязаны применять меры к примирению супругов, в том числе обязывать их пройти психологическую консультацию в том случае, если у них есть общие несовершеннолетние дети.

Также предлагается внести изменения в закон «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», установив, что гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании при рассмотрении судом дела о расторжении брака при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей, в ходе которого судебное разбирательство отложено в целях примирения супругов.