Александра Ромашко /

Лента

8 декабря 2024

Механизмы и функции эмпатии

«…в возникновении эмпатического отклика задействованы не только эмоциональные, но и познавательные процессы и, главное, — воображение. Без адекватного реконструирования с помощью воображения состояния человека, без учета его позиции и обстоятельств, вызывавших переживания, велика возможность появления эмпатических реакций, не имеющих ничего общего с действительным чувствам объекта эмпатии, т.е. псевдоэмпатии. Вероятность псевдоэмпатии будет, по-видимому, выше в условиях имитации эмоционального заражения или идентификации, не опосредованной децентрацией и способностью представить себя на месте другого. Представляя себя на месте другого, осознавая это или нет, человек способен к действительной эмоциональной отзывчивости, называемой эмпатией.

Способность человека представить себя на месте другого тесно связана с эмоциональной сферой личности и является производной от формирования образа переживающего. Это подтверждает положение, принятое в социальной психологии, о том, что когнитивные и эмоциональные аспекты — мало обособленные и качественно определенные стороны в процессах социальной перцепции [9].

Эмпатия является не просто результатом описанных выше когнитивных и эмоциональных процессов — она может выступать в качестве мотивирующей силы, когда речь идет о помогающем поведении. Такой вид эмпатии, характеризующийся активным содействием, помощью другим людям, называют в социальной психологии действенной эмпатией или действенной эмоциональной идентификацией и считают высшей социально-значимой формой эмпатии, выражающейся в проявлении альтруистического поведения. Таким образом, в структуру эмпатии может включаться, помимо эмоционального и когнитивного, поведенческий компонент.

Резюмируя вышесказанное, к основным функциям эмпатии можно отнести:

1. синхронизацию взаимоотношений общающихся и взаимодействующих людей; а следовательно — улучшение психологической атмосферы и создание состояния доверительности;

2. познавательную функцию, связанную с прочувствованием эмоционального состояния и «эмоциональным» пониманием другого человека, влекущим за собой расширение собственного эмоционального опыта эмпата;

3. мотивацию помогающего поведения, в том числе и его психотерапевтическое действие, которое влечет за собой снижение эмоционального напряжения и формирование раппорта между переживающим и сочувствующим ему индивидом, о чем писал К. Роджерс [17]».

И.Ю. Млодик: Переделывание вместо узнавания

«Людям, приходящим на терапию, свойственно приходить туда с сознательной или бессознательной идеей переделать себя, изменить.

Мы иногда попадаем в поле этого желания, и начинающие психологи думают, что быстро изменившийся клиент — хороший результат работы. Но мы достоверно знаем, что часть психики клиента неизбежно будет бороться за сохранение идентичности, соответствия самому себе и будет всячески сопротивляться быстрым и неэкологичным изменениям.

К тому же людям свойственно торопиться что-то менять, часто даже не зная, кто они, где находятся, почему именно в этом месте, и куда им надо. Большинство склонны бороться со своими защитами, вместо того чтобы исследовать их или быть благодарными, ведь именно они позволили им выжить, приспособиться и стали неотъемлемой частью личности.

Исследование того, как именно человек приспособился и какую цену он платит за сохранение выбранного приспособления, и позволяет потом принять внутреннее глубинное решение, позволяющее расширить репертуар реакций, действий и взаимодействий.

Защиты — это наши реакции и модели, которые мы когда-то выбрали, исходя из внешних и внутренних обстоятельств. Они закрепились у нас вследствие ограниченных возможностей: мы были малы, зависимы, подчинены обстоятельствам и семье.

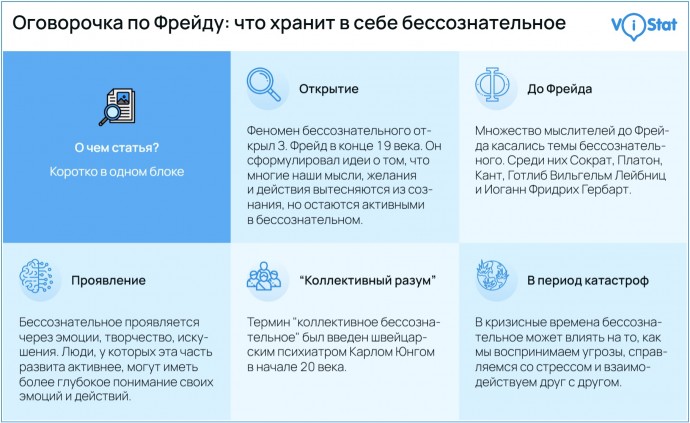

Нашла интересную статью про Фрейда и тему "бессознательного", узнал, что он понимал под бессознательным продукт вытеснения - некое вместилище вытесненных эмоций, желаний и фантазий

Проблема силы и слабости в современном экзистенциальном анализе

«Р. Мэй определил силу, как «способность к изменению, либо сопротивлению изменению» (Мэй, 2001). У него же мы находим замечание, что в бессилии и беспомощности содержится потенциальная сила. Можно было бы поставить знак равенства между силой, жизнью и возможностью. Без силы — нет жизни и нет возможности. Можно думать, что в бессилии и беспомощности тогда лишь содержится сила, когда они совместимы с жизнью. Положение, согласно которому бессилие и беспомощность являются важной формой жизни, представляет, на наш взгляд, большой интерес для психотерапии.

И сила, и слабость имеют свои темные и светлые стороны. Главным способом обхождения с силой для всех живых существ служит ее дифференцировка. Именно способностью к дифференцированному обращению с силой определяется уровень эволюции и достижений человеческой цивилизации. Трагическим представляется мне изображаемое в фантастических фильмах и книгах будущее человечества, где сила как таковая выступает в качестве доминирующей проблемы. Дифференцировка означает способность к распознаванию и наилучшему обхождению с силой. Смысл — наиболее дифференцированная форма такого обхождения.

Ощущая силу, мы чувствуем себя живыми. В переживании бессилия жизнь отдаляется от нас, и в некой предельной точке этого состояния может казаться, что мы лишены ее совсем. Бессилие, под экзистенциальным углом зрения, представляет собой утрату способности к видению возможностей. В противовес переживанию силы, которое открывает перед человеком дорогу к собственной актуализации и аутентичности, переживание бессилия представляет собой ограничение. Но и оно — одно из необходимых условий человеческого существования.

Структуры психики представляют собой устойчивые образования, обеспечивающие определенную форму переживания и поведения. В этом определении уже содержится представление о силе и слабости, а также о форме их дифференцировки. Структура репрезентирует собой способ обращения с силой, форму ее мобилизации и использования. Сегодня в мировой психотерапии можно выделить двух лидеров, демонстрирующих высокие достижения структурного подхода. Это — Отто Кернберг и Альфрид Лэнгле. Если О. Кернберг посвятил себя разработке высокодифференцированной структуры, в основе которой лежит психодинамика психической жизни, то А. Лэнгле структурировал то, что, казалось бы, менее всего поддается структурированию, — субъективное и духовно-экзистенциальное измерение человека.

Именно соотношение и характер взаимодействия психодинамических и духовно-экзистенциальных структур определяет на уровне переживания результат в виде реальной силы и реальной слабости. Эти две формы жизни отличаются от практической, нерефлексируемой силы-слабости переживанием гармонии и баланса, свидетельствующим о высокой степени их дифференцировки. При практической силе и слабости гармония не очевидна, а дифференцировка — не достаточна, хотя обычно оба этих начала находятся в динамическом равновесии, которое и переживается как реальность нашей жизни. Когда же равновесие нарушается, мы обнаруживаем перед собой одно из двух последствий — генерализованную силу или генерализованную слабость».