Анна Пудова /

Лента

22 июня 2025

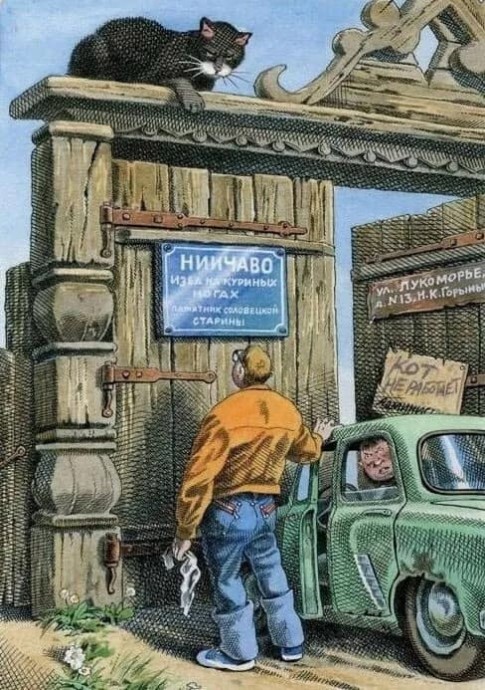

ПРИВЕТ ИЗ НИИЧАВО. Сказка 🤗

Иван-царевич вышел из леса и с недоумением почесал в затылке.

Вместо избушки Бабы-Яги на полянке блестел витринами огроменный магазин.

На вывеске готическим шрифтом значилось: «Супермаркет волшебных вещей».

Чуть ниже хлопающий на ветру баннер сообщал о распродаже и небывалых скидках.

Внутри прохладным воздухом обдувал кондиционер и звучала тихая приятная музыка. Иван-царевич прошёлся вдоль витрин, разглядывая ценники и странные вещи.

— Я могу вам помочь?

Как по волшебству, рядом появилась миловидная девушка. На груди третьего размера висел бейджик: «Яга, старший консультант».

— Даже не знаю… — Иван-царевич смутился, — здесь же раньше Избушка на курьих ножках была? Говорят, можно было целый комплект бесплатно получить?

— Это была промоакция, — улыбнулась Яга, — в рекламных целях.

Иван-царевич растерянно огляделся.

— Я даже не знаю, с чего начать.

— Давайте я покажу вам ассортимент. Вот, посмотрите, наша новинка: ушанка-невидимка. Сохраняет невидимость дольше всех аналогичных моделей, не пачкается, можно ходить в мороз.

Шапка оказалась маловата, отчего видимыми оставались ноги до колен.

— А другие размеры есть?

— Разобрали. Новый завоз будет через неделю.

Разочарованно Иван-царевич отложил невидимку.

— Обратите внимание на этот клубок со встроенным GPS. Голосовое управление, прокладка маршрута, автоматический учёт пробок на дорогах.

— Нет, спасибо.

— Гусли-самогуды. Проигрывают эмпе-три-файлы, восемь гигабайт памяти, сабвуфер.

— А сапоги-скороходы есть?

— Увы, закончились. Но вчера завезли носки-самоходы. Прибегают к вам утром, куда бы вы их ни кинули вечером.

Иван-царевич кивнул и взял три пары.

— Скатерти-самобранки у вас продаются?

— Их сняли с производства. Есть дастархан-самобран: готовит плов, шашлык, хинкали, пахлаву и шаурму. А также наша новинка — бар-самоналивай. Большая коллекция горячительных напитков, снеки, лимончик для коньяка. Бонусом идёт живая вода, — Яга подмигнула, — просто необходима на следующее утро.

— Даже не знаю…

— У вас девушка есть? Рекомендую взять ей волшебное зеркальце. Не дожидаясь вопросов, делает комплименты, советует косметику и спа-процедуры, производит автоматическое взвешивание. Нет? Тогда присмотритесь к суперскалке. Делает пироги, булочки, торты и пирожные. В случае необходимости работает как средство самообороны.

— А это что? Ковер-самолёт?

— Наш хит продаж. Лимузинная ковровая дорожка. Подходит для торжеств или перевозки сразу тридцати человек. Встроенный бар и защита от моли.

Иван-царевич вдруг дёрнулся.

— Слушайте! Я же не за этим сюда пришёл. Меч-кладенец покажите, пожалуйста.

— Простите, а он вам зачем?

— Такое дело… Мою невесту… То есть, я надеюсь, что она станет ей, я только собираюсь сделать предложение, — Иван-царевич закашлялся, — в общем, её Кощей украл.

— Вы точно уверены, что он её похитил?

— Ну, я домой к ней зашёл, а её мама сказала, что Василиса у Кощея.

— Может, стоило ей позвонить? Уточнить на всякий случай.

Юноша смутился.

— Мне не с чего. Я зеркальце разбил.

— Я вам одолжу. Держите.

Царевич покраснел, но зеркальце взял. Написал пальцем номер Василисы Прекрасной и катнул по кругу наливное яблочко.

Долго никто не отвечал. Потом зеркало пошло рябью и на экране появилась Василиса с бокалом в руке. На заднем фоне звучала громкая музыка, и среди вспышек света отплясывали тени.

— Алло!

— Привет! Это я, Иван.

— Какой ещё Иван?

— Царевич.

— Слушай, позвони на следующей неделе. Я на пати у Кощея, некогда мне.

Изображение погасло. Яга сочувственно посмотрела на Ивана.

— Видимо, — Царевич вздохнул, — кладенец уже не нужен. Где у вас был бар-самоналивай?

На кассе Иван выгрузил покупки на ленту. Собрался спросить про скидки, но тут взгляд юноши зацепился за глубокое декольте Яги.

— Гхм. Простите. А вы…

— Да-да? — Яга чуть наклонилась вперёд и улыбнулась.

— Вы вечером что делаете?

— Я совершенно свободна, — она подмигнула Ивану, — и работаю сегодня до семи.

— Не хотите прогуляться со мной?..

Царевич, пригласив Ягу на свидание, давно ушёл. А она, мечтательно глядя в пространство, всё сидела и накручивала длинный светлый локон на палец.

— Мяу! — из подсобки вышел чёрный котяра. — Ну ты даёшь, старая! Куда тебе на свидание?

Яга в ответ сердито зыркнула на него.

— Тебя, Баюн, не спросила. Я что, зря молодильные яблоки каждый день ем? Мне сейчас максимум лет двадцать.

— А ума на десять. Вдруг он не Царевич, а Дурак?

Но Яга отмахнулась и снова погрузилась в романтические мечты. Кот тяжело вздохнул: каждый раз во время бурных романов хозяйки ему приходилось работать в магазине за двоих.

О вреде раннего развития детей, всех этих бесконечных кружков по лепке, повышению интеллекта и освоению языков с шести месяцев наконец-то стали громко говорить. Однако чаще всего специалисты ведут разговор в мягких тональностях: ребёнок не доиграет с родителями и утратит с ними связь, он будет уставать, потеряет мотивацию и навыки самостоятельности. Меж тем проблема перезанятости детей разнообразными курсами куда серьёзнее. И чрезмерное увлечение ими может быть не только вредно, но и опасно. Разницу чувствуете? Есть на ночь пирожные вредно, а есть незнакомые грибы – опасно. Так и с ранним развитием. На мой взгляд, первая и главная опасность занятий для малышей заключается в их прекрасном маскировочном эффекте. Приведу пример из жизни. Я знаю семью, у которой ребёнок в полтора года выучил названия многих экзотических животных: он знает жирафа, бегемота, кашалота, знает марки машин и даже делает попытки разобраться в видах динозавров. Всему этому его учат с шести месяцев по специальной программе. Свободное время родители занимаются с ним по карточкам, водят на кружки. Однако выяснилось, что у ребёнка тяжёлые нарушения в работе мозга. Дело в том, что он узнавал животных только на конкретных карточках. Когда же ему подарили несколько книг с авторскими иллюстрациями, он не смог узнать на них даже кошку. Ребёнок думал, что "жираф", "бегемот" и "кашалот" это названия карточек. На поверку оказалось, что у ребёнка трудности с абстрактным мышлением и воображением. Этот пример иллюстрирует довольно частую проблему: родители считают, что залог успешного развития лежит в постоянной занятости. С ребёнком всё время занимаются, ребёнок демонстрирует чудесную память. На этом основании родители делают вывод, что воспитывают гения. На самом же деле их ребёнок отстаёт в развитии. Вы замечали, что эрудитов на порядок больше, чем интеллектуалов? И что хорошая память при скромном уме встречается гораздо чаще, чем она же при уме блестящем? Всё потому, что запомнить гораздо легче, чем подумать. Выучить 100 существительных легче, чем научиться использовать один глагол. А освоить глаголы действия "идти", "стоять", "сидеть" легче, чем такие выражающие личные потребности слова, как "пить", "есть", "писать". Ещё сложнее запомнить "нет". И уже совсем сложно – "да". Благодаря кружкам развития у нас появляются двухлетние дети, знающие наизусть весь атлас животного мира, но не способные попросить пить или сказать "нет". Более того, я встречала детей, которые в два года не умели нюхать, дуть на горячее. Видимо, им не давали ароматную краюшку хлеба или красивый цветок, приговаривая "понюхай, как вкусно пахнет". Не учила мама, что нужно подуть, если не хочешь обжечься кашей. Встречала детей, которые не знают слов "больно", "болит", даже в форме "бобо". И ладно бы речь шла только о запущенных случаях, где семьи детьми не занимаются. Нет, такие дети есть и среди тех, кого постоянно водят развиваться. Среди трехлеток имеются такие, кто знает несколько десятков и даже сотен иностранных слов, но не умеет одеваться, застёгивать липучки, вешать одежду на крючок и самостоятельно чистить зубы. Играть действительно нужноЛюди не верят, когда им говорят, что ребёнок учится через игру. И учится от близких. Не верят, что для ребёнка в полтора года важнее "Школы семи гномов" является возможность потрогать кошку, собирать два часа пылинки с пола, измазаться в грязи и слепить свой первый снежок. Не верят, потому что им просто и доступно никто не объясняет, а доверять априорным утверждениям наш человек не привык. В 2013 году ООН была вынуждена закрепить право на игру в Декларации прав ребёнка. Основная задача поправки – борьба с коммерциализацией детства, сверхзанятостью ребёнка и некомпетентностью родителей. Возможно, родителям, которые не оставляют ребёнку свободного от занятий времени, стоит почитать немного о работе зоологов, этологов. Тех, кто изучают фундаментальные поведенческие законы всех живых существ. Тогда они узнают, что не удастся выпустить на волю хищников, которые с младенчества росли одни и не имели партнёров для игры. Известный зоолог Ясон Бадридзе в ходе работы по воспитанию в неволе готовых к самостоятельной лесной жизни волков выяснил, что волки не смогут охотиться, если они не играют друг с другом в детстве. Более того, для игры им нужен максимально сложный ландшафт. Волчата, которые воспитывались у Бадридзе в пустом вольере, не могли научиться охоте. Они элементарно не умели предугадывать, по какой траектории побежит олень, на какой скорости нужно его перехватывать. Они не могли организовать коллективную охоту, потому что ни один не научился рассчитывать свои силы. Зато волчата, которые играли друг с другом в догонялки посреди развалов камней, коряг, имитации леса, выросли в полноценных волков и сумели освоить охоту. Чем интеллектуальней животное, тем важнее для него игра в детстве. У нас, к сожалению, принято льстить себе утверждением, будто мы далеко ушли от животных. Да, в общем-то, нет. Не так далеко, как хотелось бы И нам в детстве страшно нужна игра. Нужна возможность не просто играть, но и наигрываться вдоволь. До усталости, до удовлетворения. Особенно это важно для детей с творческим потенциалом. И вместо художника получается солдат…Второй опасный эффект кружков раннего развития в их режиме. Крайне удручают всевозможные "творческие" занятия, кружки лепки для годовалых, уроки рисования пальцами для полуторалетних. В таком возрасте эта деятельность должна быть свободной. Недавно в одном популярном интернет-сообществе, посвящённом раннему развитию, родители обсуждали проблему: как заставить ребёнка заканчивать занятия лепкой или рисованием по часам, как сделать так, чтобы он потом не бегал по дому с массой для лепки и не мазал краску на обои. Детям год-полтора, а из них уже делают солдат с режимом. Но дело в том, что творчества по часам не бывает. Это понимала даже советская власть. Она не могла загнать писателей, поэтов, музыкантов, художников, скульпторов и других на работу от звонка до звонка. Но и оставить их публично неработающими тоже не решалась – это стало бы ударом для всей советской трудовой идеологии. Поэтому в стране придумали разнообразные творческие союзы. Они были созданы не только для контроля интеллигенции, но и с целью маскировки их незанятости. Даже Сталин понимал, что художник не будет работать по часам. А наши молодые мамы не понимают. Сегодня творческие профессии приобрели огромный престиж, потому что впервые, пожалуй, в истории человечества свободный труд, возможность не иметь начальства, право самому распоряжаться собственным временем были открыто объявлены ценностью. Людям свободных профессий общество всегда завидовало, но только сейчас стало делать это открыто. Российские родители делятся на три равные группы: одни хотят сделать из детей чиновников, другие – успешных учёных, а третьи – творческую элиту. Знайте же, мамы и папы: большого учёного не вырастет без просиживания за книгами до глубокой ночи. Писателя не получится из того, кто в детстве не сидел за своими стихами и первыми рассказами до утра. И не станет художником ребёнок, которому выдают краски строго по часам. Хотите развить в ребёнке творческие способности? Не ограничивайте его в порыве рисования. И в любом другом порыве. Вопреки обывательскому мнению, художниками становятся не те, с кем с пелёнок регулярно занимаются, но те, кто имел возможность по полдня складывать в коробочку собранные с пола пылинки, кто месил руками грязь или упоенно ловил в траве кузнечиков. Потому что у этих детей развита моторика, работает воображение и им знакомо чувство увлечённого нетерпения. Детям, которые вместо свободной прогулки рисуют по команде в компании случайных людей кляксы, не знакомо ничего из этого. Вашим ребёнком займутся выпускницы ПТУТретья опасность, с которой сталкивается отведённый в школу раннего развития ребёнок, заключается в низкой компетенции преподавателей. Как правило, работают в лучшем случае молодые выпускники педагогических или психологических вузов. Много преподавателей со средним профессиональным образованием. Или вовсе без профильного образования. Правда такова: если у вас высшее образование, если ваша карьера позволяет вам тратить тысячи, а то и десятки тысяч рублей в месяц на занятия с ребёнком и развивающие игрушки, вероятно, вы более развиты, чем подрабатывающая в студии для малышей студентка педколледжа. И, стало быть, общение с вами принесет ребёнку больше пользы. Я наблюдала за занятиями в нескольких кружках. И просмотрела много любительского видео из таких студий по всей России: увы, но часто преподаватели говорят с чудовищными ошибками, просторечиями, придерживаются устаревших методик. Более того, в кружках и игровых комнатах чаще встречаются дешёвые однообразные игрушки и дешёвый раздаточный материал: пластик, яркие краски. Встречаются игрушки, которые Международной ассоциацией игры названы угнетающими: всевозможные говорящие звери, поющие микрофоны, малиновые жирафы и розовые львы. С такими преподавателями и с такими игрушками ребёнок только деградирует. Фрустрирующее обучениеХуже занятий на пластиковых калабашках с 20-летней студенткой для ребёнка может быть разве что развивающее телевидение. Надо сказать, что западный мир уже пережил бум популярности развивающих видео для самых маленьких. Так, Американская академия педиатрии с 1999 года рекомендует детям до двух лет не показывать никаких фильмов. Войну развивающему видео давно объявили Канада, Великобритания, где объем рынка этих товаров к концу 2000-х годов оценивался в миллиарды долларов. Ролики для детей 0+ строятся по клиповому типу: яркие картинки быстро сменяют друг друга, периодически идут громкие звуки. Это заставляет младенца завороженно следить за происходящим на экране. Любопытный анализ такого фильма публикует Центр психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек МГППУ М. В. Соколова. Взята одна серия фильмов для детей "Я все могу", основанной якобы на методике "Вообрази-Сообрази-Преобрази". Оказалось, что в 20-минутном фильме вмещаются 160-170 эпизодов на 70 сюжетов по каждой выбранной тематике. При этом в новостной программе, например, за 30 минут предлагают 70-90 сюжетов и пять-семь тем. Британская ассоциация педиатров назвала видео для младенцев глубоко опасным: оно фрустрирует ребёнка, негативно влияет на развитие мозга, портит зрение, а, главное, лишает ребёнка полезного общения со взрослыми. Развивающие видеофильмы для детей угнетают его психику, фантазию и способность концентрировать внимание. Если вы сажаете ребёнка перед телевизором, польза от этого только одна – вы получаете свое собственное свободное время. Ребёнок же недополучает игры, общения с родителями и с самим собой. Право на одиночествоДа-да, ребёнок первых лет жизни должен иметь возможность вдоволь играть и вдоволь общаться с самим собой. Одиночество для ребёнка чрезвычайно важно. Потому что именно в одиночестве у него начинает работать фантазия, воображение. Ребёнок, который все время занят, все время на виду у родителей, сверстников, педагогов, не имеет возможности подумать. Детей, которые не бывают заняты сами с собой, сразу видно. Не поверите, но они хуже говорят, медленнее соображают, меньше выдумывают. Один из главных врагов ребёнка – миф о необходимости социализации. О том, что он должен как можно раньше начинать общаться с чужими людьми. В итоге родители считают, что их ребёнку будет мало общения с тридцатью случайно подобранными людьми восемь часов в день, пять дней в неделю. Они начинают с полугода водить ребёнка на курсы якобы для установки навыков общения. Если ребёнку повезло и он не идет хотя бы в ясли, то с полутора лет его вместо яслей обязательно поведут на кружки. Чтобы учился и социализировался. Скажите честно, у кого из вас есть потребность по восемь часов в день находиться в коллективе из 30 человек? С друзьями каждый день по столько часов у всех есть желание общаться? То-то же! Чем меньше ребёнок, тем меньше у него потребностей в общении и тем важнее для него возможность быть одному и в привычной обстановке. Те, кто лишает своего ребёнка права увлечься игрой в одиночестве, рискуют вырастить ребёнка не просто посредственного, но и отстающего в развитии. Что у такого ребёнка не будет воли, самостоятельности и интереса к жизни, это ещё полпроблемы. Куда страшнее, что перегруженность общением, режим и строгие занятия могут сказаться на способности ребёнка думать, размышлять, воображать. Он будет знать по картинкам все флаги мира и всех животных саванны, но не сообразит, что делать, когда потеряется в магазине. Если вы хотите вырастить ребёнка умного и творческого, дайте ему время для свободы. Для лени. Для ничегонеделания. Хотя бы лет до десяти. Если вам нужен исполнительный солдат с набитой информацией, словно опилками, головой, самое время записаться в кружки развития.

Показать полностью…

Дебют заболевания может случиться практически в в любом возрасте, но наиболее часто — в четырнадцать-шестнадцать лет, в пубертатный период.Обычно начало БАР — это депрессивная фаза болезни. Причем для ребенка характерна некоторая маскировка переживаний, свойственных обычной депрессии, при этом он демонстрирует заметные нарушения в своем поведении.Так же наблюдаются изменения в характере: так ранее вполне адекватный и спокойный ребенок вдруг становится невыносимым, чужим, непослушным. Он может начать использовать в речи нецензурные слова и выражения, обзывает родителей. Часто уединяется, уходит в себя, закрывается в своей комнате и не хочет ни с кем контактировать.На попытки родителей достучаться до него в прямом и переносном смысле, может проявить физическую агрессию. Такое поведение обычно сказывается на успеваемости. Иногда ребенок просто перестает ходить в школу, а если и посещает, то старается демонстративно срывать ранее интересные для него уроки.Когда родители и учителя начинают взывать к нему, уговаривают, приводят различные доводы, ребенок как правило говорит, что его "все достали", ему "фиолетово", и вообще "делайте, что хотите — мне все равно".Ребенок в депрессивный период может много времени уделять соцсетям, скроллить информацию на различных сайтах, увлекаться компьютерными играми. Это помогает ему хоть как-то стабилизировпть свое непонятное состояние. Ведь часто он просто не может понять, что с ним сейчас пррисходит.Ребенок безуспешно пытается справится со своим состоянием сам. Хотя, как правило, не жалуются, а только констатируют, что ему ничего не хочется, грустно, скучно. Иногда нарушается сон, нет аппетита.Как правило, выраженная депрессивная фаза протекает в старшем подростковом возрасте. Вместе с перечисленными выше симптомами, присутствует пониженный фон настроения, накатывает безысходность. Ребенок ни от чего не получает удовольствия, даже от того, что ранее приносило радость, являлось увлечением.Возникает потребность в уединении, появляется явная апатия, совершенно не хочется ничего делать. Возникает чувство душевной боли, дети сами говорят, что перестают чувствовать себя живыми. Это состояное может провоцировать самоповреждающее поведение, которое призвано вернуть ощущение жизни, перевести душевную боль в травму физическую.В какой-то момент депессивнрй фазы у подростка появляются мысли о суициде, которые в дальнейшем могут перейти в действия. Если депрессия затягивается, ребенок пытается как-то сам избавиться от своей проблемы. Например, это может быть увлечение различными онайн-курсами, компьютерными играми, больше для того, чтобы забыться, протянуть время.Другая характерная особенность: подросток делится своим состоянием с френдами в соцсетях. Либо намеренно связывается с плохой компанией, впервые пробует наркотики, начинает употреблять алкоголь. Если взрослые укоряют его за подобное поведение — опять отвечает, что ему все равно.На пике депрессивного периода у ребенка могут появиться чувство вины, желание причинить себе боль. Здесь очень велика вероятность суицида, поэтому невзирая ни на что родителям следует обращаться к психиатру. Депрессивная фаза может продолжаться от месяца до полугода, это зависит от целого ряда причин, в том числе от вовремя состоявшегося обращения к специалисту.Но все вышеуказанные проявления могут быть симптомпми депрессии, если у ребенка или подростка не наблюдалось хотя бы одной маниакальной фазы между периодами пониженного фона настроения. Это положительный полюс, который может и дебютировать, то есть именно с него начинается заболевание.Часто возникает гипомания, это легкий вариант мании. При ней при в целом нормальном состояниие, однако у подростка наблюдается поведение, которое ему обычно не свойственно. Меняется характер, и не в лучшую сторону.С трудом сдерживаемый словесный поток, некая вычурность в поведении, беспричинное веселье, как будто ребенок находится под воздействием наркотических веществ.Повышается двигательная и умственная активность, подросток не хочет спать, забывает поесть, либо напротив сметает еду. Он бесконечно уверен в себе, даже хвастлив, критика к своим действиям заметно снижается. В этот период подросток способен потратить все доступные ему денежные средства, знакомится с чужими людьми, может иметь спонтанный секс.В наивысшей точке маникальной фазы у подростка порой появляеюся элементы мании величия. Он всерьез может возомнить себя великим писателем, ученым, художником, думать что в спорте он близок к совершению важного рекорда.

Показать полностью…

Вы когда-нибудь задумывались, откуда берутся несчастливые и не очень приспособленные к жизни взрослые? Они берутся из несчастливых детей. Этих детей не всегда били (а может, и вовсе не били), не запирали в тёмном чулане и, возможно, даже не грозились отдать милиционеру. С ними обходились менее кровавым образом - таким, в котором множество семей не видит ничего ужасного. Я даже предвижу, как некоторые мамы, читая дальше, закатят глаза: “Совсем эти психологи с ума посходили, всё-то им не так”. Речь идёт о хронической инвалидации чувств. Это выражение принадлежит Марше Лайнен, специалисту по пограничному расстройству личности. Инвалидация - это обесценивание. Обесценивая чьи-то чувства, мы говорим - какая ерунда, не делай из мухи слона. Разумеется, мы не имеем никакого права измерять ценность чужих чувств, но речь сейчас не только об этом. При инвалидации, которая бьёт по детской психике, чувства, мысли, желания и потребности ребёнка маркируются как неадекватные. Если эта практика является в семье постоянной, у маленького человека нет шансов вырасти без ощущения, что с ним что-то глобально не так. Как именно это происходит? Посмотрим на примерах. — Ты что такой унылый сидишь? Не хочешь с бабушкой оставаться?— Угу.— Интересно, с чего бы? Это, между прочим, твой родной человек, и тебе следует его любить. Чтобы я больше не видела такой кислой физиономии! — Какой подарок хочешь на день рожденья?— Куклу.— Нет, ну это нормально? У тебя их штук тридцать уже. Ты что-нибудь другое можешь захотеть? — А чего это ты с Машей не играешь?— Мне с ней скучно.— Скучно ей! А с Полиной, значит, не скучно? Твоя Полина даже здороваться не умеет. Так что играй с Машей или останешься дома. — Мам, мне страшно на контрольную идти.— Какая чушь. Мальчики не должны бояться. Иди и не жалуйся. — Я не хочу сидеть с сестрой. Она меня уже достала.— И это я слышу от взрослой девочки? Стыдно жаловаться на маленьких! Казалось бы, обычные диалоги - из тех, которыми наполнено почти каждое детство. Но давайте посмотрим, о чём они на самом деле. Во-первых, в каждом ребёнок искренне сообщает о том, что с ним происходит.Во-вторых, он получает в ответ прямое указание на недопустимость своих переживаний.В-третьих, его информируют, что именно ему следует испытывать или хотеть. Иными словами, авторитетный взрослый транслирует ребёнку, что его движения души неадекватны и верить им нельзя. Более того, его душевная жизнь должна быть принципиально иной, если он хочет остаться для родителей хорошим. И это послание настолько иезуитское, что оспорить его невозможно. Ребёнок может умирать от стыда, приходить в отчаяние или негодовать, но сказать “оставь мои чувства в покое” у него точно не выйдет. Более того, он откажется от чего угодно своего, лишь бы не утратить расположение взрослого. Собственно, сейчас самое время информировать неискушенного читателя, что каждый человек вправе чувствовать, хотеть, нуждаться и мечтать о том, о чем мечтается, чувствуется, хочется и нуждается.Это закон здорового функционирования. Нет плохих чувств, нет неправильных желаний, нет идиотских фантазий. Каждая из них есть отражение нашей уникальной природы. Каждый раз, когда мы вешаем на неё ярлык “глупо”, “стыдно”, “отменить”, мы отрезаем и выкидываем кусок себя. День за днем, год за годом.А теперь вопрос - много ли у вас осталось после того, как повыкидывали “неподхоящее”? Один из самых частых запросов к психологу - научите меня себя любить. И правда, трудно полюбить то, чего нету (а то, что есть - всё плохое, просто руки не дошли выкинуть). Но в ходе терапии, когда впервые дается право на прислушивание к тому, что чудом уцелело, запрос начинает звучать иначе. Кто вообще я? Чего я хочу? Есть ли во мне что-то стоящее? Как научиться себя чувствовать? Можно ли на себя полагаться? Но ни один из этих вопросов бы не возник, если бы детские чувства не подвергались инвалидации. Умение слышать себя и себе доверять встроено от рождения. Если его не прибить заботливой родительской кувалдой, оно никуда не денется - разовьётся и окрепнет. Природа мудра. Родители же, как всегда, хотят самого лучшего. Не доверяя себе, они с тем же недоверием лупят наотмашь по детской душе. Женщина, страдающая хронической депрессией, вспоминает, как однажды во время семейного ужина ей позвонил мальчик, чьего звонка она очень ждала. Она вспорхнула из-за стола, не в силах сдержать радости, и услышала отцовское в спину: “Вот так ты должна радоваться всякий раз, когда я велю тебе что-то сделать”. Как вам заход? Даже не “выполнять мои требования - беспрекословно и немедленно”, а взмывать в ответ от счастья. Она слышала это потрясающее послание не раз и не два. По её словам, ей казалось, что отец пытается внедриться в её мозг и его перепрошить. Это было невыносимо, почти физически. И в какой-то момент, уже ближе к пубертату, она сделала для себя неосознанный, но во многом определяющий вывод: радоваться не следует. Если твоей радостью пытаются управлять - значит, пусть её просто больше не будет. Друзья, когда мы лезем наводить порядок в чужой душе, мы похожи на злобных советских уборщиц. Чужие чувства и потребности трогать нельзя. Особенно детские. Иначе вместе с ними можно разворотить нормальный сценарий будущей жизни. Мы можем сердиться на поступки, можем просить иначе себя вести, но чувства - неприкасаемы. — Ты что такой унылый? Не хочешь с бабушкой оставаться?— Угу.— Ох, понимаю. Она иногда бывает в дурном настроении, и тебе достаётся. Давай так - ты наберёшься терпения, а я постараюсь побыстрее тебя забрать. — Какой подарок хочешь на день рожденья?— Гироскутер и новый телефон.Я знаю, ты давно о них мечтаешь. И мне жаль, что мы с папой не можем тебе всё сразу подарить. Выбери что-то одно. — А чего это ты с Машей не играешь?— Мне с ней скучно.— А с кем ты любишь играть? С Полиной? Что тебе в ней нравится, расскажешь? — Мам, мне страшно идти на контрольную.— Что мы можем сделать прямо сейчас, чтобы твой страх уменьшился? — Я не хочу сидеть с сестрой. Она меня уже достала.— Верю, малыши бывают несносными. Но, пожалуйста, продержись ещё немного. Я допишу статью и приду на помощь. В этих вариантах родитель не подвергает сомнениям право ребёнка на его личные переживания, хоть и не везде идет ему навстречу. Давать право чувствовать и прогибаться - вещи абсолютно разные. Наши желания тоже исполняются не всегда, и это не катастрофа. Катастрофа, когда ты живёшь с ощущением глобальной внутренней неадекватности. Путь уважения к чужим чувствам требует зрелости. Прицыкнуть легче, чем соприкоснуться с тем, что тебе сейчас совершенно не к месту. Ишь, не хочет погостить у вечно недовольной бабушки? Перетопчется! Обижен на младшую сестрёнку? Ну, так она маленькая, и нечего обижаться. Боится засыпать в темноте? Стыдобища, семь лет уже. Велик соблазн не только сделать так, как удобнее тебе, но ещё и прихлопнуть для надёжности - “да как ты вообще можешь такое чувствовать!” Глядишь, в следующий раз и образумится… А вот список особенностей, характерный для тех, кого в детстве таки “образумили”: — Огромные трудности с принятием решений, потребность постоянно искать совета, переспрашивать, уточнять;— Непонимание, хорошо тебе или плохо - особенно в области отношений;— Страх предъявлять свои чувства, который может скрываться либо за маской вечного позитива, либо за отрицанием очевидного (“нет, я не злюсь, тебе показалось”, произнесённое сквозь зубы и со сжатыми кулаками);— Склонность к пассивно-агрессивному поведению (“догадайся сам, что мне нужно”);— Частые сомнения в себе, подозрения в том, что устроен ненормально, неправильно;— Привычка подменять непосредственное проживание эмоций размышлениями (“наверное, мне следует сейчас порадоваться”);— Ощущение внутренней пустоты, сложности в ответе на вопросы “кто я?”, “какой я?”;— Страх разоблачения (“если другие увидят, какой я на самом деле, от меня отвернутся”);— Готовность к подменам (хочешь, чтобы любили - ищешь секса на одну ночь, мечтаешь о детях, но с лёгкостью соглашаешься с бойфрендом, что стоит “жить для себя”);— Трудности с планированием и постановкой целей. Впрочем, даже если тебе уже за сорок и ты ставишь галочку напротив каждого пункта - это не приговор. Ведь чувства можно разморозить и присвоить. Это нормальная психотерапевтическая работа, в ходе которой психолог создаёт возможность соприкасаться со своим внутренним опытом без стыда и угрозы наказания. Другими словами, он, как достаточно хороший родитель, возвращает чувствам их ценность, потребностям - право быть, а тебе - себя.

Показать полностью…