1 февраля 2025

Притча об осле и тигре.

Ослик сказал тигру:

— Трава синяя.

Тигр ответил:

— Нет, трава зеленая!

Вспыхнул спор, и они пошли ко льву – лесному царю, чтобы разрешить свои разногласия.

Еще до того, как они добрались до места в лесу, где лев сидел на своем троне, ослик начал кричать:

— Ваше Величество, а правда ли, что трава синяя?

Лев ответил:

— Да, правда, трава синяя.

Осёл обрадовался и продолжил:

— Тигр со мной не согласен, спорит и раздражает меня. Пожалуйста, накажите его.

Царь зверей объявил:

— Тигр будет наказан 5 годами молчания.

Осёл радостно подпрыгнул и пошел дальше, довольно повторяя:

— Трава синяя, трава синяя...

Тигр, приняв свое наказание, спросил у льва:

— Ваше Величество, за что вы меня наказали? Ведь трава зеленая?

Лев ответил:

— Действительно, трава зеленая.

Удивленный тигр спросил:

— Тогда почему же вы наказываете меня?

Лев ответил:

— Это не имеет никакого отношения к тому, какая трава - синяя или зеленая. Наказание ты получил из-за того, что такое храброе и умное животное как Тигр не может тратить свое время на спор с ослом. А потом еще и приходить ко мне с этим вопросом.

Худшая трата времени - спорить с дураком и фанатиком, которого не волнует ни истина, ни реальность, а только победа его убеждений и иллюзий.

Никогда не тратьте время на бессмысленные споры. Есть такие люди, которым сколько бы доказательств и фактов не предоставлять, они все равно не способны понять. Единственное, чего они хотят, - это быть правыми, хотя это далеко не так.

Когда невежество кричит, интеллект молчит.

📣 Уважаемые коллеги!

На сегодняшний день на XI Международный Форум Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии - CBT FORUM 2025 - приняли приглашение более 70 спикеров! Тема: “Сильные стороны КПТ”.

Международный Форум профессионалов - это ваш уникальный шанс быть в курсе последних новостей сообщества и лично пообщаться с признанными экспертами в области когнитивно-поведенческой терапии.

❗️Информируем вас, что с 3 февраля произойдет повышение стоимости посещения CBT FORUM 2025.

В настоящий момент вы можете приобрести участие только в первом дне Форума - 23 мая:

▫посещение 12 секций, которые включают в себя более 60 докладов и мастер-классов в Санкт-Петербурге или ▫онлайн-трансляцию 23 мая с выступлениями всех иностранных спикеров.

Даты проведения: 23-25 мая 2025 года.

В современном обществе питание приобрело значительную культурную и социальную ценность, выходя за рамки базового утоления голода.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ:

- 54% россиян признают, что иногда страдают от переедания.

- 52% опрошенных не всегда могут устоять перед покупкой или заказом особенно аппетитной еды, что приводит к превышению запланированного объема потребления.

Такое отношение к еде приводит к серьезным проблемам со здоровьем, включая ожирение.

Ожирение определяется как хроническое заболевание, которое характеризуется избыточным накоплением жировой ткани в организме. Оно становится причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, некоторых видов онкологии, болезней опорно-двигательного аппарата и других проблем со здоровьем. Кроме того, ожирение негативно сказывается на качестве жизни человека, вызывая психологический дискомфорт и снижение самооценки.

Когнитивно-поведенческая терапия является наиболее эффективным способом помощи человеку с ожирением и избыточным весом. Во время терапии специалист помогает клиенту научиться дисциплине и самоконтролю в вопросах режима, состава рациона, формирования правильных привычек.

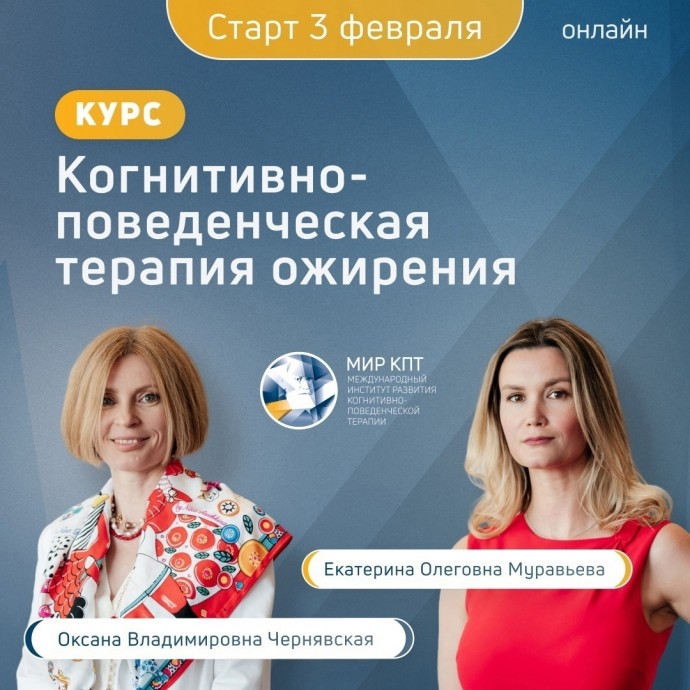

📣3 февраля 2025 года на базе Международного Института Развития Когнитивно-Поведенческой Терапии стартует новый поток онлайн-курса «Когнитивно-поведенческая терапия ожирения»

В ходе обучения вы изучите структурированную программу ведения клиентов с ожирением, направленную на обзор шагов по снижению веса и обучению сохранения веса.

Обучение актуально для специалистов в области психологического консультирования: психологов, коучей, психотерапевтов, а также врачей всех специальностей.

После обучения вы получите сертификат Международного Института Развития Когнитивно-Поведенческой Терапии в объеме 20 академических часов.

Ведущие курса:

Екатерина Олеговна Муравьева - психолог, преподаватель психологии, нутрициолог, консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения, имеет сертификат EuroPSY, член Российского психологического общества, член Ассоциации КПП.

Оксана Владимировна Чернявская - психолог, нутрициолог, консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения, член Ассоциации КПП.

Узнайте, как оказывать квалифицированную помощь клиентам, страдающим от избыточного веса и ожирения.

Здравствуйте. Этот проект был создан в сегодняшних условиях распространения коронавирусной инфекции ( COVID-19) членами Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии, с целью психологической поддержки жителям наиболее пострадавших стран и регионов планеты.

Очень непростое время сейчас приходится проживать и переживать со своими близкими и родными: в условиях неопределенности и самоизоляции возникает много разных психоэмоциональных реакций и поведенческих проблем. Пандемия коронавируса заставила многих изменить привычный образ жизни и адаптироваться к изменениям, которые сейчас происходят во всем мире. Человеку, оказавшемуся в состоянии неопределенности, нелегко корректно оценить все возникающие риски и выработать сбалансированное отношение и поведение.

Все люди разные, и каждый человек по-своему реагирует на изменившуюся ситуацию. В некоторых городах и странах происходит спад числа заболевших и инфицированных людей, но в других регионах коронавирусная инфекция только сейчас достигает своего пика и состояние тревоги может усиливаться из-за страха перед неизвестностью, опасений за свое здоровье, жизнь и здоровье своих близких, потери дохода или работы, своего положения или бизнеса, оплаты кредитов или жилья. Все ждут завершения пандемии, но опасаются второй или последующих волн распространения новой инфекции.

Пандемия коронавируса, создает угрозу здоровью и жизни человека во всем мире, а также нестабильную психологическую атмосферу при взаимодействии людей.

Члены Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии поделились своими знаниями и рекомендациями о том, как быстрее адаптироваться и конструктивнее пережить этот период в нашей жизни, сохранить внутреннее спокойствие, жизнестойкость и поддержать психоэмоциональный баланс.