Нейробиология и когнитивистика

28 сентября 2025

Длительная работа с ИИ-инструментами ослабляет у людей когнитивные способности, выяснили учёные

Использование генеративного ИИ становится всё более распространённым в образовании, юриспруденции, СМИ и других областях. Недавнее исследование Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT) наглядно продемонстрировало, как использование инструментов ИИ ухудшает деятельность мозга.

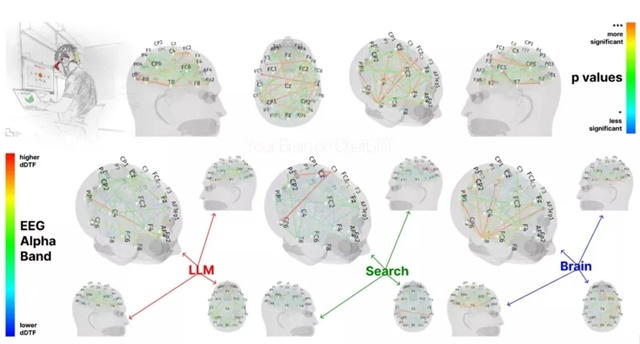

Тест выявил существенно более слабые связи между областями мозга, ухудшение памяти и низкую вовлеченность у участников, использовавших большие языковые модели (LLM).

В процессе исследования, проведённого учёными Массачусетского технологического института, три группы участников написали по три эссе. Первая группа полагалась на LLM, вторая могла использовать лишь классические поисковые системы, а третья не использовала каких-либо внешних источников. Затем первая и третья группы поменялись участниками для написания четвёртого эссе. На всём протяжении тестов производился электронный мониторинг мозга участников.

Эссе участников тестирования, использовавших LLM, получили высокие оценки как от людей, так и от нейросети. Их структура, как правило, была более однородной, а содержание точнее соответствовало исходному заданию. Эти участники чаще копировали и вставляли, меньше редактировали свою работу и в дальнейшем испытывали трудности с цитированием собственных текстов.

Группа, которая использовала поисковые системы, продемонстрировала низкий и средний уровень мозговых связей. Их текст также был довольно качественным и однородным, при этом они лучше могли цитировать свои работы, что предполагает более сильное сохранение памяти по сравнению с пользователями LLM.

Результаты участников, использовавших только собственный мозг, были далеко не самыми точными, зато участники этой группы продемонстрировали значительно более сильную нейронную связь, что свидетельствует о более глубокой умственной вовлеченности. Хотя с течением времени нейронные связи неизбежно ослабевали, участники могли легко вспомнить более ранний материал.

Интересно, что участники, которые перешли из группы LLM в группу, изучавшую только мозг, продемонстрировали повышенную нейронную связь, однако испытывали трудности с воспроизведением информации из более раннего периода эксперимента. Их мозговая активность сбросилась до уровня новичка относительно тем эссе. В целом, результаты показывают, что любое использование цифровых инструментов влияет на мозговую активность, но поисковые системы требуют больших умственных усилий, чем генеративный ИИ.

Эти результаты могут иметь значительные последствия для образования, где использование ИИ становится широко распространённым. Большинство учеников теперь активно используют такие инструменты, как ChatGPT при выполнении заданий. Некоторые генерируют только планы или идеи тем, в то время как другие используют задания в качестве подсказок и получают готовые работы, даже не вникая в их содержимое. Преподаватели также начали использовать ИИ для оценки заданий и отслеживания использования ИИ. Извечное соревнование снаряда и брони перешло в новую фазу.

8 сентября 2025

Дофаминовые нейроны, полученные из стволовых клеток, улучшают состояние мышей с симптомами депрессии

Возможно, в будущем - благодаря данному исследованию - пациентов с тяжелой депрессией удастся излечить - пересаживая в их мозг дофаминовые нейроны, полученные из стволовых клеток.

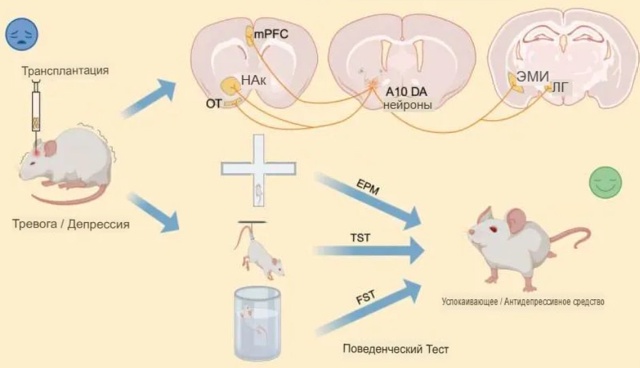

Институт нейронаук Китайской академии наук сообщает, что дофаминергические нейроны среднего мозга, полученные из стволовых клеток человека и подобные нейронам группы A10, интегрируются в мезокортиколимбические цепи мышей и при активации подавляют тревожное и депрессивное состояние.

[Справка наша, от паблика "Нейробиология и когнитивистика".

Нейроны группы А10 вентральной области покрышки мозга (ВТО) иннервируют кору, гиппокамп, прилежащее ядро (n.accumbens), вентральную часть стриатума. Нейроны группы А10 и их проекции образуют мезолимбическую и мезокортикальную системы, отвечающие за мотивацию, эмоциональные реакции и поощрение. Об этом в частности можно прочитать в отечественной диссертации: Механизмы нейродегенерации и нейропластичности при моделировании болезни Паркинсона in vivo и in vitro, 2017, Мингазов, Эдуард Рафилевич].

Дофаминергические нейроны среднего мозга регулируют произвольные движения, вознаграждение, мотивацию, когнитивные функции и эмоции. Нейроны вентральной области покрышки A10 связаны с прилежащим ядром, миндалевидным телом, обонятельным бугорком и медиальной префронтальной корой. Дисфункция системы A10 связана с наркотической зависимостью, шизофренией и депрессией.

Плюрипотентные стволовые клетки человека позволяют создавать новые нейроны, связанные с определёнными заболеваниями. Ранее уже были достигнуты успехи в модификации нейронов A9 для лечения болезни Паркинсона. Эффективная дифференциация [стволовых клеток] в дофаминергические нейроны A10 у человека пока не достигнута.

Депрессия — самое распространённое нервно-психическое расстройство, и, по прогнозам, к 2030 году она станет третьей по значимости причиной глобального бремени болезней.

В исследовании «Дофаминергические нейроны A10, полученные из стволовых клеток человека, специфически интегрируются в нейронные сети мышей и улучшают состояние при депрессии», опубликованном в Cell Stem Cell, исследователи [из Китая] описали разработанный метод дифференциации для получения дофаминергических нейронов среднего мозга, подобных A10, из плюрипотентных стволовых клеток человека для восстановления мезокортиколимбических путей и улучшения состояния при депрессии у мышей.

Исследователи использовали стволовые клетки человека для выращивания дофаминовых нейронов на ранней стадии развития, а затем пересадили эти предшественники в области мозга мышей, отвечающие за вознаграждение и настроение, в том числе в прилежащее ядро и вентральную область покрышки.

Некоторые пересаженные клетки были оснащены световыми или медикаментозными переключателями, чтобы учёные могли регулировать их активность. Затем проводились поведенческие тесты на выявление признаков тревожности и депрессии, а также анализ химического состава мозга в прилежащем ядре для отслеживания уровня дофамина.

При воздействии смесью из трёх молекул была получена наибольшая доля A10-подобных дофаминовых нейронов — 69,93 % ± 2,34 % от TH+ клеток и 30,39 % ± 1,66 % от всех клеток. Секвенирование одноклеточной РНК показало, что протокол [разработанный для получения клеток] A10 позволил получить 62 % A10-подобных нейронов и 16 % A9-подобных нейронов.

Пересаженные A10-подобные нейроны демонстрировали более высокое мембранное сопротивление и более низкую ёмкость, чем A9-подобные нейроны, меньшую амплитуду затухания и более длительную задержку восстановления, а также более быструю активацию при подаче тока.

Аксоны пересаженных нейронов, подобных A10, достигли миндалевидного тела и латерального гипоталамуса.

Авторы приходят к выводу, что пересаженные дофаминергические нейроны среднего мозга, подобные A10, восстанавливают конкретные [нейронные] цепи и функционально восстанавливают нарушенные мезокортиколимбические пути, оказывая антидепрессивное и противотревожное действие после активации.

Полученные результаты указывают на потенциал терапии на основе нейронов A10-mDA при тяжелой депрессии и подтверждают целесообразность использования разных типов нейронов, полученных из плюрипотентных стволовых клеток человека, при широком спектре нервно-психических расстройств.

Источник: cайт MedicalXPress статья Stem cell-derived dopamine neurons improve depression-like behaviors in mice

Ссылка на статью китайских ученых: Wei Yan et al, Human stem cell-derived A10 dopaminergic neurons specifically integrate into mouse circuits and improve depression-like behaviors, Cell Stem Cell (2025).

DOI: 10. 1016/ j. stem. 2025. 07. 007

Антиоксидантная роль гемоглобина для головного мозга

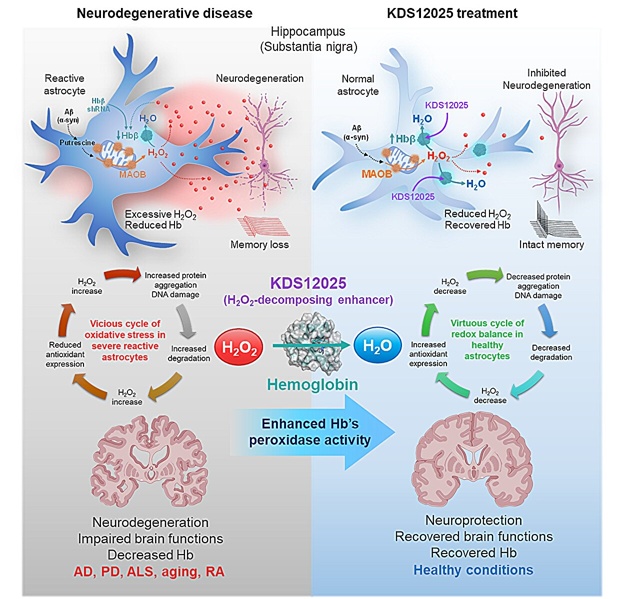

Гемоглобин, о котором давно известно что он является переносчиком кислорода в красных кровяных тельцах, как выяснилось, теперь играет в мозге недооценённую, но потенциально важную антиоксидантную роль.

При нейродегенеративных заболеваниях, таких как боковой амиотрофический склероз (БАС), болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и при старении, клетки мозга постоянно подвергаются повреждению из-за аномального (или избыточного) высвобождения активных форм кислорода (АФК). На протяжении десятилетий учёные пытались нейтрализовать АФК с помощью антиоксидантных препаратов, но большинство из них потерпели неудачу: они не могли эффективно проникать в мозг, были нестабильными или без разбора повреждали здоровые клетки.

Новое исследование, проведённое под руководством директора Центра когнитивных и социальных наук при Институте фундаментальных наук (IBS) в Тэджоне, Южная Корея, было направлено на выявление механизмов защиты мозга от особенно опасной формы АФК — перекиси водорода (H2O2). Исследование было опубликовано в журнале Signal Transduction and Targeted Therapy.

С помощью современных методов визуализации и молекулярного анализа команда обнаружила, что гемоглобин содержится в ядрышке астроцитов — звёздчатых клеток мозга, критически важных для поддержки нейронов, — где он действует как «псевдопероксидаза», превращая H2O2 в безвредную воду.

«Ключевым моментом было выявление антиоксидантного потенциала гемоглобина в мозге и разработка первого в своем классе соединения, способного избирательно усиливать этот потенциал. Усилив естественный защитный механизм, а не вводя внешний антиоксидант, мы добились надежной и долговременной защиты в нескольких моделях заболеваний, связанных с окислительным стрессом», — сказал первый автор исследования доктор Вон Уджин.

Команда разработала KDS12025 — небольшую водорастворимую молекулу, способную преодолевать гематоэнцефалический барьер. KDS12025 связывается с гемовым центром гемоглобина и почти в 100 раз повышает его способность расщеплять H2O2, не нарушая при этом его нормальную функцию переноса кислорода.

При болезненных состояниях астроцитов KDS12025 резко снижал уровень вредного H2O2 . На мышиных моделях пероральное введение препарата через питьевую воду защищало нейроны, успокаивало реактивные астроциты и восстанавливало функции мозга.

У мышей с моделью БАС наблюдалось замедленное развитие заболевания, и они прожили более чем на четыре недели дольше, чем мыши из контрольной группы, не получавшие лечения.

В моделях с болезнью Паркинсона KDS12025 восстанавливал двигательную функцию, а в моделях с болезнью Альцгеймера — память. У стареющих мышей лечение увеличило среднюю продолжительность жизни с обычных двух лет до трёх. Препарат также уменьшал воспаление и повреждения суставов на модели с ревматоидным артритом.

Исследование также выявило пагубную обратную связь: избыток H2O2 истощает запасы астроцитарного гемоглобина, ослабляя естественную антиоксидантную защиту мозга и ускоряя дегенерацию. Повышая уровень и активность гемоглобина, KDS12025 обращает эту тенденцию вспять, снижая окислительный стресс, сохраняя нейроны и поддерживая здоровую работу мозга.

Ни один из предыдущих методов лечения не был направлен на астроцитарный гемоглобин как на антиоксидантную систему и не демонстрировал такого широкого защитного эффекта.

«Это большой шаг вперёд в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями. Повышая уровень собственного гемоглобина в мозге для борьбы с окислительным стрессом, мы открываем совершенно новое направление в терапии», — считает директор Ли.

Теперь команда планирует продолжить изучение различных функций α- и β-глобина в мозге, усовершенствовать производные препарата KDS12025 для потенциального применения на людях и изучить возможности их применения при других заболеваниях, вызванных окислительным стрессом.

Эта работа может привести к смене парадигмы в подходах учёных к изучению нейродегенеративных заболеваний, возрастных изменений и аутоиммунных состояний.

Источник: сайт MedicalXPress cтатья Hemoglobin's antioxidant role in brain cells points to new therapeutic avenue

Ссылка на научную статью:

Hemoglobin as a pseudoperoxidase and drug target for oxidative stress-related diseases, Signal Transduction and Targeted Therapy (2025).

DOI: 10. 1038/ s41392-025-02366-w

Наука против прокрастинации: как перестать откладывать дела на потом

Прокрастинация — это склонность откладывать на потом дела, у которых есть дедлайн. Например, когда вам нужно работать над задачей, но вы тянете время, читая соцсети — это прокрастинация. Ей страдают все, причём 20-40% людей — регулярно. Прокрастинации подвержены даже те, кто занимается психологией: исследование Гвадалахарского университета в 2017 году показало, что 91% учёных в этой сфере нередко откладывают важные дела, а потом стрессуют от этого.

С бытовой точки зрения это вредное явление: оно мешает нам быть продуктивными, выполнять обязательства вовремя, распределять работу равномерно. Если вы писали курсовую или диплом, то наверняка знаете, о чём речь. 90% работы за 10% отведённого времени — классический результат прокрастинации.

Но есть последствия страшнее просроченных дедлайнов. У многих прокрастинация вызывает сильный стресс, тревогу и депрессивные тенденции. Откладывать дела напоследок буквально опасно для здоровья. Не говоря уже о том, что от этого падает качество работы и продуктивность.

Впрочем, изредка у прокрастинации бывают и плюсы. Некоторые откладывают задачи осмысленно, потому что знают, что работают продуктивнее под давлением. Таких называют «активными прокрастинаторами», правда, среди подверженных прокрастинации их меньшинство.

Прокрастинация кажется совершенно нелогичным явлением: почему мозг решает откладывать что-то важное на потом, особенно если знает, что будет страдать от этого? Причины её возникновения учёные ищут ещё со второй половины 20-го века, и до сих пор не пришли к однозначным выводам. Сейчас прокрастинацию чаще всего рассматривают как феномен, связанный одновременно с эмоциями, мышлением и поведением, изучая его связь с другими механизмами психики и особенностями мозга.

Одна из главных причин прокрастинации — негативные эмоции, которые вызывает задача. Люди откладывают те вещи, которые делать неприятно, скучно или сложно. Некоторые исследователи считают, что желание отсрочить негативный опыт — это фундаментальная, естественная человеческая черта.