15 марта 2025

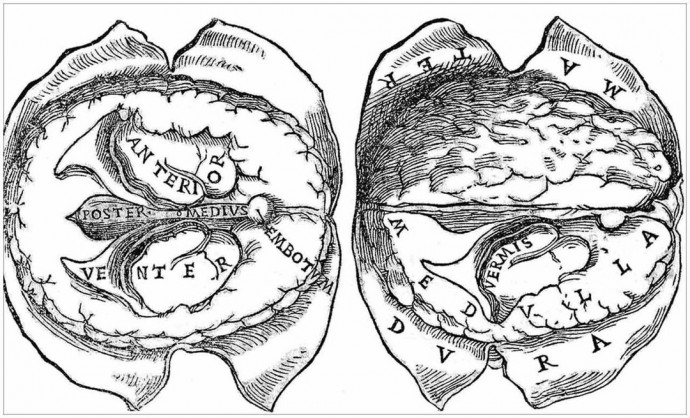

Перед вами — гравюра на дереве из болонского издания "Isagogae breves" итальянского анатома Беренгария да Карпи, выпущенного в 1523 году. Этот ученый считается одним из самых выдающихся анатомов до появления работ Андрея Везалия. Гравюра предоставляет два довольно точных горизонтальных изображения человеческого мозга, с акцентом на структуру мозговых оболочек, особенно твердой мозговой оболочки, и желудочковую систему. На правом изображении, которое показывает мозг с немного более высоким уровнем, чем на левом, представлено неповрежденное левое полушарие с видимыми бороздками и извилинами, в то время как правое полушарие распилено так, чтобы открыть дорсальную часть бокового желудочка и его заметное сосудистое сплетение. Левое изображение демонстрирует более детальное строение желудочковой системы обоих полушарий мозга.

Показать полностью…

🔎 Кровоснабжение спинного мозга играет ключевую роль в его работе, так как обеспечивает поступление кислорода и питательных веществ, а также удаление метаболических отходов. Спинной мозг получает кровь от нескольких основных источников. Рассмотрим важные аспекты этой темы:

▎Основные артерии, снабжающие спинной мозг:

• Передняя спинальная артерия:

• Располагается на передней поверхности спинного мозга.

• Обеспечивает кровоснабжение передних и боковых рогов серого вещества.

• Имеет ответвления, которые питают отдельные сегменты спинного мозга.

• Задние спинальные артерии:

• Обычно представлены парой и находятся по обеим сторонам спинного мозга.

• Снабжают задние рога и задние колонны серого вещества.

• Сегментарные артерии:

• Проходят через межпозвоночные отверстия и обеспечивают кровоснабжение соответствующих сегментов.

• Эти артерии являются ветвями аорты, такими как межреберные и поясничные артерии, которые образуют соединения с передними и задними спинальными артериями.

▎Венозный отток:

Венозный отток из спинного мозга осуществляется через венозные сплетения, которые собирают кровь и направляют ее к венам в позвоночнике. Основная венозная сеть включает:

• Венозные сплетения: Находятся в позвоночном канале и состоят из передних и задних венозных сплетений, собирающих кровь из спинного мозга.

• Поясничные и грудные вены: Эти вены впадают в полую вену, обеспечивая отток крови к более крупной венозной системе.

▎Кровоснабжение и сосудистые нарушения:

Нормальное кровоснабжение спинного мозга критически важно для его функционирования. Нарушения в этом процессе могут привести к различным неврологическим проблемам, таким как ишемия или инфаркт спинного мозга. Нижние участки, например, в поясничной и крестцовой областях, более подвержены недостаточному кровоснабжению из-за удаленности от основных сосудистых источников.

Важно отметить, что проблемы с кровоснабжением могут возникать из-за травм, заболеваний (например, атеросклероза) или низкого кровяного давления, что может серьезно повлиять на двигательные и сенсорные функции.