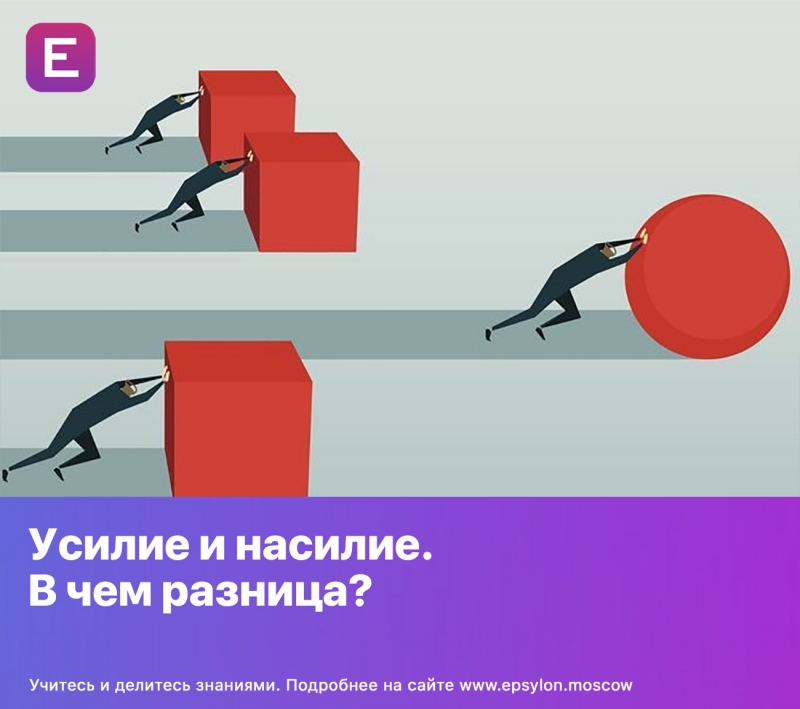

Усилие и насилие. В чем разница?

В какой-то момент мы решаем приложить усилие — сделать что-то важное, двигающее нас вперёд. Например, закончить проект, добежать до спортзала, справиться с трудной задачей на работе или быть внимательной к близким, когда хочется тишины. Кажется, что разница невелика: напрячься и сделать — это же про силу воли, про наш характер.

Но если приглядеться внимательнее, видно: за тем, как мы «заставляем» себя, скрывается очень многое о наших отношениях с собой.

Когда наше усилие основано на уважении к себе, оно бывает наполнено чем-то живым — вниманием, осознанностью, внутренней поддержкой. Мы можем заметить: «Сейчас непросто. Я волнуюсь, устала, но мне хочется довести дело до конца». Усилие становится способом проявлять заботу о себе сегодняшней и о себе будущей: я выбираю цель и в этот момент соизмеряю — хочу ли я, могу ли я сейчас? Есть ли ресурсы, готова ли я чуть-чуть напрячься ради результата, который для меня действительно важен?

Но у этого состояния есть своё тонкое, но отчётливое отличие от насилия над собой. Насилие — это уже не поддержка, а требование и давление. Это тот самый внутренний голос, которому неважно твое самочувствие, желания, ресурсы. Только результат: «Не ной! Не рассусоливай! Работай! Все устали — и ты можешь!». Здесь все проигрывается по старому, когда-то нужному, но сейчас утомительному сценарию: чувства «выключаются», от тела и своего состояния отстраняешься, превращаешься в машину по выполнению.

Отличие? Усилие — как заботливый тренер, а насилие — как хлыст. Первый может быть строг, но всегда чувствует и видит тебя; второй — просто гонит вперёд, не глядя.

Есть и ещё одна особенность: даже избыточное усилие утомляет, но всё же в его основе лежит принятие и уважение к себе. А вот от насилия над собой всегда остаётся неприятный осадок. Словно внутри тебя не только никто не поддерживает, но и не слышит вообще: твои «не хочу» и «устала» разбиваются о стену чужих (или собственных) ожиданий и «так надо».

Конечно, корни этого подхода уходят в опыт поколений — тех, кому приходилось выживать, для кого выбрать себя и своё состояние было невозможно. Там, где не до своих чувств, там, где забота о себе кажется не умением, а слабостью. И эти старые схемы прочно оседают в нас как некая невидимая установка: «иначе нельзя».

Но времена меняются. И если сейчас насилие над собой — больше не вопрос выживания, мы можем видеть: у любого «надо» и «через себя» наступает предел. Чем больше насилия — тем больше внутреннего протеста, усталости и саботажа. Сперва организм сопротивляется тихо: нехваткой сил, ленью, апатией. Потом — громко: болезнями, срывами, потерей интереса к жизни.

В итоге, вся энергия уходит не на дело, а на борьбу с собой.

А ведь можно иначе. Усилие не обязательно превращать в муштру. Для роста, для дел и забот мы действительно иногда выбираем напрячься. Но живой подход — заботливый, гибкий, — это про то, чтобы видеть себя здесь и сейчас. Давать себе и передышки, и поддержку, и понимание, что бывает по-разному. Такой подход делает не только дела осмысленнее, но и жизнь — интересней, честней, полнее.

Мы не обязаны быть для себя палачами, чтобы что-то значимое происходило. Иногда гораздо дальше нас ведёт не «из-под палки», а мягкое, внимательное «я рядом, я помогу себе».

В чём суть различия?

— Усилие — «я делаю ради себя, слышу себя, поддерживаю».

— Насилие — «я запрещаю себе быть собой, важно только выполнить, как бы ни было внутри».

Кажется, что это мелочи. Но по факту — разница сценария на всю жизнь: мы можем идти к своим целям с интересом и заботой или же — в постоянной войне с собой. А мы способны выбирать то, что поможет не только идти, но и не терять себя по дороге.