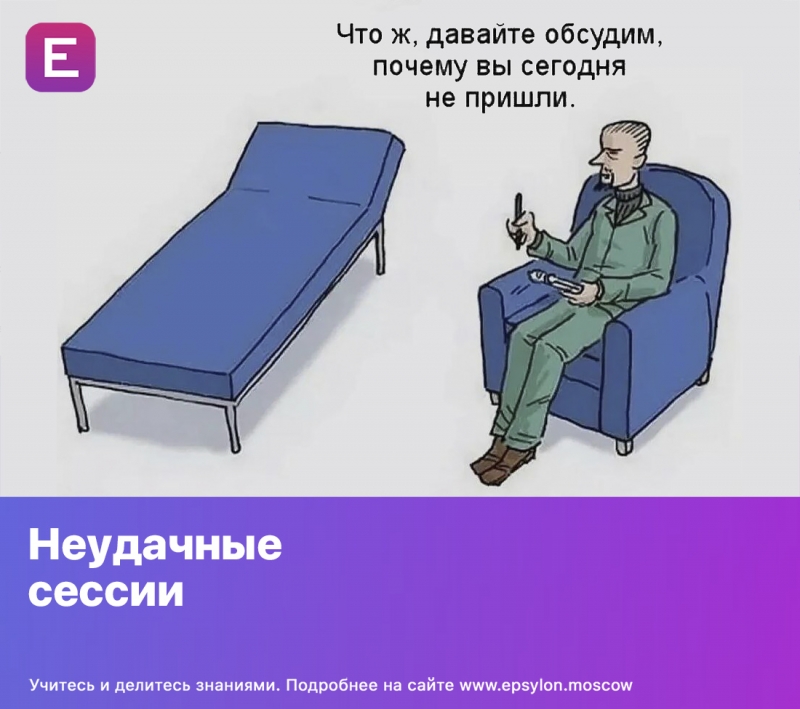

Неудачные сессии

Определить то, что такое «неудачная сессия», бывает довольно сложно (и не всегда нужно)). Я избегаю слова «плохая», потому что это определить еще сложнее и большого смысла в этом не вижу. Ведь значительную часть работы психотерапевта занимает то, что никаким внешним блеском не обладает. Долгие, иногда довольно-таки муторные, тяжелые разговоры со сложной внутренней динамикой отношений, которые не видны наблюдателю извне. Иногда — из сессии в сессию, без инсайтов, с хождением по кругу, с разочарованием, отчаянием, злостью. Мне, кстати, ужасно не хватало во время обучения психотерапии таких публичных мини-сессий, после которых тренер или другой опытный психотерапевт сказал бы: «на мой взгляд, она не удалась у нас». И объяснил бы, почему он так считает, не обвиняя клиента («он что-то сделал для того, чтобы не получилось у меня ему помочь») и не сгорая при этом от собственного стыда и не заворачиваясь в защиты (что само по себе может быть очень непросто, особенно если ты авторитетный, статусный человек).

Так что же может сделать сессию «неудачной» (не касаюсь терапии в целом)? Мне кажется, это ощущение, что за всё время сессии мне-терапевту и клиенту так и не удалось эмоционально встретиться. Переживание «встречи» может быть разным. Иногда — относительно редко — это важные пиковые переживания, когда и я, и клиент открыты друг другу, и рождается новый, ранее не существовавший в психике клиента (а то и в моей) опыт бытия с другим. Чаще «встреча» — это ощущение того, что мы вместе что-то делаем: исследуем внутренний мир клиента, наши отношения, то, как привычные для клиента способы адаптироваться к миру и к людям мешают в данный момент удовлетворять актуальные потребности и так далее. То есть ощущение «мы с тобой разные люди, но видим друг друга и вместе заняты важным делом» — тоже встреча, увиденность, распознанность, пусть даже в конкретной ситуации мы еще не достигли разрешения клиентской проблемы. Встречей может быть и кризис в отношениях, когда клиент честно говорит о своем недовольстве, раздражении, злости — и удается говорить об этих чувствах и действиях терапевта, которые их вызвали, без попыток кого-либо застыдить. И, наконец, это может выглядеть так: я называю и описываю возникающие в сессии феномены, и это что-то меняет в клиентских переживаниях, уровне энергии и в самом процессе общения. «Увиденность» приводит к реакции и изменениям.

То есть «неудачная сессия» = «нам не удалось встретиться и услышать друг друга на этой сессии», с послевкусием неувиденности и одиночества (что, в свою очередь, может рождать раздражение и злость). Из этого следует, что таких «неудачных сессий» может быть достаточно много — в том числе и в моей практике. С годами практики соотношение «встреч» и «невстреч» меняется, конечно, но… Как бы ни хотелось превратиться в машину для понимания и осознания, но — не получится. Наше обучение способности осознавать, быть внимательными к своим и чужим психическим процессам всё равно сталкивается с тем, что мы — живые и открытые системы, включенные в большое количество отношений, и полностью изолироваться от них невозможно.

А это значит, что я-терапевт как обычный человек прохожу уже по собственной жизни. И я испытываю возрастные кризисы, или же кризисы в собственных отношениях с близкими людьми. Далеко не всегда справляюсь со всеми аффектами. Переутомляюсь, выгораю, не замечаю каких-то фоновых жизненных процессов, на которые уходит всё мое внимание. Или же могу просто переоценить степень своей компетентности, готовности, эмоциональной сохранности, и обнаружить этот самообман только после сессии, во время которой скорее не присутствовал, а имитировал присутствие. Плюс есть мои личностные особенности, и я настолько «другой» для клиента (или он для меня), что не получается найти общие точки соприкосновения, общий язык. И еще мое бессознательное — а значит, неконтролируемое — вступает в своего рода «сговор» с бессознательной частью психики клиента, и может выдать такой резонанс, от которого вся способность к осознанному наблюдению летит ко всем чертям. Вплоть до психологического слияния или переноса на клиента опыта собственных весьма неприятных отношений с кем-то. Другое дело, что личная терапия и супервизия позволяют этому происходить существенно реже, но не устраняют полностью.

Есть одна в целом верная мысль о том, что психотерапевт работает своей личностью (через способность к осознанному присутствию в сессии). Но из нее нередко делается вывод, что если встреча не случилась — то что-то «не так» с этой самой личностью, отчего рождается так часто преследующий начинающих (и не только) психологов стыд. Этот стыд мешает идти к супервизору с вопросом «что происходит между мной и клиентом», или поощряет прибегать к защите в виде жестких схем, протоколов или диагнозов. И ставить задачей в сессии «не упасть», то есть не попасть в какую-то сложную или неловкую ситуацию из-за собственных действий («интервенций»), что резко увеличивает тревогу и убивает способность к эмпатическому присутствию.

«Не-встреча» в сессии — нормальный, естественный процесс. Если бы мы знали единственно верные правила того, как строить отношения, чтобы всё время чувствовать себя увиденными и услышанными — о, можно было бы Нобелевку получить. А так — мы гораздо больше знаем и понимаем то, как портить или как вообще не создавать такие отношения, чем как создавать. Даже психологи. Поэтому мне кажется очень важным для нас, психологов, опыт признания «невстречи» как факта, который призывает не к стыду или поиску виноватых, а к исследованию того, каким образом строился контакт, где он был прерван или даже не начался. А возможно — где у этой встречи изначально не было шансов в силу состояния клиента, терапевта или неудачного стечения обстоятельств, которое было проигнорировано. Так тоже бывает, и чаще, чем хотелось бы.